Documentation

- Bilan des connaissances scientifiques sur les causes de prolifération de macroalgues vertes - Application à la situation de la Bretagne et propositions

- Perrot T. et al. Modelling green macroalgal blooms on the coasts of Brittany, France to enhance water quality management. Journal of Marine Systems 132 (2014) 38–53

- Synthèse des connaissances existantes sur la qualité de l’eau dans les baies Algues Vertes. 8 Fiches synthétiques, Dreal Bretagne (mai 2017)

Données

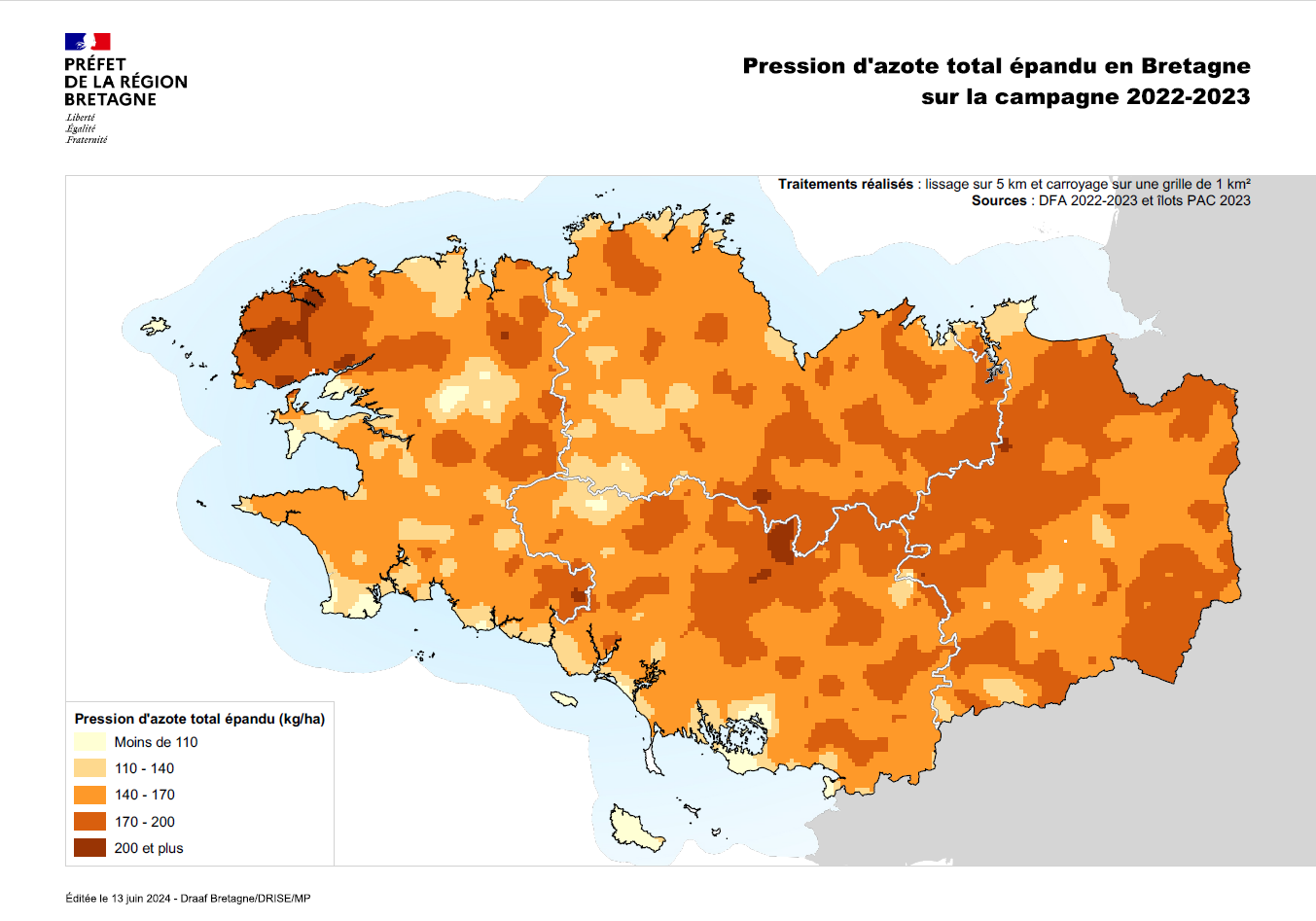

- Pression d’azote total épandu en kg/ha de surface agricole utile : DFA 2022-2023 et îlots PAC 2023, Draaf Bretagne/Srise/CD, juin 2024

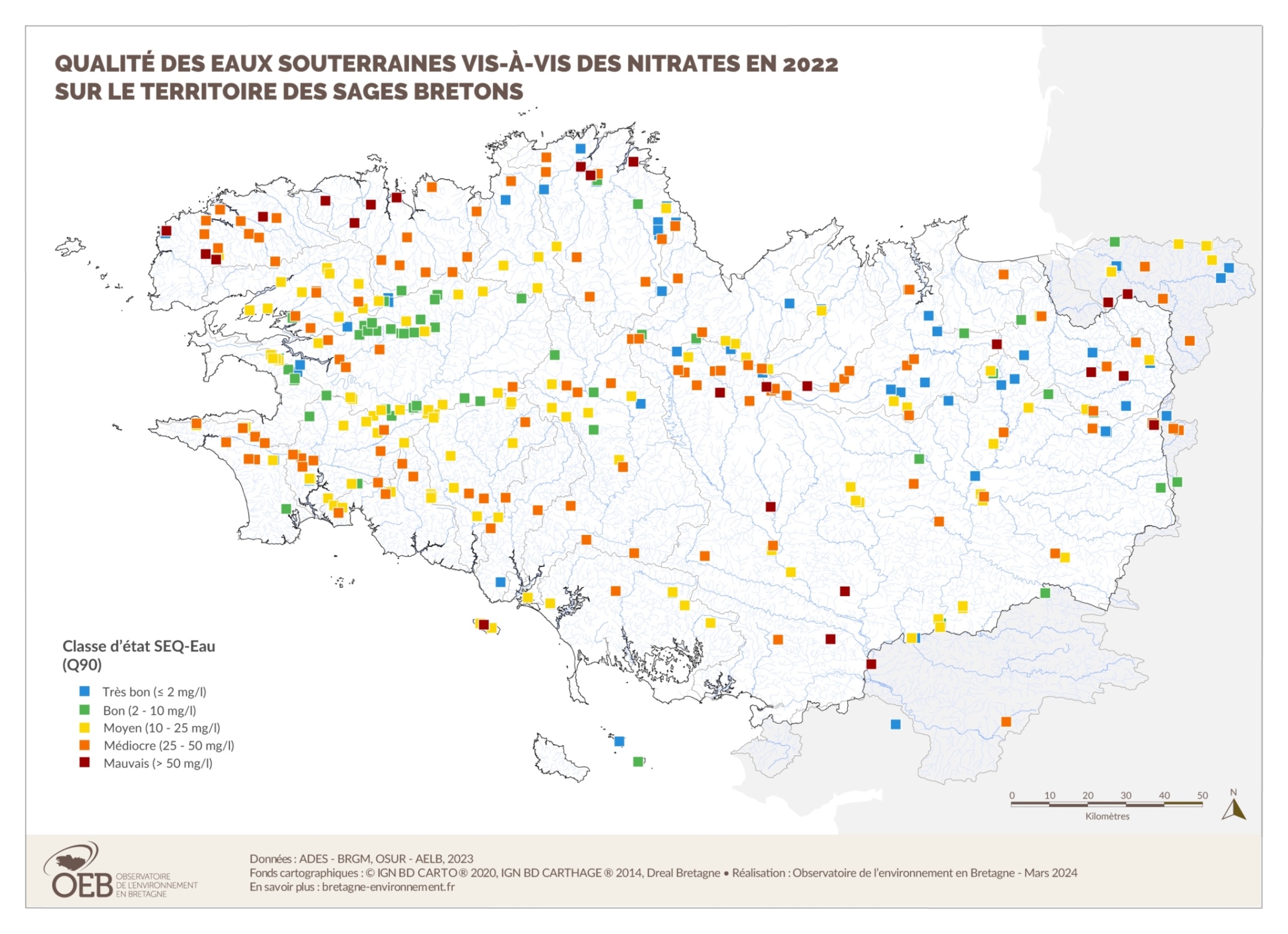

- Qualité des eaux souterraines vis-à-vis des nitrates en Bretagne : ADES – BRGM, OSUR – AELB, 2023

Les activités agricoles sont, aujourd’hui en Bretagne, la principale source d’azote arrivant à la mer. Dans un contexte naturel plutôt favorable au lessivage de l’azote, certaines pratiques ont contribué, et contribuent encore, à renforcer le phénomène de cascade de l’azote.

En quoi consiste le cycle naturel de l’azote ?

Élément nutritif essentiel aux végétaux, l’azote est naturellement présent dans l’air, le sol, l’eau et le vivant, sous différentes formes chimiques. Certaines sont peu réactives (l’azote atmosphérique ou celui stocké dans les combustibles fossiles). D’autres, au contraire, comme le nitrate (NO3-) et l’ammonium (NH4+) ou encore l’azote organique (c’est-à-dire associé à du carbone) sont très réactives chimiquement.

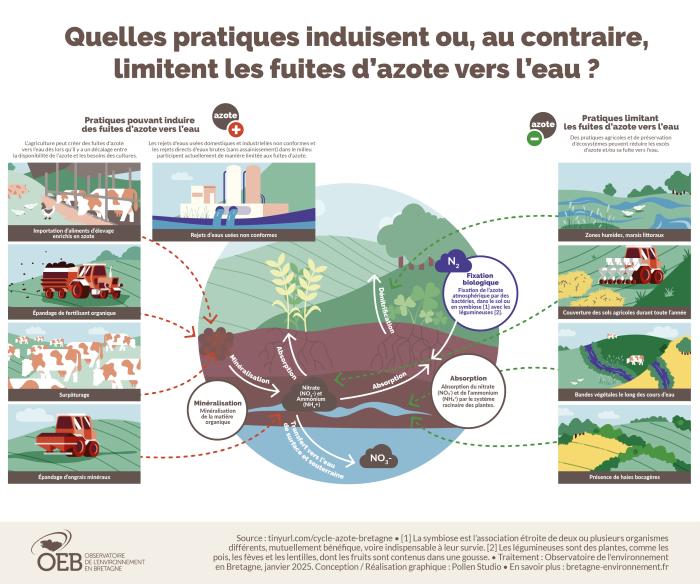

Le cycle de l’azote implique des échanges continus entre l’air, l’eau, le sol et le vivant. Au cours de ces échanges, deux processus principaux permettent à l’azote de passer de ses formes minérales (nitrates, ammonium, azote atmosphérique) à des formes organiques. D’un côté, la fixation de l’azote atmosphérique par des bactéries, dans le sol ou en symbiose avec les légumineuses. De l’autre, l’absorption de formes minérales (nitrates, ammonium) présentes dans le sol par le système racinaire des plantes. À l’inverse, en se décomposant, la matière organique libère du nitrate, de l’ammonium et de l’azote atmosphérique. Le cycle est bouclé.

La symbiose est l’association étroite de deux ou plusieurs organismes différents, mutuellement bénéfique, voire indispensable à leur survie. Les légumineuses sont des plantes, comme les pois, les fèves et les lentilles, dont les fruits sont contenus dans une gousse.

Comment cultures et élevages contribuent-ils au cycle de l’azote ?

L’association entre cultures et élevage participe à ce cycle : les animaux mangent les plantes qui contiennent de l’azote organique, et l'épandage de leurs déjections (lisiers, fumiers) le restitue au sol où il sera transformé en azote minéral réactif, absorbé par les végétaux, et ainsi de suite.

L'équilibre entre les apports au sol et l'absorption d'azote par les végétaux a été modifié ces dernières décennies avec l’utilisation d’engrais minéraux afin d'augmenter le rendement des cultures. Il a aussi été modifié par l’import de protéines végétales (soja, céréales), qui ont permis d'augmenter la capacité de production des élevages, avec des aliments s'ajoutant à la production végétale locale de fourrages et de céréales. La conséquence directe de cette évolution est une rupture locale dans le cycle : l’azote restitué au sol ne vient plus seulement de déjections d’animaux qui ont été nourris par des plantes cultivées ou broutées dans les mêmes parcelles. Ainsi, s’il y a apport excédentaire d’engrais ou d'effluents d'élevage (lisiers, fientes, fumiers) sur les cultures, cela va créer un déséquilibre dans le cycle, et entraîner des fuites d’azote, soit vers l’atmosphère (ammoniac, oxydes d’azote), soit vers l’eau (nitrates, ammonium) via le lessivage : c’est le principe de la cascade de l'azote. Cette situation a pu se présenter avant la généralisation de la notion de raisonnement de l'équilibre de la fertilisation azotée ou en raison de son application imparfaite.

On vous explique : pourquoi y-a-t-il trop de nitrates dans l'eau en Bretagne ?

Épandage d’engrais minéral. Crédit photo : Laurent Mignaux - MDDE-MLETR

Ces fuites d’azote ne sont pas toutes directement liées à la quantité de fertilisant épandu : la répartition raisonnée des fertilisants durant le cycle cultural est aussi très importante, ainsi que la prise en compte de la météo et les caractéristiques du bassin versant (proximité avec le cours d'eau, les fossés et les zones humides). De fortes pluies renforcent le lessivage, tandis que des températures élevées couplées à des vents forts peuvent favoriser la volatilisation.

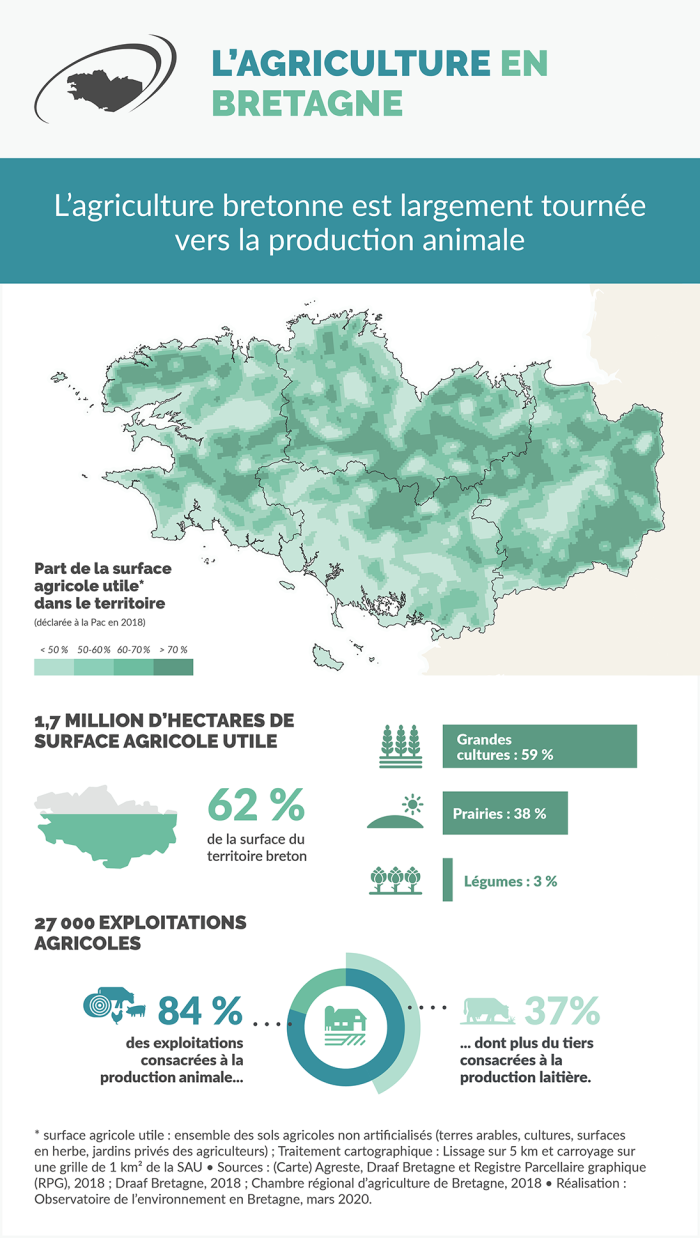

- Les orientations agricoles en Bretagne

-

Les terres agricoles sont pour plus de la moitié occupées par de grandes cultures. Le restant est composé pour l’essentiel de prairies et pour quelques pourcents de cultures légumières. Plus des deux-tiers des exploitations agricoles sont consacrées à la production animale, en particulier à la production laitière.

Pourquoi les caractéristiques géographiques de la Bretagne renforcent-elles la cascade de l’azote ?

La pluviométrie, la douceur climatique mais aussi la perméabilité des sols et leur faible profondeur dans la région ont également tendance à renforcer la cascade de l’azote. Toute l’année, été comme hiver, les sols fabriquent des nitrates, rendus mobiles dans l’eau grâce à la minéralisation de la matière organique. Et de novembre à mars, quand les plantes ne prélèvent pratiquement pas d'azote, ces nitrates sont drainés vers l’eau. Même pendant la période de culture, comme beaucoup de sols sont perméables et peu profonds, les nitrates peuvent aisément être entraînés par l’eau, hors d’atteinte des racines.

Fuites d’azote : de quoi parle-t-on ? d’où viennent-elles ?

En dehors de toute activité anthropique, il y a naturellement peu d’azote minéral dissous (nitrates, ammonium, etc.) dans les eaux littorales. Or, comme expliqué précédemment, parmi tous les paramètres qui jouent sur la quantité d’algues échouées, le flux d’azote apporté par les fleuves est prépondérant. Les algues vertes ne se développent en masse que dans des eaux anormalement enrichies en nitrates et ammonium, du fait de l’augmentation des formes chimiques réactives, à cause des fuites en amont.

Excepté quelques grosses agglomérations, les territoires bretons sont peu urbanisés et peu industrialisés. Si bien que le flux d’azote arrivant à la mer est aujourd’hui composé en majorité de nitrates d’origine agricole et dus à des pratiques induisant des fuites d’azote. Notons cependant que jusque dans les années 1990, des stations d’épuration des eaux usées urbaines ne filtrant pas suffisamment d'azote ont pu y contribuer sous la forme d’ammonium. L'amélioration de la performance épuratoire des stations d'épuration et de la gestion de leurs rejets ainsi que des travaux sur les réseaux pour limiter leurs débordements contribuent à réduire les fuites d'azote.

Aujourd’hui, si l’assainissement peut ponctuellement être encore une source d’azote dans les rivières en Bretagne, son impact est globalement moindre. C’est l’agriculture qui, parmi toutes les activités anthropiques de la région, interfère le plus avec le cycle de l’azote, en contribuant à la fertilisation des sols, mais pas seulement.

Quelles sont les pratiques qui induisent ou, au contraire, limitent des fuites d’azote dans l’eau ?

La gestion des prairies, si elle n'est pas maîtrisée, peut engendrer des fuites d'azote par le biais de « parcelles parking ». Ces dernières sont des prairies accueillant plus d’animaux qu’elles ne peuvent en nourrir en raison de l'augmentation des tailles d'élevage et/ou du morcellement des exploitations, qui rendent difficile la répartition du cheptel sur des parcelles trop éloignées les unes des autres. Le maintien et le développement sur les exploitations agricoles d'éléments de paysage favorables à la fixation de l'azote (bocage, bandes enherbées, zones humides, etc.) sont également très importants.

On vous explique quels sont les moyens pour réduire les fuites d'azote en Bretagne mis en place pour lutter contre les marées vertes.

En Bretagne, l’azote utilisé pour fertiliser les cultures provient aux deux tiers des élevages, et pour un tiers d’engrais minéraux. La pression d’azote total épandu sur les terres agricoles est de 161,3 kg/ha en 2022-2023. Elle a baissé de 10 % depuis 2015-2016 pour l’ensemble de la Bretagne. Le contexte naturel breton favorable à la mobilité de l’azote impose aux agriculteurs d’adapter leurs systèmes d’exploitation et leurs pratiques pour éviter un décalage entre la disponibilité de l'azote et les besoins des cultures. Diverses situations, plus ou moins prévisibles, peuvent conduire à un tel décalage : une erreur d’estimation de la dose de fertilisant ; la non-consommation de cette dose à la suite d’un rendement moins bon que celui attendu ; un apport réalisé dans des conditions peu favorables.

Dans la plupart des baies à marées vertes, la mer côtière est le réceptacle de multiples sources d’azote qu’elle mélange progressivement, et la proportion relative de chaque source varie au cours de l’année. Le littoral reçoit des apports de fleuves, mêlant eux-mêmes des eaux superficielles et des remontées d’eaux souterraines plus ou moins chargées d’azote d’origines agricole et urbaine. Il reçoit également des rejets urbains côtiers et le produit de la reminéralisation de déchets d’activités aquacoles ou de pêches.

L’assainissement a contribué dans le passé à apporter du phosphore dans les eaux littorales. Les stocks de phosphore dans ces dernières sont tels que l’azote est désormais le principal élément nutritif sur lequel on peut influer pour limiter la prolifération ou non d’algues vertes.

- Les eaux souterraines et les sols : des stocks d’azote « à retardement »

-

Les eaux souterraines de la région constituent un stock d’azote « à retardement ». Elles contiennent aujourd’hui une concentration de nitrates, parfois supérieure à celle mesurée en surface, car elles sont héritées du cumul d’eaux anciennes provenant d’une époque au cours de laquelle il n’y avait pas ou peu de contrôle des fuites d’azote liées aux activités humaines. Tout comme la matière organique des sols qui fournit de l’azote pendant des années, la percolation des nitrates dissous dans les nappes souterraines a constitué des stocks importants qui s’évacuent lentement.

Quel est le lien entre « l’âge de l’eau » et la teneur en nitrates dans l’eau ?

Une clé importante pour comprendre d’où vient l’azote qui aboutit aux baies à marées vertes est l’âge des eaux qui débouchent dans la baie. Le projet Moraqui, mené par l’Université de Rennes et l’Inrae, a cherché à modéliser l’impact des relations entre eau de surface et eau souterraine sur les flux d’azote arrivant à la mer dans des bassins versants au sous-sol granitique fissuré, à Morlaix et Douarnenez depuis les années 1990.

En reconstituant l’âge de l’eau en surface et dans le sous-sol, ces travaux de recherche ont montré qu’au-delà de quelques mètres de profondeur, l’eau a un âge compris entre 2−3 ans et 10−20 ans, et pour les écoulements plus profonds, l’âge de l’eau atteint plusieurs décennies. Les eaux les plus jeunes (moins de quelques années) proviennent du débordement hivernal des nappes. La rivière reçoit donc en continu un mélange variable d’eaux « jeunes » (les plus proches de la surface) et « vieilles » (les plus profondes).

Aujourd’hui, les écoulements d’eau les plus profonds qui contribuent à l’alimentation de certains cours d’eau en Bretagne sont un héritage d’eaux de surface accumulées depuis plusieurs décennies y compris des eaux dont la concentration en nitrates dépassait les 50 mg/l (c’était le cas en particulier pendant les années 1980−1990). Conséquence : il faudra attendre entre 5 et 10 ans pour observer dans la rivière l’effet le plus important des actions menées actuellement pour limiter les fuites d'azote.

Bassin versant : Territoire délimité par une ligne de partage des eaux, alimenté par ruissellement et par infiltration. Dans un bassin versant, toutes les eaux reçues suivent, du fait du relief, une pente naturelle et se concentrent vers un même point de sortie appelé exutoire.

La nature du sous-sol a-t-elle un effet sur les marées vertes ?

Les proportions d’eaux « jeunes » et d’eaux « vieilles » dépendent du fonctionnement hydrologique des cours d’eau au cours des saisons, en lien avec les variations de la pluviométrie. Grâce à des modélisations numériques de certains sites bretons subissant des marées vertes, des scientifiques ont mis en évidence l’impact de la nature géologique du sous-sol sur ce fonctionnement.

Certaines baies, comme celle de Saint-Brieuc, sont alimentées par des cours d’eau très réactifs aux précipitations. Les fleuves appartiennent dans ces contextes à des bassins versants au sous-sol peu perméable, schisteux avec des eaux souterraines peu développées. Leur forte réactivité aux précipitations (crues en hiver, niveaux d’eau très bas en été) explique en partie la variabilité des proliférations d’algues vertes d’une année sur l’autre, pour un même site côtier. De manière schématique, on peut dire que lors des années à printemps et étés pluvieux, les apports d’azote sont importants, au contraire des années où la belle saison est plus sèche.

Et puis, il y a des fleuves appartenant à des bassins versants au sous-sol granitique fissuré ou sédimentaire, comme ceux débouchant en baies de Saint-Michel-en-Grève, du Douron, de l’Horn, du Guillec et du Quillimadec. Ils stockent des eaux souterraines accumulées pendant plusieurs années et qui alimentent les fleuves, en été, quand les pluies viennent à manquer et que le niveau du cours d’eau est au plus bas (c’est-à-dire pendant la période d’étiage). Les zones littorales au débouché de ces fleuves côtiers sont les plus exposées à des marées vertes abondantes et régulières puisque « le robinet à nitrates » des eaux souterraines ne peut être fermé. Les paysages et les bassins versants ont donc une « mémoire de l’azote » qui se traduit par des fuites d’azote à retardement.

Schiste : « Roche sédimentaire (ardoise par exemple) ou métamorphique (micaschiste par exemple), susceptible de se débiter en feuillets » (Source : Larousse).

On vous explique : où y-a-t-il des marées vertes en Bretagne ?

Quelle teneur en nitrates viser ?

Il y a quelques années, certaines modélisations scientifiques sur des sites à marées vertes ont estimé que la teneur en nitrates des fleuves côtiers (moyenne des concentrations de mai à septembre) devrait être ramenée à moins de 10 mg/l pour réduire de moitié la masse d’algues échouées. Pour certaines baies plus sensibles en raison de leur conformation naturelle (Lieue-de-Grève), cette teneur devrait même descendre à 5 mg/l. D’autres approches basées sur des observations ou des modélisations tâchant de contourner certains biais antérieurs laissent penser que des réductions significatives pourraient avoir lieu autour de 20 mg/l pour certains sites. Ces teneurs « seuils » peuvent donc être très différentes d’un site à un autre. Et la nature du cycle de l’azote dans le contexte breton montre bien que le suivi de la concentration en nitrates dans l’eau ne suffit pas pour évaluer les résultats des actions de lutte engagées contre les fuites d’azote.

Source : Perrot T. et al. Modelling green macroalgal blooms on the coasts of Brittany, France to enhance water quality management. Journal of Marine Systems 132 (2014) 38–53

Source : Synthèse des connaissances existantes sur la qualité de l’eau dans les baies Algues Vertes. 8 Fiches synthétiques, Dreal Bretagne (mai 2017)

Que retenir ?

-

Les proliférations d’algues vertes s’expliquent, en Bretagne, par la présence excessive d’azote dans les eaux littorales. Car l’azote est un des éléments nutritifs nécessaires au développement des algues vertes. Il est naturellement présent dans l’air, le sol, l’eau et le vivant, sous différentes formes chimiques qu’il emprunte au rythme d’un cycle naturel.

-

Ce cycle a été perturbé par les activités humaines (utilisation d’engrais minéraux pour les cultures agricoles, import massif de protéines végétales pour l’élevage, absence par le passé d’assainissement des eaux usées, etc.) provoquant des fuites importantes d’azote dans les fleuves (la cascade de l’azote). L'azote des eaux littorales est, aujourd’hui, pour l’essentiel d’origine agricole.

-

Dans un contexte naturel plutôt favorable au lessivage de l’azote, certaines pratiques en Bretagne ont contribué et contribuent encore, à renforcer le phénomène de cascade de l’azote.

-

Tout comme la matière organique des sols qui fournit de l’azote pendant des années, la percolation du nitrate dissous dans les nappes souterraines a constitué des stocks d’azote importants qui s’évacuent lentement.

-

Pour réduire la masse d’algues échouées, la teneur en nitrate à viser dans les fleuves côtiers dépend de chaque baie mais doit rester sous 10 mg/l.

Contenus associés