Documentation

- Évaluation environnementale du septième Programme d’Actions Régional Directive Nitrates, octobre 2023, Dreal Bretagne

- État des lieux 2019 du bassin Loire-Bretagne, AELB 2019

- Évaluation de la politique publique de lutte contre la prolifération des algues vertes en

Bretagne (2010-2019), Cour des Comptes, 2021 - www.algues-vertes.fr

Données

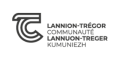

Toute la Bretagne est classée en zone vulnérable « nitrates » mais huit baies dites « à marées vertes » sont plus particulièrement soutenues par le plan de lutte contre les proliférations des algues vertes. Où en sont-elles ?

Réglementation et nitrates dans l’eau : où en est la Bretagne ?

Depuis 1994, la totalité du territoire breton est classée en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole, en application de la directive européenne « Nitrates ». Afin de réduire la pollution de l’eau par ces nitrates, plusieurs programmes d’actions se sont succédé depuis 1996 pour fixer des règles s’appliquant aux agriculteurs. Celles-ci sont différenciées selon des zonages spécifiques.

Depuis 2021, le programme d’action régional (PAR) a introduit des règles particulières dans les bassins versants débouchant sur des baies littorales davantage touchées par des marées vertes (communément appelées « baies algues vertes »). La mise en œuvre des programmes d’actions s’est accompagnée d’une baisse globale de la teneur moyenne en nitrates dans l’eau en Bretagne entre 1998 et 2014, puis d’une stagnation.

Une autre directive européenne est structurante dans la lutte contre les proliférations d’algues vertes : la directive cadre sur l’Eau (DCE). Elle impose à la France d’atteindre le bon état de ses masses d’eau d’ici 2027. L’eutrophisation des masses d’eau côtières (c’est-à-dire leur enrichissement excessif en éléments nutritifs comme l’azote et le phosphore) fait partie des critères d’évaluation. De ce fait, le schéma directeur d’aménagement des eaux en Loire-Bretagne (SDAGE) définit des bassins versants où des objectifs de réduction de flux d’azote dans les masses d’eau doivent être fixés pour lutter contre les marées vertes. La dernière évaluation de l’état des masses d’eau en Bretagne a été réalisée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en 2019. Elle classe les masses d’eau côtières selon plusieurs paramètres, dont celui des algues vertes. D’après les résultats concernant le paramètre « algues vertes » pour les eaux littorales, deux masses d'eau étaient dans un état moyen (au large du Léon - Trégor et dans le golfe du Morbihan) et quatre masses d'eau étaient dans un état médiocre (fond de la baie de Saint-Brieuc, baie de Lannion, baie de Douarnenez et baie de Concarneau).

Une teneur en nitrates de 18 mg/l en percentile 90 dans les masses d’eau superficielles contribue à l’eutrophisation des eaux littorales (Source : sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr)

- Aller plus loin avec des données spatiales et temporelles détaillées

-

Manipuler les données du tableau de bord « Les échouages d'algues vertes sur le littoral breton ». Outre une synthèse à l’échelle régionale et départementale, il présente pour chaque site des données chronologiques sur les surfaces d’algues échouées et la saisonnalité des proliférations d’algues vertes. Nous actualisons, chaque année, ce tableau de bord, en collaboration avec le Ceva.

Manipuler les données du tableau de bord « Les échouages d'algues vertes sur le littoral breton ». Outre une synthèse à l’échelle régionale et départementale, il présente pour chaque site des données chronologiques sur les surfaces d’algues échouées et la saisonnalité des proliférations d’algues vertes. Nous actualisons, chaque année, ce tableau de bord, en collaboration avec le Ceva.Manipuler les données du tableau de bord « Synthèse de l'état des masses d'eau littorale en Bretagne ». Il présente la répartition et la distribution géographique des masses d'eau côtières par classe de qualité. Il précise également globalement et par masse d'eau la part des déclassements en fonction des éléments de qualité dont celle des marées vertes.

En quoi consiste le « PLAV », le plan gouvernemental de lutte contre les proliférations d’algues vertes ? Et quelles sont les zones concernées ?

En 2010, un plan d’action gouvernemental a été initié : le plan de lutte contre les proliférations d’algues vertes (PLAV). Il est porté par l’État et la Région Bretagne, en lien avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, les conseils départementaux des Côtes-d’Armor et du Finistère, et les collectivités locales concernées. Il concerne 8 territoires débouchant sur des baies qui concentrent près de 90 % des échouages d’algues vertes : la baie de la Fresnaye, la baie de Saint-Brieuc, la baie de la Lieue-de-Grève, l’anse du Douron, l’anse de l’Horn-Guillec, l’anse du Quillimadec-Alanan, la baie de Douarnenez et la baie de la Forêt.

Il avait été précédé, entre 2002 et 2006, par le programme Prolittoral dont les objectifs étaient déjà de diminuer les apports de nitrates sur sept bassins versants (situés dans les baies algues vertes actuelles, à part celle de l’Horn), de ramasser et gérer les algues vertes échouées, et de suivre le phénomène des marées vertes.

Pour réduire les flux d’azote dans chaque baie, le PLAV propose un ensemble de dispositifs favorisant l’évolution des pratiques et des systèmes agricoles et préservant les fonctions écologiques des milieux. Au fil du temps, la nature des axes et leviers mobilisés dans ce plan a été ajustée avec l’évolution des connaissances scientifiques et l‘évaluation des actions conduites.

Le dernier plan en date, le PLAV 3, couvre la période 2022 – 2027. Outre la surveillance sanitaire des émissions de sulfure d’hydrogène, le ramassage des algues échouées et l’amélioration des connaissances scientifiques, il maintient le volet préventif lié à la réduction des flux d’azote comme axe prioritaire du plan. Ce dernier se déploie notamment à partir des zones soumises à contrainte environnementale (ZSCE). Dans ces zones, s’appliquent des arrêtés préfectoraux qui fixent des objectifs de réduction de fuites d’azote à atteindre d’ici 2025 sur le plan agronomique (couverture végétale des sols, équilibre de fertilisation, pratiques de pâturage, protection des zones humides et des cours d’eau). Pour accompagner les agriculteurs dans ces évolutions, le PLAV 3 propose une palette de dispositifs mobilisant des aides publiques.

Nitrates : où en sont les 8 baies « Algues vertes » ?

La qualité de l’eau vis-à-vis des nitrates s’est améliorée dans les huit baies algues vertes ; la teneur en nitrates a globalement baissé même si un palier est perceptible depuis quelques années dans certaines baies. Cette tendance s’observe également à l’échelle régionale mais elle reste actuellement insuffisante pour répondre aux exigences réglementaires fixées par la directive Nitrates et la directive cadre sur l’Eau.

En 2023, cinq territoires ont dépassé leurs objectifs de réduction des teneurs en nitrates dans l’eau de surface, fixés pour 2021, et se situent à 50 % de leur objectif 2027 : la Fresnaye, Saint-Brieuc, Horn-Guillec, Quillimadec-Alanan et Lieue de Grève. Les raisons de ces baisses sont multifactorielles. Une partie s’explique par des améliorations d’ordre agronomique dans les exploitations agricoles de ces territoires comme le raisonnement de la fertilisation, la baisse des quantités d’azote total épandu - constatée également à l’échelle régionale - et le renforcement de la couverture des sols agricoles.

Mais l’azote n’est pas le seul paramètre contrôlant la prolifération des algues vertes, si bien que dans la plupart des baies algues vertes, l’évolution des échouages reste variable d’une année sur l’autre, avec des échouages importants pouvant perdurer certaines années malgré une baisse des concentrations en azote. Cela peut s’expliquer là encore par de multiples facteurs allant du fonctionnement hydrologique du bassin versant (par exemple, la contribution plus ou moins marquée au cours de l’année d’eaux souterraines âgées, riches en nitrates), ou par une sensibilité hydrodynamique de la baie aux variations météorologiques ou encore au maintien d’un stock hivernal d’algues vertes réactivant précocement les proliférations au printemps.

- Aller plus loin avec des données spatiales et temporelles détaillées

-

Manipuler les indicateurs du tableau de bord « Tableau de suivi du plan de lutte contre la prolifération des algues vertes (PLAV) ». Une première série d’indicateurs permet de suivre les objectifs de réduction des proliférations d’algues vertes et d’amélioration de la qualité de l’eau sur les 8 baies concernées par le plan. Une deuxième série rend compte de l’évolution d’un certain nombre de systèmes et de pratiques agricoles su ces territoires. Un troisième traduit l'influence du PLAV dans les différentes dynamiques de contractualisation à l’échelle des baies, ainsi que l’atteinte des objectifs du PLAV en matière de sécurisation des personnes au travers des ramassages d’algues échouées sur le littoral. Nous actualisons ce tableau de bord annuellement, en collaboration avec le Ceva et le Centre de ressources et d’expertise scientifique sur l’eau de Bretagne (Creseb).

Manipuler les indicateurs du tableau de bord « Tableau de suivi du plan de lutte contre la prolifération des algues vertes (PLAV) ». Une première série d’indicateurs permet de suivre les objectifs de réduction des proliférations d’algues vertes et d’amélioration de la qualité de l’eau sur les 8 baies concernées par le plan. Une deuxième série rend compte de l’évolution d’un certain nombre de systèmes et de pratiques agricoles su ces territoires. Un troisième traduit l'influence du PLAV dans les différentes dynamiques de contractualisation à l’échelle des baies, ainsi que l’atteinte des objectifs du PLAV en matière de sécurisation des personnes au travers des ramassages d’algues échouées sur le littoral. Nous actualisons ce tableau de bord annuellement, en collaboration avec le Ceva et le Centre de ressources et d’expertise scientifique sur l’eau de Bretagne (Creseb).

Quels leviers pour lutter contre les marées vertes ? Quelle appropriation sur le terrain par les collectivités locales et les exploitants agricoles ?

Parce qu’avec les marées vertes, ils font face à un problème écologique particulier, les territoires des baies algues vertes sont privilégiés pour amorcer des transitions en profondeur et faire des expérimentations, qu’elles concernent l’agroécologie, le foncier ou la restauration d’écosystèmes fonctionnels.

Pour tenir compte des objectifs à atteindre et des spécificités agricoles de leurs territoires, les baies algues vertes mettent en place des « actions sur mesure » afin de renforcer leur résilience environnementale. Elles le font de deux manières : en accompagnant et impliquant des agriculteurs volontaires dans la transition vers des pratiques et des systèmes agricoles à basses fuites d’azote ; et en restaurant ou renforçant les fonctions écologiques des paysages agraires liées aux zones humides et au maillage bocager. Ce dernier est une particularité des paysages a agraires en Bretagne.

Il existe plusieurs dispositifs d’aide aux agriculteurs pour soutenir des pratiques agricoles favorables à l’environnement. Ils sont mobilisés de manière variable selon les baies algues vertes.

Comme elles sont structurelles, ces actions participent à l’amélioration de la qualité de l’eau, à la préservation des sols, de la biodiversité et contribuent à adapter les territoires aux conséquences du changement climatique.

- Les chantiers collectifs de semis précoces

-

Ce dispositif a été spécifiquement mis en place dans les territoires des baies algues vertes où il d’ailleurs vu le jour. La part de surface implantée en couverts précoces par des chantiers collectifs a été multipliée par 3,1 entre 2017 et 2022 sur l’ensemble des 8 baies à marées vertes.

- Les mesures agro-environnementales climatiques (MAEC)

-

Elles relèvent de la politique agricole commune (PAC), sont un autre dispositif proposé par le PLAV. Elles apportent aux agriculteurs une aide financière pendant 5 ans pour contribuer à la protection des ressources naturelles. Sur la programmation 2023-2027 de la PAC, les MAEC en Bretagne ciblent en priorité les systèmes de type polyculture - élevage autour des enjeux concernant les herbivores, la biodiversité, l’eau et le sol en lien avec le climat. Par exemple, dans le contexte des baies algues vertes, les élevages qui amorcent une transition vers un système plus herbager s’engagent à favoriser l’herbe dans l’assolement (c’est-à-dire la répartition des cultures dans l’année entre les parcelles d’une exploitation) et à limiter le maïs fourrage. Cela contribue à restaurer le couplage naturel entre production végétale et animale, favorable à l’équilibre du cycle de l’azote et à renforcer également l’autonomie alimentaire des élevages, afin d’atteindre des niveaux de fuites faibles.

Dans les baies algues vertes, une MAEC particulière, dédiée au PLAV, a été mise en place à partir de 2023 pour viser d’autres catégories d’exploitations, qui s’engagent à couvrir les sols, limiter les apports en azote minéral et éviter des rotations à risque de fuites d'azote.

Sur la dernière programmation de la PAC (2015-2020), les MAEC – en particulier pour le système polyculture élevage herbivore – et les aides au maintien ou à la conversion en agriculture biologique ont connu, jusqu’en 2019, un essor partout en Bretagne, puis une croissance ralentie. En 2022, les exploitations financées pour des MAEC représentaient 10,2 % de la surface agricole utile des huit baies algues vertes, la plupart relevant des systèmes de polyculture - élevage (contre 7,6 % à l’échelle régionale). Toutefois, la part des prairies a peu évolué depuis 2015 (+ 1,5 %).

- Des paiements pour services environnementaux (PSE)

-

Pour favoriser le développement de l’agroécologie, les territoires des baies à algues vertes peuvent aussi mobiliser depuis 2020 des paiements pour services environnementaux (PSE), mis en place par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Ils rémunèrent des agriculteurs en fonction de leurs résultats annuels, évalués par des indicateurs fixés à l’échelle de chaque territoire. Ces indicateurs sont tournés vers la protection de la ressource en eau, mais bénéficient aussi plus généralement à l’environnement (utilisation de l’azote minéral, limitation des fuites d'azote, couverture des sols, protection des chemins de l’eau, reconstitution d’un maillage bocager, remise en herbe des zones humides).

Six projets sont en cours dans les baies algues vertes. En 2023, 8 % des exploitations de l’ensemble des huit baies bénéficiaient de ces paiements pour services environnementaux, soit une surface agricole engagée de 118 912 ha.

- Agri’invest

-

Enfin depuis 2024, par l’intermédiaire du nouveau dispositif Agri’invest, issu de la PAC 2023-2027, la Région Bretagne accompagne également la transition agroécologique. Cela passe par le financement d’investissements permettant d’accroître la résilience environnementale des fermes et leur orientation herbagère (chemins d’accès au pâturage, séchage en grange, matériel de gestion de d’herbe, etc.), mais également l’accès à des aides à la condition que les exploitations s’engagent dans des Contrats de transition agroécologiques (CTAE). Sur les baies algues vertes, ce contrat comporte systématiquement un volet garantissant la mise en place de pratiques agronomiques favorables à la réduction des fuites de nitrates vers les cours d’eau.

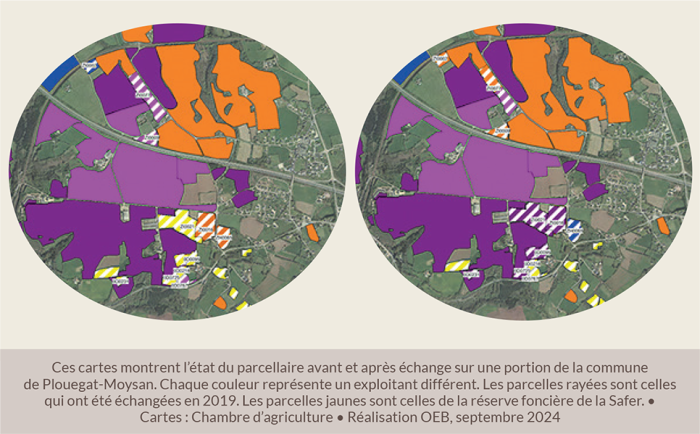

En quoi la réorganisation du foncier agricole en Bretagne peut-elle aider à réduire les fuites d’azote ?

Une des clés pour réduire les fuites d’azote est la réorganisation foncière du parcellaire agricole. Car un parcellaire regroupé autour du siège d’exploitation créé des conditions favorables à d’éventuelles modifications des systèmes de production afin de les adapter aux préoccupations environnementales (par exemple, le développement des surfaces en herbe, la répartition plus homogène des épandages d’azote, etc.).

Tout comme la transition agroécologique, la réorganisation du foncier touche à des évolutions structurelles et de long terme pour les exploitations agricoles. Étant donné le fort renouvellement générationnel à venir avec le départ à la retraite de près de la moitié des agriculteurs dans les dix prochaines années, l’enjeu de la réorganisation du foncier agricole devient crucial. Afin d’encourager la transmission des fermes qui se libèrent à de nouveaux porteurs de projet à l’installation en agriculture et limiter le phénomène de concentration des terres actuellement à l’œuvre, les pouvoirs publics et la profession agricole se mobilisent pour former et faciliter les conditions d’installation d’une nouvelle génération d’agriculteurs et d’agricultrices en Bretagne.

La Safer Bretagne est un organisme intervenant dans la gestion du foncier agricole. Parmi ses missions, elle achète, vend ou échange des terres et propriétés agricoles et rurales par le biais de transactions à l’amiable ou de la préemption, en créant des réserves foncières. Elle intervient lors de la transmission d’exploitations agricoles et l’installation de nouveaux agriculteurs, dans le but de préserver le potentiel agricole, environnemental ou forestier d’un territoire.

L’acquisition foncière : un outil de transition écologique

Depuis une dizaine d’années, dans le cadre du PLAV, le Conservatoire du littoral intervient de façon prioritaire à l’aval des bassins versants afin de participer à l’effort de limitation des flux d’azote aux exutoires. Dans ses périmètres d’intervention, qui progressent au gré des partenariats établis avec les communes, il acquiert des parcelles afin de contribuer sensiblement à la réduction des flux du nitrates (zones humides potentielles dégradées par des mises en culture, sous-bassins versants prioritaires nitrates, etc.).

Il assure des travaux de restauration des fonctionnalités écologiques des zones humides et des espaces naturels littoraux avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Il conventionne avec les agriculteurs qui exploitent le cas échéant les parcelles acquises. Cette convention d’occupation (pour une durée de 9 ans, renouvelables) comprend un cahier des charges qui vise une gestion adaptée à travers des pratiques « vertueuses » contribuant à l’équilibre du cycle de l’azote et aux fonctions écologiques et paysagères de ces espaces. Ces changements de pratiques sont accompagnés par la chambre d’Agriculture.

Entre 2015 et 2023, le Conservatoire du littoral a acquis près de 600 ha spécifiquement sur les territoires des baies algues vertes. Avant 2015, sans action spécifique liée au PLAV, il avait déjà acquis 373 ha depuis les années 1980. À ce jour, 400 ha font l’objet de conventions avec des agriculteurs. Les conseils départementaux du Finistère et des Côtes-d’Armor peuvent également mener des opérations d’acquisition foncière avec des objectifs similaires.

Pourquoi certaines baies « algues vertes » ont-elles choisi de renaturer des paysages ?

Une partie des fuites d’azote peut être réduite en préservant les fonctions écologiques des milieux naturels. Pour cette raison, certains des dispositifs, accompagnant des collectivités et des agriculteurs volontaires qui restaurent des zones humides ou des marais littoraux ou qui créent des bandes végétalisées le long des cours d’eau, participent à l’atteinte des objectifs du PLAV.

Dans certains cas, ces opérations de restauration peuvent même aller jusqu’à intervenir sur le modelé d’un cours d’eau pour redessiner son lit mineur – c’est-à-dire la zone d’écoulement principale – ou réaménager son lit majeur, en lui rendant son rôle de zone d’expansion des crues. Car la dernière évaluation de l’état des masses d’eau en Bretagne indique que 62 % des masses d’eau de surface subissent une pression significative sur leur morphologie. Il s’agit surtout de dégradations sur la structure et le substrat du cours d’eau, mais aussi de pressions sur leur profondeur et leur largeur.

Ces interventions de renaturation sont souvent couplées à un renforcement du maillage bocager (en lien avec le programme Breizh Bocage) qui a d’autres vertus pour l’environnement. Les haies sont en effet un élément déterminant de l’agroécosystème breton. Le bocage a de multiples fonctions environnementales : l’amélioration de la qualité de l’eau et des sols, le stockage du carbone, le soutien à la biodiversité, la restauration de paysages ruraux de qualité.

Les bénéfices de ces opérations de « renaturation » vont donc bien au-delà de la chasse aux fuites d’azote. Elles accompagnent des évolutions structurelles des paysages sur les territoires de baies à algues vertes et qui s’inscrivent dans le temps long.

Après les travaux de renaturation, le tronçon du Guinguenoual a retrouvé la sinuosité naturelle de son lit

mineur et s’insère dans un écrin vert de zones en herbe et de haies bocagères. Crédit photo : Dinan Agglomération

- Des connaissances qui continuent d’évoluer

-

Dès le lancement du premier plan de lutte contre la prolifération des algues vertes, le volet acquisition des connaissances a permis de renforcer et synthétiser l'ensemble des travaux scientifiques sur le sujet. Outre la confirmation durant le premier PLAV de l'origine essentiellement agricole des nitrates, des études spécifiques ont démontré l'intérêt d'agir prioritairement sur l'azote (et non sur le phosphore naturellement présent en mer).

Elles ont aidé à comprendre le temps de transfert parfois très long des nitrates jusqu'aux exutoires. Elles ont également permis d’évaluer la contribution des aquifères souterrains au flux d'azote, et d’analyser les rapports sociaux et politiques autour du phénomène des marées vertes.

Des travaux de modélisation sont en cours pour tester, dans chaque baie algues vertes, des hypothèses d’évolution de pratiques agricoles et quantifier l’effet de ces évolutions sur les flux d’azote et sur les échouages d’algues vertes. En complément de l’évaluation des actions du PLAV3, ces résultats scientifiques serviront à ajuster les axes et leviers déjà mobilisés dans la lutte contre les marées vertes, au plus près des réalités locales de chaque baie.

Que retenir ?

-

Les marées vertes ne touchent pas tout le littoral breton mais le phénomène est récurrent dans certaines baies qui concentrent la plupart des échouages de la région. Ces baies, dites « baies algues vertes » bénéficient depuis 2010 du plan de lutte contre les proliférations d’algues vertes en Bretagne (PLAV).

-

Pour réduire les flux d’azote, le PLAV propose un ensemble de dispositifs contractuels complétant le cadre réglementaire, visant à favoriser l’évolution des pratiques et des systèmes agricoles et préservant les fonctions écologiques des milieux. De nombreux exploitants agricoles sont engagés dans ces dispositifs dont une partie s’accompagne d’évolutions structurelles profondes (agroécologie, réorganisation foncière, renaturation).

-

Cette mobilisation se traduit, depuis 2010 dans les 8 baies algues vertes, par une baisse globale de la teneur en nitrates dans l’eau. Mais parce que l’azote n’est pas le seul paramètre contrôlant la prolifération des algues vertes, l’évolution des échouages reste variable d’une année sur l’autre.

Contenus associés