Chaque année, l’Agence régionale de santé Bretagne surveille la présence de cyanobactéries, et des toxines que certaines espèces peuvent produire, dans des sites de baignade en eau douce. Lorsque la concentration d’au moins une toxine dépasse ponctuellement la valeur guide dans les prélèvements d'eau, la baignade est interdite et les activités nautiques restreintes pour éviter tout risque sanitaire.

Que sont les cyanobactéries ?

Vivant « d’air et d’eau fraîche », les cyanobactéries sont des êtres exceptionnels. Grâce à leurs capacités à réaliser la photosynthèse et capter l’azote atmosphérique, ces bactéries ancestrales sont capables de coloniser les milieux aquatiques d’eau douce et marins, mais aussi terrestres (sable, roches). Si on les retrouve un peu partout sur notre planète, c’est notamment parce qu’elles y sont apparues il y a à peu près trois milliards d’années, alors que les conditions de vie étaient plutôt inhospitalières. Elles ont réussi à sortir de l’eau pour s’implanter sur Terre, favorisant ainsi l’apparition de l’oxygène terrestre, et le développement de la vie telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Pourquoi arrive-t-il qu'elles proliférent ?

Celles que l’on nommait avant « algues bleues » (bien qu’elles ne soient pas des algues), sont partout autour de nous… Elles peuvent proliférer très rapidement si leurs conditions de vie sont optimales. Dans les milieux d’eau douce, une eau stagnante et riche en nutriments constitue le « terreau » parfait à leur développement… et à l’apparition d’efflorescences (ou blooms).

Entre mai et octobre, grâce à l’excès d’azote et de phosphore, combiné à l’ensoleillement et aux températures estivales, les cyanobactéries peuvent se multiplier massivement sur quelques jours à peine, et atteindre plusieurs millions de cellules par millilitre d’eau. Le phénomène d’efflorescence se reconnaît à la couleur vert intense que peut prendre l’eau, à la présence de fleurs d’eau, de traînées colorées ou encore d’écumes mousseuses à la surface de l’eau. Ces phénomènes durent de quelques jours à plusieurs semaines, et sont une des manifestations typiques de l’eutrophisation des écosystèmes aquatiques.

Bloom de phytoplancton : « Le bloom phytoplanctonique ou efflorescence phytoplanctonique est un processus de concentration rapide des cellules phytoplanctoniques dans une masse d’eau. » (Source : Géoconfluence)

Eutrophisation : elle « se traduit par un développement excessif d’algues et un appauvrissement de l’eau en oxygène, avec pour conséquence un risque accru de mortalité chez certains organismes aquatiques. [..] et est liée à « l’introduction massive de matières organiques et d’éléments nutritifs (azote, phosphore) dans les eaux de surface [qui] perturbe les équilibres naturels des écosystèmes aquatiques. » (Source : Eutrophisation. Manifestations, causes, conséquences et prédictibilité. CNRS, Inra, Irstea, Ifremer (2017))

Quel est l’impact du changement climatique sur le développement des cyanobactéries ?

D'après Frédéric Pitois, limnologue, « a priori, le changement climatique va avoir un effet sur la fréquence des années sèches, ce qui est favorable au développement des cyanobactéries. On peut donc dire que sur le long terme, il y aurait un impact du changement climatique qui va vers une augmentation des problèmes. Mais de là à dire qu’il y a un effet direct sur le développement des cyanobactéries, en Bretagne, c’est difficile à affirmer en raison du climat océanique, qui reste très variable y compris en été. »

« On remarque une évolution dans la diversité des espèces, mais beaucoup plus lentement que ce que l’on pensait. Les cyanobactéries rencontrées sont un peu toujours les mêmes depuis 20 ans. On retrouve de temps en temps quelques espèces allochtones, mais il n’y a pas d’exemple d’implantations comme en Allemagne ou Pologne, dans les années 1990. Là-bas, les cyanobactéries autochtones ont été remplacées par des espèces tropicales, et donc leurs toxines autochtones ont été remplacées par de nouvelles toxines : ils sont passés du problème microcystine au problème cylindrospermopsine. »

« Dans la région de Nantes par exemple, on observe les Cylindrospermopsis (cyanobactéries qui produisent la cylindrospermopsine) tous les ans, depuis 20 ans, mais sur moins d’1 % de la biomasse de cyanobactéries. En Bretagne, on en a trouvé une fois à proximité de Rennes en 2019. Donc, les espèces tropicales n’arrivent pas encore à s’implanter facilement chez nous, car apparemment les espèces autochtones s’adaptent à la vitesse du changement climatique. »

Les cyanobactéries sont-elles dangereuses pour la santé ?

Les proliférations de cyanobactéries peuvent altérer le fonctionnement de l’écosystème aquatique, par désoxygénation de l’eau, et s’accompagnent d’un risque pour la santé des humains et des animaux qui consomment ou sont en contact avec l’eau. Car certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines, qui sont libérées pour la plupart dans le milieu aquatique lors de la mort cellulaire. Ces espèces sont dites « toxinogènes ».

Pourquoi les cyanobactéries produisent-elles des toxines ?

Frédéric Pitois explique que « les cyanobactéries produisent des toxines depuis qu’elles existent. Quand on fait la généalogie des gènes impliqués dans la production des toxines, ils sont présents depuis que les cyanobactéries sont là, soit trois milliards d’années. Donc ce sont a priori des molécules qui n’ont pas pour fonction première de les protéger des prédateurs, car les relations de prédation sont apparues il y a environ 500 millions d’années. Mais il peut y avoir des rôles secondaires, c’est-à-dire que si cette molécule a un effet protecteur pour la cellule, elle va être maintenue durant l’évolution. »

« Les toxines, ce sont de vrais couteaux suisses pour les cyanobactéries. Des molécules comme les microcystines par exemple, sont tellement utiles à la survie de la cellule qu’il paraît impensable que les cyanobactéries puissent s’en passer. Cette molécule va permettre à la cyanobactérie de gérer les aléas de l’environnement. »

« Parce qu’il faut savoir qu’une cyanobactérie, c’est un peu comme une plante verte d’appartement. C’est comme un “simple” ficus déraciné de son milieu d’origine, qui, quand il se retrouve dans un endroit qui lui plaît, n’aime pas qu’on le déplace, qu’on lui change ses courants d’air, sa température, son éclairage. Une cyanobactérie, c’est une paire de pantoufles au pied du feu. Et donc, par exemple, quand il y a trop de lumière, la microcystine va permettre aux cyanobactéries de se maintenir en colonies, les unes contre les autres, et de protéger les cellules au milieu. Elle va également permettre de protéger les cellules des ultraviolets solaires, des radicaux libres, des métaux lourds… »

Comment s'organise la surveillance des cyanobactéries potentiellement toxinogènes ?

Au vu des risques sanitaires, les sites de baignade en eau douce bénéficient d’une surveillance complémentaire au suivi bactériologique, qui se focalise spécifiquement sur les genres de cyanobactéries potentiellement toxinogènes. Quatre grands types de toxines sont particulièrement suivies par l’ARS : les microcystines, les saxitoxines, la cylindrospermopsine et l’anatoxine. Les symptômes observés sur l’humain dépendent des concentrations de toxines et des conditions d’expositions (baignade, activité nautique, etc.). Ils sont le plus souvent de type gastro-entérite, des états fébriles et des irritations cutanées. Des troubles neurologiques et hépatiques peuvent également être observés.

En 2021, le protocole de surveillance sanitaire a été modifié. C’est désormais le biovolume des genres de cyanobactéries potentiellement toxinogènes qui est pris en compte pour enclencher la recherche de toxines. L’ancien protocole se basait sur un comptage cellulaire de toutes les espèces de cyanobactéries, sans différencier celles qui pouvaient synthétiser des toxines des autres. Le biovolume a l’avantage d’être un indicateur de biomasse des cyanobactéries, ce qui permet de faire plus facilement le lien avec le risque de développement de toxines.

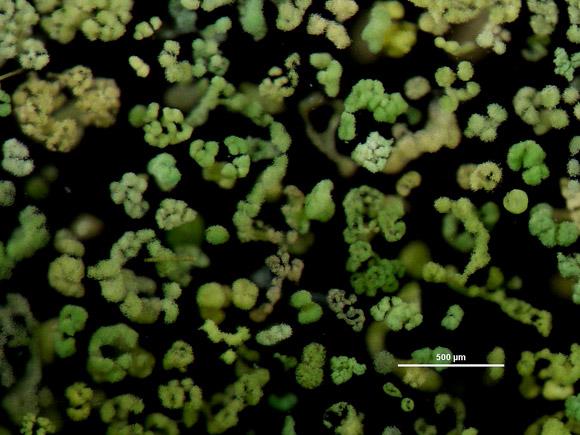

Crédit photo : NOAA Great Lakes Environmental Research Laboratory | Amas de cyanobactéries de type microcystis.

Pourquoi s'intéresser à la biomasse des cyanobactéries toxinogènes pour évaluer le risque sanitaire ?

Frédéric Pitois explique que l'utilisation de la densité cellulaire pour évaluer le risque de production de toxines n'est pas pertinente. « En Bretagne, la relation est inversement proportionnelle, ce qui veut dire que plus vous avez de cellules cyanobactéries, moins vous avez de toxines. Par contre, la quantité de toxines est directement croissante avec la biomasse, c’est-à-dire que plus la biomasse va augmenter, plus la concentration en toxine va augmenter. Se baser sur un dénombrement cellulaire, c’est comme dire qu’on a plus de risques d’être piétiné par mille souris que par un éléphant, car les souris sont plus nombreuses. Donc on a pris ce paramètre de biomasse, au lieu du nombre de cellules, pour évaluer le risque de toxicité. Car les cyanobactéries varient énormément de taille : entre les plus petites et les plus grandes espèces, on a un écart de biomasse qui varie d’un facteur entre 50 et 100. »

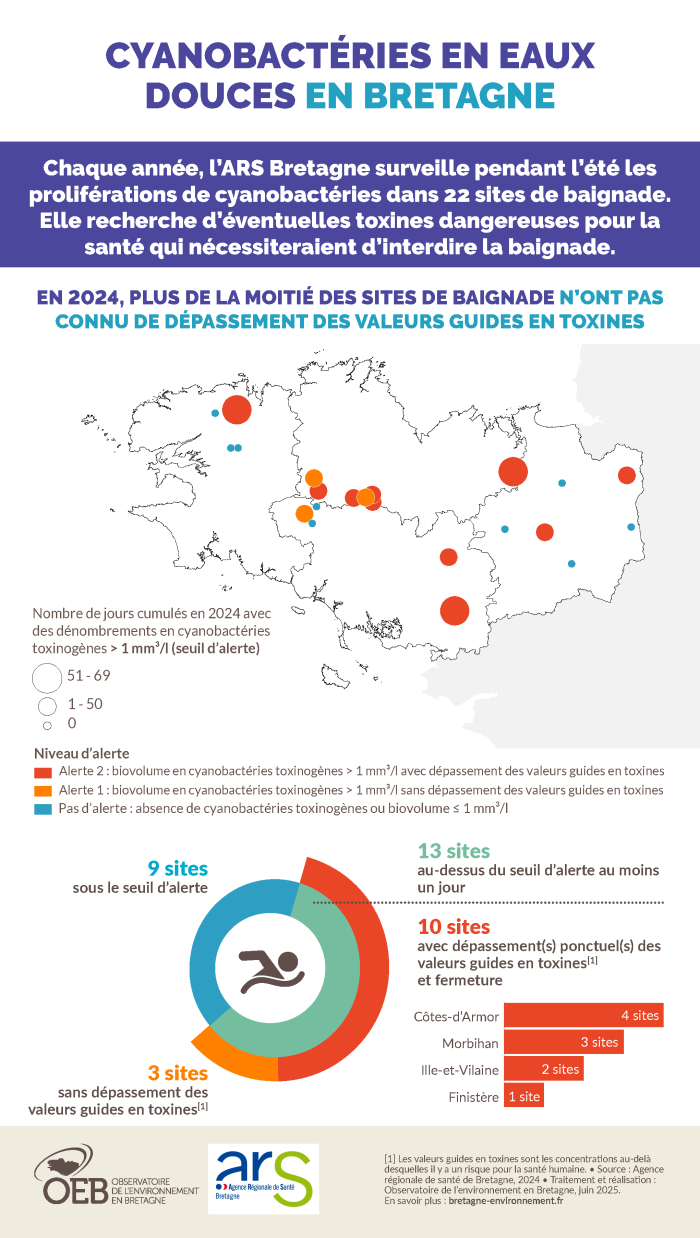

Quels sont les résultats de la surveillance effectuée par l'ARS Bretagne ?

En 2024, 13 sites sur les 22 suivis par l’Agence régionale de santé Bretagne ont dépassé au moins 1 jour le seuil d'alerte. Et 10 d'entre eux ont fait l'objet de fermetures pour des dépassements ponctuels des valeurs guides en toxines, c'est-à-dire des concentrations au-delà desquels il y a un risque pour la santé.

Les résultats détaillés du suivi sanitaire des cyanobactéries pour chaque zone de baignade en eau douce bretonnes sont disponibles depuis 2020. Ces rapports mettent à disposition de tous les informations sur l'évolution des dénombrements de cellules de cyanobactéries et la présence éventuelle de toxines, site par site.

- Aller plus loin avec des données spatiales et détaillées

-

- Voir le tableau de bord : résultats de dénombrement cellulaire de cyanobactéries et de recherche de toxines en Bretagne1 pour chacune des zones de baignade en eau douce surveillée par l'agence régionale de la Santé en Bretagne.

- Dans la cartothèque : historique des cartes du suivi sanitaire des cyanobactéries dans les zones de baignade en eau douce en Bretagne depuis 2004.

Que retenir ?

-

L’excès d’azote et de phosphore, combiné à l’ensoleillement et aux températures estivales, permettent aux cyanobactéries de se multiplier massivement dans l’eau.

-

Le changement climatique avec une augmentation de la fréquence des années sèches, devrait favoriser le développement des cyanobactéries.

-

En Bretagne, les espèces autochtones s’adaptent à la vitesse du changement climatique.

-

Les proliférations de cyanobactéries peuvent altérer le fonctionnement de l’écosystème aquatique, par désoxygénation de l’eau.

-

Certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines, qui sont libérées pour la plupart dans le milieu aquatique lors de la mort cellulaire entraînant un risque pour la santé des humains et des animaux qui consomment ou sont en contact avec l’eau.

-

Au vu des risques sanitaires, une vingtaine de sites de baignade en eau douce bénéficient d’une surveillance par l’Agence régionale de santé de 4 types de cyanobactéries potentiellement toxinogènes.

-

Les symptômes observés sur l’humain sont le plus souvent de type gastro-entérite, des états fébriles et des irritations cutanées ; des troubles neurologiques et hépatiques peuvent également être observés.

-

En 2024, 10 sites de baignade ont fait l'objet de fermetures pour des dépassements ponctuels des valeurs guides en toxines, c'est-à-dire des concentrations au-delà desquels il y a un risque pour la santé.

Contenus associés