Documentation

- Levain Alix. Vivre avec l'algue verte : médiations, épreuves et signes. 2014. Thèse de doctorat. Muséum National d'Histoire Naturelle.

- Avis relatif aux seuils d'intervention et aux mesures de gestion pour prévenir les effets sur la santé des populations exposées à l'hydrogène sulfuré provenant d'algues vertes échouées sur les côtes, Haut Conseil de la santé publique (2021).

- Synthèse des connaissances de l’impact des marées vertes sur les écosystèmes de fond de baie de Saint-Brieuc. Mise à jour 2024, Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc

Données

- Résultats des mesures en continu d’H2S sur des sites à marées vertes Bretagne : Air Breizh, 2024

Les impacts des marées vertes se sont révélés progressivement. S’ils sont mieux compris aujourd’hui, on est encore loin d’avoir évalué toute leur étendue.

Quels sont les risques sanitaires associés aux marées vertes ?

Dès le début des années 1970, « des quantités anormales et gênantes d’algues vertes » ont été observées dans les baies de Saint-Brieuc et de Saint-Michel en Grève. Rapidement, c’est le cadre de vie des habitants et usagers des territoires littoraux touchés qui s’est dégradé. Les riverains ont commencé à se plaindre de l’impact visuel et olfactif des échouages à la belle saison, les plages de sable virant au vert et dégageant une odeur d’œuf pourri.

Dans les années 1990, des études commencent à associer des risques sanitaires aux marées vertes. Et à partir des années 2000 sont rapportées plusieurs suspicions d'intoxication par l’hydrogène sulfuré (H2S) qui est le principal gaz émis par la décomposition des algues vertes. Observés sur et à proximité de sites d’échouages et de putréfaction d’algues vertes, ces accidents, dont certains mortels, concernaient des animaux domestiques ou sauvages, mais aussi des humains.

Le lien avec la présence d'algues vertes ou d'hydrogène sulfuré n'a pu être établi avec certitude par les investigations médico-légales. Mais il n’a pas pu être complètement écarté au vu des conditions dans lesquelles les accidents ont eu lieu (forte présence ou transport d’algues putréfiées), absence d’antécédent médical chez les animaux ou personnes décédés, et symptômes cliniques évocateurs d’une intoxication par hydrogène sulfuré. La succession de ces incidents a indubitablement mis en lumière le risque lié à la putréfaction des algues vertes.

Source : Levain Alix. Vivre avec l'algue verte : médiations, épreuves et signes. Tableau 5 p. 105. 2014. Thèse de doctorat. Muséum National d'Histoire Naturelle.

Algues vertes en putréfaction. Crédit photo : H. Fonteneau

Ces gaz toxiques proviennent du processus de décomposition des algues vertes en absence d’oxygène, c’est-à-dire lorsqu’il y a des dépôts épais d’algues échouées depuis plus de 48 h voire d’algues dégradées et mélangées aux sédiments sur l’estran. Ce sont alors des bactéries produisant en absence d'oxygène des gaz toxiques, l’hydrogène sulfuré reconnaissable à l’odeur d’œuf pourri mais aussi de l’ammoniac, qui interviennent dans le processus.

Dans le cas d'amas en décomposition, une croûte superficielle peut se former ; si le tas d’algues est brassé ou la croûte superficielle est brisée par un animal ou un humain, une émanation fortement concentrée de gaz peut être libérée. Elle est d’autant plus dangereuse que la dose en H2S est importante et que la durée d’exposition est longue.

Le ramassage quotidien des algues vertes fraîches échouées sur les plages vise à limiter les risques d’émission des gaz toxiques. Ces risques persistent toutefois à partir des amas non collectés, dans les lieux difficiles d’accès.

- Le ramassage des dépôts d’algues vertes

-

- ~ 50 000 m3/an en moyenne d’algues vertes ramassées en Bretagne entre 2010 et 2020 (Source : DDTM)

- Coût moyen entre 2014 et 2023 : 1,6 million d’euros/an

Depuis 2010, les communes sont fortement incitées à ramasser les dépôts d’algues sur les plages sous 48 heures, le plus souvent à l’aide d’engins (tractopelles, camions). Des mesures de sécurité spécifiques sont mises en œuvre pour garantir la santé des intervenants (air filtré dans les engins, détecteurs personnel d’H2S, etc.). Les algues sont stockées en haut de plage pendant 24 h pour perdre leur eau, avant d’être évacuées vers des sites de traitement ou vers de l’épandage agricole.

Que sait-on de l’hydrogène sulfuré (H2S) et des effets de ce gaz sur la santé ?

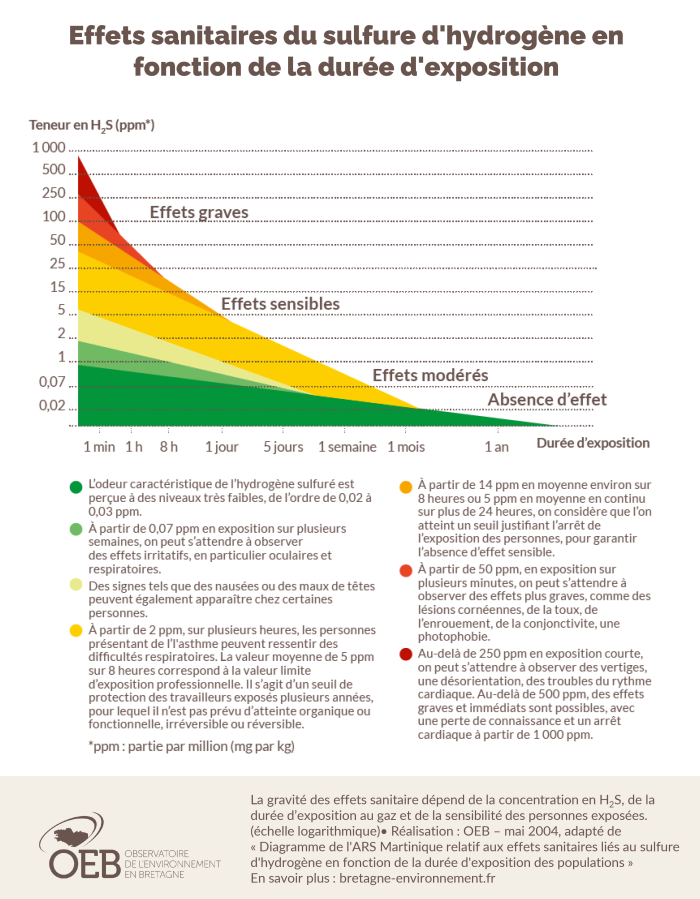

Le Haut conseil de la santé publique a résumé les effets sanitaires du sulfure d'hydrogène inhalé en distinguant sa toxicité aiguë et sa toxicité chronique. Pour une exposition aigüe, les effets vont de l’irritation des muqueuses entraînant des conjonctivites, rhinites, œdèmes pulmonaires, etc. pouvant subsister plus ou moins longtemps, à la mort par arrêt cardio-respiratoire. La gravité des effets sanitaires dépend de la concentration en H2S, de la durée d’exposition au gaz et de la sensibilité des personnes exposées.

Source : Avis relatif aux seuils d'intervention et aux mesures de gestion pour prévenir les effets sur la santé des populations exposées à l'hydrogène sulfuré provenant d'algues vertes échouées sur les côtes, Haut Conseil de la santé publique (2021)

Il y a peu de données sur les effets d’une exposition chronique au sulfure d’hydrogène. Néanmoins des expositions répétées entre 50 et 100 ppm ont été associées à des effets sur le système nerveux, les yeux, la digestion et des irritations cutanées ou pulmonaires.

Quelles sont les résultats des mesures d'H2S dans les secteurs à marées vertes en Bretagne ?

Le Centre d’étude et de valorisation des algues (Ceva) a fait plusieurs milliers de mesures de concentration d’hydrogène sulfuré qui ont permis de produire 120 fiches d'observation sur des zones de putréfaction d’algues vertes pendant la période estivale entre 2019 et 2022. En général, les teneurs à hauteur d’homme sans perturbation des dépôts restaient à des niveaux peu élevés, inférieurs à 5 ppm (n’indiquant donc pas de danger de toxicité aiguë). En revanche, elles pouvaient atteindre des niveaux supérieurs à 500 ppm au sol, abrité du vent, en cas de perturbation des amas putréfiant et être alors potentiellement à l’origine d’intoxications aiguës en cas d’inhalation à ces concentrations.

Grâce à l’interprétation d’images aériennes, prises en été entre 2016 et 2019, puis 2020 et 2022, le Ceva a identifié les secteurs du littoral breton présentant un risque de présence d’algues putréfiées. L’ensemble représentait environ 200 ha en moyenne chaque année. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les amas d’algues encroûtés ne sont pas majoritaires, et les secteurs putréfiant étaient plutôt constitués d’algues, plus ou moins mélangées avec des sédiments, en particulier dans des vasières.

Des mesures d’hydrogène sulfuré dans l'air étaient déjà réalisées ponctuellement, à la demande de services de l’État et de certaines collectivités, depuis 2005. Les sites étaient déterminés selon différents paramètres en concertation avec les collectivités : les lieux où les algues vertes ne peuvent pas être ramassées, la proximité d’habitations ou d’activités humaines, les plaintes pour les odeurs, notamment.

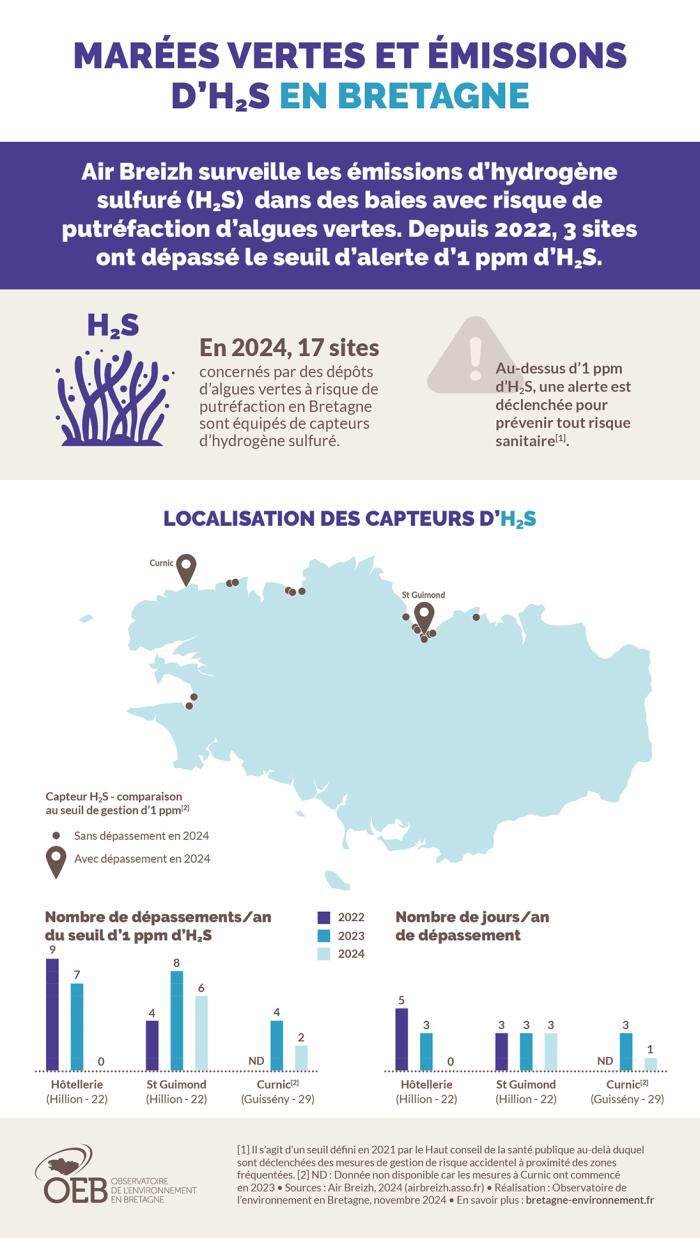

En 2021, le Haut conseil de la santé publique a défini un seuil d’alerte à 1 ppm de concentration d’H2S qui permet de déclencher des mesures de gestion de risque accidentel à proximité des zones fréquentées. L’organisme chargé du suivi de la qualité de l’air en Bretagne, Air Breizh, a été chargé par l’État de réaliser depuis 2022 des mesures continues des émanations d’hydrogène sulfuré sur une quinzaine sites − dont 7 en baie de Saint-Brieuc − concernés par des dépôts d’algues vertes à risque de putréfaction dans les baies bénéficiant du Plan de lutte contre les algues vertes.

En cas de dépassement, Air Breizh prévient l’Agence régionale de la Santé de Bretagne, la préfecture et la collectivité concernée, qui doivent alors prendre des mesures pour empêcher la fréquentation des zones à risque, et si possible, ramasser les algues en putréfaction. Depuis 2022, le seuil d'alerte d'1 ppm d'H2S a été dépassé entre 8 et 19 fois selon les années, sur l'ensemble des sites équipés d'un capteur ; ces dépassements ont concerné entre 4 et 9 journées à chaque saison de mesures. Les mesures maximales par quart d'heure en 2024 ont été de 1,290 ppm à Saint-Guimond et 2,235 ppm dans l'anse de Curnic. L’ensemble des résultats et des rapports des différentes saisons sont disponibles sur le site d’Air Breizh.

L’Ineris a également réalisé des mesures en 2009 et 2010

Voir la carte de l'occurrence des zones de putréfaction des algues vertes sur GéoBretagne

- Aller plus loin avec des données spatiales et temporelles détaillées

-

Consultez et téléchargez des données ouvertes de la surveillance des émissions d’hydrogène sulfuré de baies identifiées dans le Plan de lutte contre les algues vertes en Bretagne. Les résultats sont disponibles du 1er juin au 31 octobre, en temps réel (à deux jours près) et en ligne sur le site d’Air Breizh, avec des rapports hebdomadaires. Pendant la saison de surveillance, des données horaires (des 7 derniers jours) et journalières (des 30 derniers jours) sont diffusées. Un fichier de synthèse des données est actualisé périodiquement durant la surveillance (en début de mois avec les données du mois écoulé). Il reprend les données de mesures depuis 2017.

Consultez et téléchargez des données ouvertes de la surveillance des émissions d’hydrogène sulfuré de baies identifiées dans le Plan de lutte contre les algues vertes en Bretagne. Les résultats sont disponibles du 1er juin au 31 octobre, en temps réel (à deux jours près) et en ligne sur le site d’Air Breizh, avec des rapports hebdomadaires. Pendant la saison de surveillance, des données horaires (des 7 derniers jours) et journalières (des 30 derniers jours) sont diffusées. Un fichier de synthèse des données est actualisé périodiquement durant la surveillance (en début de mois avec les données du mois écoulé). Il reprend les données de mesures depuis 2017.

Quel est l’impact des marées vertes sur la biodiversité ?

Comme toute prolifération d’une espèce particulière, celle des algues vertes perturbe la biodiversité. En Bretagne, les effets localisés sont indéniables là où les échouages s’accumulent et entrent en putréfaction. Même si l’impact sur l'ensemble des écosystèmes littoraux bretons est peu étudié, le phénomène compromet la possibilité de se conformer à la directive cadre sur l’Eau qui impose aux pays de l'Union européenne l’atteinte du bon état des masses d’eau côtières en 2027 au plus tard.

Sous la forme fixée, les algues vertes peuvent recouvrir des zones rocheuses littorales mais aussi du matériel conchylicole (bouchot, poches ostréicoles, etc.), gênant la circulation de l’eau et l’alimentation en phytoplancton des bivalves cultivés ou non.

Les impacts sur la biodiversité concernent aussi l’estran (vasières, plages de sable) et les habitats littoraux (les prés salés par exemple). Des observations faites en baie de Saint-Brieuc montrent que localement les organismes vivant sur les fonds marins sont affectés par la consommation d’oxygène et la production de sulfures (nocifs pour la biodiversité) induites par la putréfaction des algues vertes. Mais à l’échelle de la baie, l’effet le plus notable est la concurrence entre les algues vertes et le phytoplancton pour accéder à la lumière et aux éléments nutritifs dissous. La présence d’une quantité importante d’algues flottantes peut en effet limiter le développement du phytoplancton, élément clé des écosystèmes littoraux et base de nombreuses chaînes alimentaires, contrairement aux algues vertes, peu consommées. Les échouages massifs sur les prés salés peuvent aussi modifier la nature de la végétation de ce milieu naturel et limiter son extension. De plus, le ramassage mécanique des algues échouées enlève du sable, tasse le sédiment sous le poids des engins, et écrase la faune enfouie.

Le ramassage élimine également la laisse de mer naturelle, essentielle au fonctionnement écologique des plages et des dunes littorales. Les études faites sur des estrans sableux et des vasières en Bretagne montrent que lorsque les proliférations d’algues vertes sont importantes ou durables, les communautés de poissons s’appauvrissent. Les juvéniles sont particulièrement touchés (physiologie, taille qui diminue) voire ils disparaissent.

Quant aux oiseaux de la baie de Saint-Brieuc, certaines espèces, comme la bernache cravant et le canard siffleur, se nourrissent des algues vertes en hiver. En fait, les effectifs hivernaux de bernaches dans la baie sont directement corrélés aux quantités d'algues vertes présentes.

Synthèse des connaissances de l’impact des marées vertes sur les écosystèmes de fond de baie de Saint-Brieuc. Mise à jour 2024, Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc

Bernaches cravants. Crédit photo : Philippe Prigent - Bretagne vivante

Et sur les activités littorales ?

Les masses d’algues vertes peuvent créer des nuisances pour les activités aquacoles et la pêche. Elles colmatent les poches à huîtres et engluent les bouchots, ce qui ralentit la croissance des bivalves cultivés. Elles augmentent leur mortalité et engendrent un nettoyage supplémentaire avant la vente. Les algues échouées gênent voire interdisent la pêche à pied sur l’estran. Quant aux algues à la dérive, elles colmatent et gênent la progression des engins des pêcheurs côtiers. Il est difficile d’évaluer le manque à gagner des professionnels du tourisme, de la conchyliculture et de la pêche côtière depuis que la gêne par les marées vertes est devenue récurrente. Plus difficile encore est l’estimation des pertes de bien-être, créées par les marées vertes.

Que retenir ?

-

Lorsque les algues vertes échouées se décomposent, elles peuvent émettre de l’hydrogène sulfuré (H2S), un gaz d’autant plus dangereux, s’il est respiré, que la dose est concentrée et que la durée d’exposition est longue.

-

Depuis 2022, des capteurs d’H2S sont installés sur une quinzaine de sites dans des baies Algues vertes. Au-delà d’1 ppm d’H2S dans l’air, une alerte déclenche des mesures de gestion de risque accidentel à proximité des zones fréquentées.

-

Comme toute prolifération d’une espèce particulière, celle des algues vertes perturbe la biodiversité là où les échouages s’accumulent et entrent en putréfaction. Des effets indéniables ont été identifiés en Bretagne sur des écosystèmes littoraux, des espèces de poissons et d’oiseaux.

Contenus associés