Données : Collection cartographique sur les algues vertes (ulves) en Bretagne

Documentation :

Depuis leurs premières manifestations sporadiques dans les années 1960, les marées vertes sont devenues des invitées estivales indésirables dans plusieurs baies bretonnes. Chaque année, elles reviennent. La question est de savoir où et en quelles quantités ?

Depuis quand y-a-t-il des marées vertes en Bretagne ?

Les marées vertes sont des proliférations massives d’algues vertes touchant certaines portions du littoral. Ce phénomène a été décrit pour la première fois en 1911 dans l’anse de Belfast (Irlande).

Aujourd’hui, des dizaines de sites sont concernés dans le monde. Il est apparu en Bretagne dans les années 1960. D’abord restreintes à quelques lieux en Côtes-d’Armor, ces proliférations se sont peu à peu amplifiées et multipliées. Elles sont devenues plus intenses et plus longues, gagnant une part croissante du littoral breton. Selon les années, entre 75 et 115 sites sont touchés, et 40 à 50 communes ramassent des algues échouées. Sur les 10 dernières années, le volume total ramassé est en moyenne de 50 000 m3 .

Qui surveille les échouages d’algues vertes ?

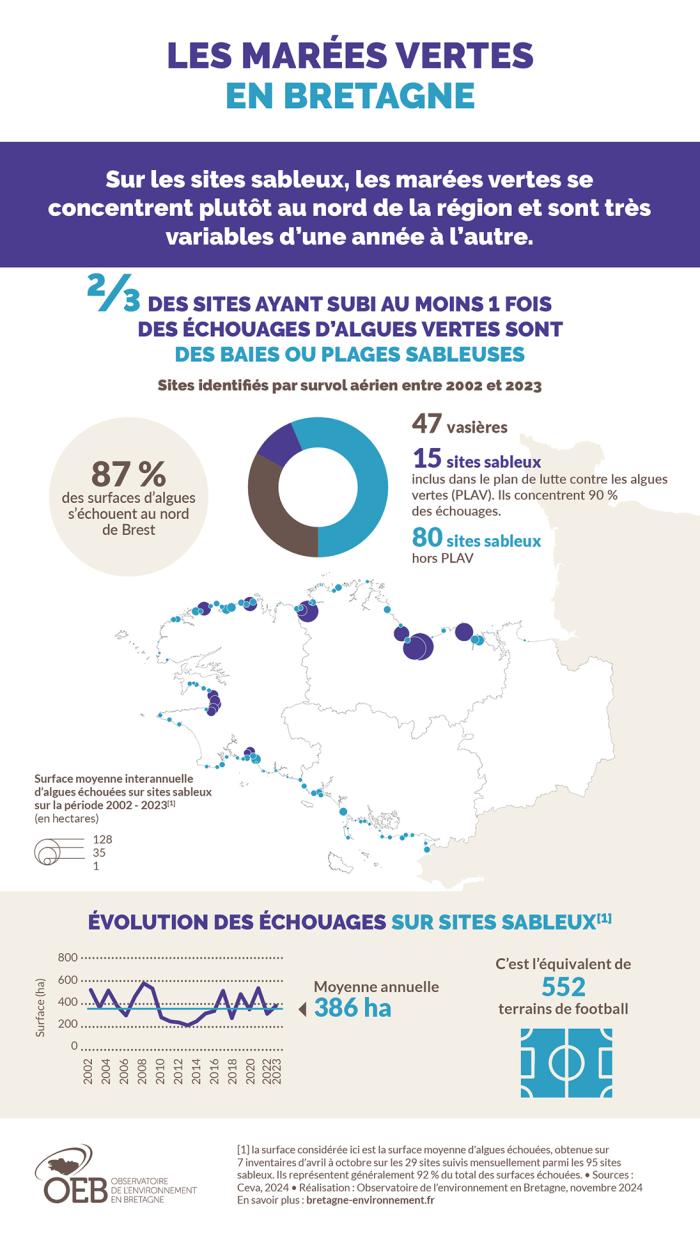

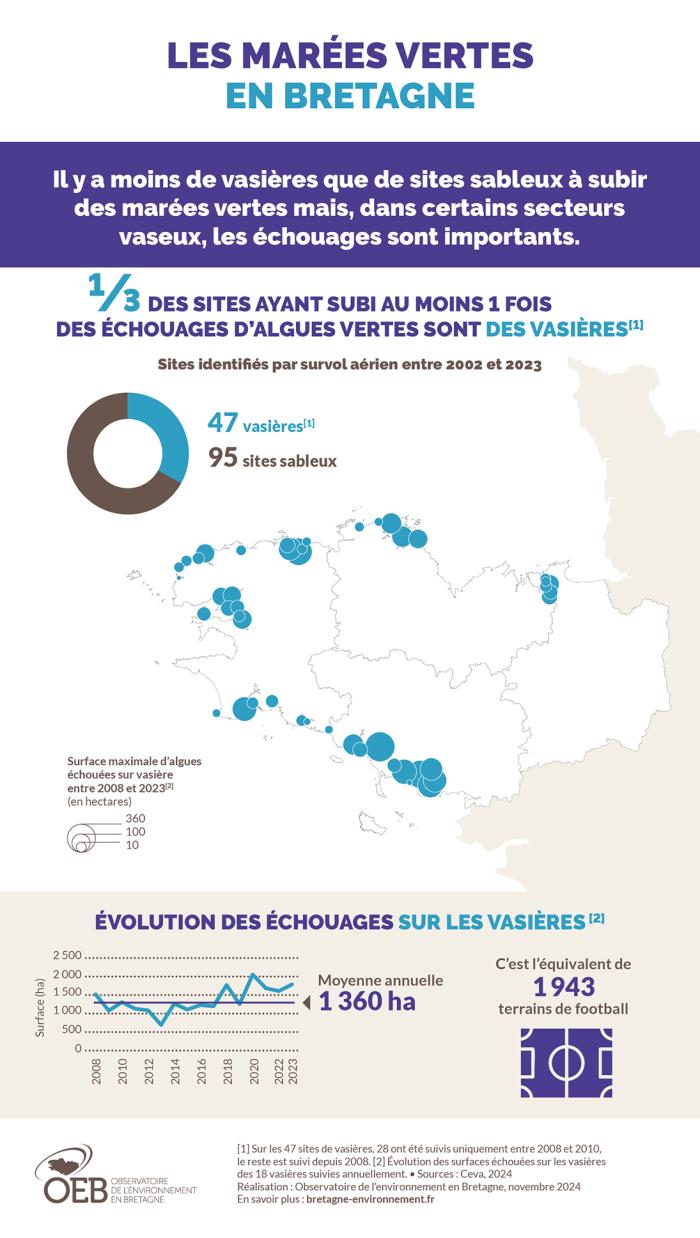

C’est le Centre d’étude et de valorisation des algues (Ceva) qui surveille les proliférations d’algues vertes. Depuis 2002, il a recensé 141 sites côtiers touchés au moins une fois par une marée verte, pour deux-tiers des sites sableux (baies et plages sableuses) et pour un-tiers des vasières.

Pour suivre l’intensité des marées vertes, le Ceva mesure la surface couverte par les algues échouées sur le littoral. Les échouages sur sites sableux se concentrent plutôt au nord de la région. La surface moyenne d’algues échouées fluctue fortement selon les années.

Pour connaître les surfaces d'algues vertes échouées sur un site littoral précis en Bretagne, consulter le tableau de bord sur les échouages d'algues vertes sur le littoral breton

Dans le cas des vasières, les mesures des surfaces maximales d’algues échouées depuis 2008 semblent indiquer des surfaces en hausse mais sans tendance marquée.

Tout le littoral breton est-il concerné par ce phénomène ?

Il n’y a pas des marées vertes sur l'ensemble du littoral breton, mais le phénomène est récurrent dans certaines baies. Huit d’entre elles concentrent 88 % de l’ensemble des échouages régionaux. Ces baies bénéficient aujourd’hui du plan de lutte contre les proliférations d’algues vertes en Bretagne. Les baies de Saint-Michel-en-Grève et de Saint-Brieuc sont les plus anciennement touchées. Cette dernière, très vaste, cumule également les plus grandes surfaces d’algues échouées.

En considérant la moyenne annuelle sur l’ensemble des surfaces sur plage sur 2002 – 2021.

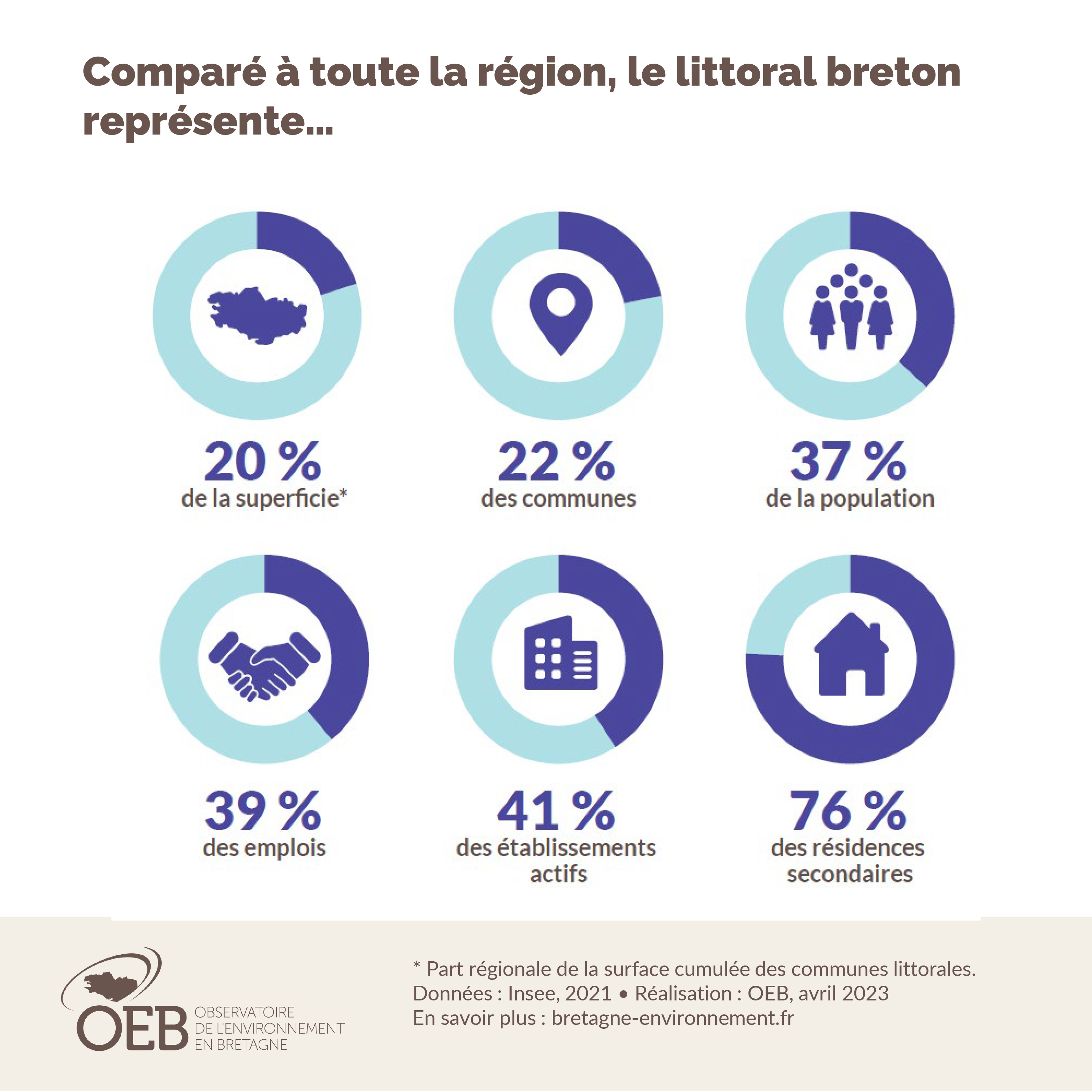

- En Bretagne, le littoral est long et densément peuplé

-

Le littoral breton représente près d’un tiers du trait de côte en France métropolitaine. Il concentre également un tiers des habitants de la région. L’emploi y est marqué par des activités maritimes (pêche, aquaculture) et le tourisme, mais pas seulement puisque l’agriculture, par exemple, reste une activité importante. Certaines productions agricoles littorales, comme la production légumière, sont directement liées à la proximité de la mer (la nature des sols, la douceur du climat) et représentent une part importante de la production régionale de produits frais.

Pourquoi les algues vertes prolifèrent-elles ?

Les algues qui prolifèrent sont opportunistes et annuelles. Elles naissent de la réponse du milieu marin vivant à un apport élevé d’azote qui est un des éléments nutritifs nécessaires à leur développement (avec le phosphore, le potassium et le carbone, déjà présents dans les eaux littorales). Cet azote arrive en mer principalement par l’intermédiaire des fleuves. Il agit comme une pollution chimique chronique.

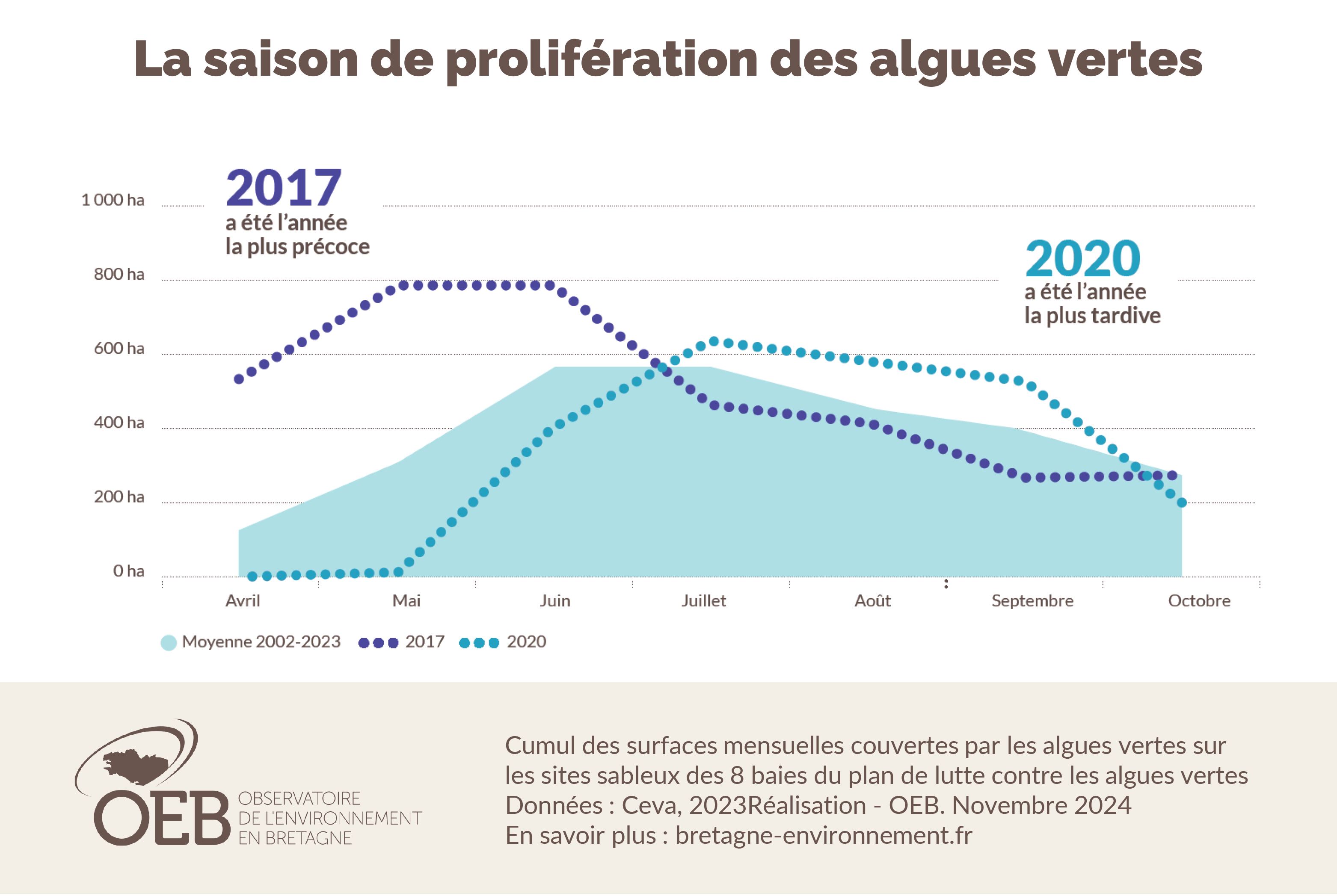

À partir d’avril-mai, avec l’augmentation de l’éclairement dans les eaux littorales et la présence de ces éléments nutritifs, la photosynthèse permet la production de biomasse (matière végétale), en particulier pour les algues vertes, très photophiles. En quelques mois, dans des sites naturellement confinés, cette biomasse devient si importante qu’elle se dépose en « marées vertes » sur la côte, avec un pic d’échouages en moyenne en juin-juillet. Le phénomène perdure jusqu’en milieu d’automne, puis régresse en hiver en raison de la baisse de l’éclairement, de la dispersion et de la fragmentation des algues lors des tempêtes.

Bien qu’une grande partie des algues vertes disparaisse en hiver, il reste un reliquat, plus ou moins important, qui agit comme une « mémoire » des marées vertes de l’année précédente. Ce stock résiduel influence la précocité du retour du phénomène dès que les conditions du milieu marin redeviennent favorables à la production de biomasse. Le reliquat hivernal d’algues est plus important si les proliférations ont été soutenues en fin de saison et s’il y a peu de tempêtes hivernales.

Organisme photophile : « désigne des organismes vivants qui exigent ou tolèrent un éclairement vif » (Source : Universalis)

- Aller plus loin avec des données spatiales et temporelles détaillées

-

Consulter et télécharger les cartes annuelles et pluriannuelles sur les échouages d’algues vertes en Bretagne, et sur le Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes. Pour un accès facilité, elles sont toutes regroupées dans notre collection cartographique « Les algues vertes en Bretagne ».

Consulter et télécharger les cartes annuelles et pluriannuelles sur les échouages d’algues vertes en Bretagne, et sur le Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes. Pour un accès facilité, elles sont toutes regroupées dans notre collection cartographique « Les algues vertes en Bretagne ». Manipuler les données de notre tableau de bord « Les échouages d'algues vertes sur le littoral breton ». Outre une synthèse à l’échelle régionale et départementale, il présente pour chaque site des données chronologiques sur les surfaces d’algues échouées et la saisonnalité des proliférations d’algues vertes.

Manipuler les données de notre tableau de bord « Les échouages d'algues vertes sur le littoral breton ». Outre une synthèse à l’échelle régionale et départementale, il présente pour chaque site des données chronologiques sur les surfaces d’algues échouées et la saisonnalité des proliférations d’algues vertes. Voir et revoir le replay "Je découvre les marées vertes en Bretagne" pour connaître des cas d'usages et le mode d'emploi des tableaux de bords sur les marées vertes.

Voir et revoir le replay "Je découvre les marées vertes en Bretagne" pour connaître des cas d'usages et le mode d'emploi des tableaux de bords sur les marées vertes.

Que retenir ?

-

Les proliférations d’algues vertes ont fait leur apparition sur le littoral breton dans les années 1960.

-

Ce phénomène s’explique, en Bretagne, par la présence excessive d’azote dans les eaux littorales. De l'azote apporté principalement par les fleuves.

-

Car l’azote est un des éléments nutritifs nécessaires au développement des algues vertes (avec le phosphore, le potassium et le carbone, déjà présents dans les eaux littorales).

-

Depuis le début du suivi des marées vertes en 2002 sur le littoral breton, 141 sites ont été touchés au moins une fois. Ce sont pour deux-tiers des sites sableux (baies et plages sableuses) et pour un-tiers des vasières.

-

Le phénomène ne touche pas tout le littoral breton mais il est récurrent dans certaines baies dont 8 concentrent plus de 90 % des échouages de la région. Ces baies bénéficient du plan de lutte contre les proliférations d’algues vertes en Bretagne.

Contenus associés