Sans être encore bien nette, l’image que l’on se fait du changement climatique en Bretagne se précise. L’impact sera probablement plus marqué à l’échelle régionale sur le littoral, pour la ressource en eau et pour certaines espèces sensibles à la température.

Rapide et déjà perceptible

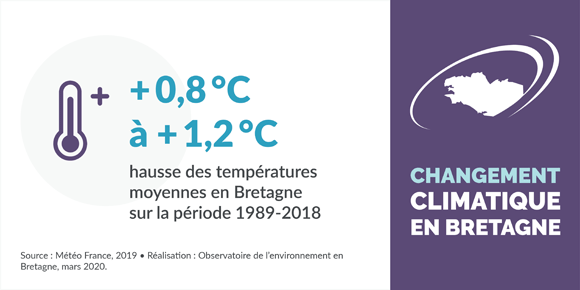

Le changement climatique se produit à une vitesse vertigineuse à l’échelle planétaire. Ses conséquences s’expriment de façon variable à l’échelle locale. Si la Bretagne est encore peu impactée, des indices comme l’élévation du niveau marin et de la température moyenne témoignent d’ores et déjà des changements en cours.

Pour que les sociétés puissent maîtriser les risques associés au changement climatique, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) préconise de contenir le réchauffement mondial en deçà de 1,5°C.

Consulter notre thématique sur le changement climatique en Bretagne.

Quelles vulnérabilités selon les territoires ?

L’aléa climatique est un événement susceptible de se produire et pouvant entraîner des dommages sur les populations, les activités et les milieux. Si ceux-ci peuvent être affectés par les effets d’un aléa, ils deviennent vulnérables. Selon les types de territoires (urbains, littoraux ou intérieurs), les vulnérabilités attendues concernent :

- les îlots de chaleur et des épisodes de pollution atmosphériques,

- des risques d'inondations et de débordement des réseaux de drainage,

- des risques sanitaires pour les personnes fragiles,

- des menaces d'érosion et/ou de submersion marine,

- des risques d'inondations et de dégradation des infrastructures,

- une acidification des océans et une modification des habitants naturels marins,

- une pression accrue sur les activités de pêche et aquacoles,

- une intensification des périodes de sécheresse,

- des risques de conflits d'usage sur la ressource en eau,

- un bouleversement des écosystèmes et une migration des espèces,

- une pression accrue sur les activités agricoles et forestières.

Les zones basses littorales

Dans le cadre des plans de prévention des risques littoraux, des études sont réalisées dans les secteurs les plus exposés aux aléas littoraux, notamment les submersions marines. Elles permettent d’apprécier les zones soumises à un aléa et, pour les plus récentes, intègrent l’élévation du niveau moyen de la mer dans cette appréciation. En absence de ces études fines, les zones basses littorales sont une première approche [1] pour estimer les zones potentiellement inondables par la mer. Elles sont définies comme les zones situées topographiquement sous le niveau que la mer atteint lors de conditions de tempête dites centennales (probabilité de 1/100 de se produire chaque année). Cette connaissance des zones les plus basses n’est parfois pas suffisante pour estimer correctement les zones inondables [1] mais elle reste précieuse en l’absence d’études plus fines.

Le Cerema a cartographié ces zones basses sur l’ensemble du littoral français et a évalué les enjeux situés dans ces territoires. Malgré les faibles surfaces en jeu en Bretagne comparé à d’autres façades maritimes métropolitaines, leur dégradation pourrait avoir des conséquences sur le tourisme et sur les milieux naturels.

[1] La cartographie des zones basses ne tient pas compte des obstacles pouvant empêcher le passage de l’eau (relief, structures de protection comme les digues ou les cordons naturels, etc.), ni du rapport entre la durée de pleine mer et la surface de la zone basse qui conditionne la capacité d’inondation de la totalité de la zone.

Lire notre article : Les zones basses submersibles du littoral breton concentrent des enjeux, menacés par l'élévation du niveau de la mer.

Inondations temporaires de la zone côtière.

Voir la carte des zones basses littorales en Bretagne.

La ressource en eau

En Bretagne, la ressource en eau est quasi exclusivement liée aux pluies hivernales qui permettent la recharge en eau des nappes. Si bien qu’une diminution des précipitations pourrait fragiliser les milieux aquatiques, surtout ceux situés en tête de bassin versant (en particulier les zones humides). Elle risquerait également de réduire la disponibilité en eau des sols au printemps, quand la végétation en a le plus besoin. Une intensification des pluies hivernales pourrait renforcer la vulnérabilité des secteurs faisant déjà l’objet de crues récurrentes.

Des espèces sensibles à la température

Le climat océanique tempéré de la Bretagne marque la limite sud de l’aire de répartition de certaines espèces ayant une affinité septentrionale et la limite nord pour d’autres espèces avec une affinité méridionale. Or parmi ces espèces en limite de répartition géographique, certaines sont sensibles à un changement de la température. Une hausse de cette dernière pourrait repousser les espèces septentrionales vers les zones plus froides, pendant que les autres gagneraient du terrain dans la région.

Dans le groupe des espèces bretonnes « climato-sensibles », on trouve plusieurs espèces de reptiles et de batraciens pour lesquelles la répartition est clairement liée à la température ou à l’ensoleillement par exemple. Trois d’entre elles sont menacées : la couleuvre vipérine, la couleuvre d’Esculape et la vipère péliade. C’est-à-dire qu’elles risquent de disparaître à court terme en Bretagne (liste rouge). La couleuvre verte et jaune est, quant à elle, considérée comme rare.

Quelques espèces de poissons d’eau froide présentes dans les rivières bretonnes sont connues pour leur intolérance à de faibles variations autour de leur température optimale. Citons la lamproie fluviatile, la truite de rivière, le chabot, le spirlin. S’y ajoutent trois espèces de poissons grands migrateurs : la lamproie de Planer, le saumon atlantique et la truite de mer.

Quelques mammifères, dont plusieurs chauves-souris, se distinguent également pour leurs affinités soit méridionale (petit rhinolophe, minioptère de Schreibers, etc.), soit septentrionale (sérotine bicolore, crocidure leucode, etc.). Mais, pour les chauves-souris et pour les oiseaux, si une corrélation est perceptible à l’échelle de la population française ou européenne, des études complémentaires seraient nécessaires pour préciser la situation dès lors que l’échelle territoriale se réduit.

Que retenir ?

-

Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) préconise de contenir le réchauffement mondial en deçà de 1,5°C. En Bretagne les températures moyennes ont augmenté de 0,8 à 1,2°C entre 1989 et 2018.

-

Bien qu’encore peu impactée, le changement climatique en Bretagne s’exprime d’ores et déjà par l’élévation du niveau marin et de la température moyenne.

-

Les zones basses littorales sont une première approche pour estimer les zones potentiellement inondables par la mer. Malgré les faibles surfaces en jeu en Bretagne, leur dégradation pourrait avoir des conséquences sur le tourisme et sur les milieux naturels.

-

Une diminution des précipitations, donc de la ressource en eau risquerait de réduire la disponibilité en eau des sols au printemps. Une intensification des pluies hivernales pourrait renforcer la vulnérabilité des secteurs faisant déjà l’objet de crues récurrentes.

-

Certaines espèces sont sensibles à un changement de la température. Dans le groupe des espèces bretonnes « climato-sensibles », on trouve plusieurs espèces de reptiles et de batraciens dont trois sont menacées : la couleuvre vipérine, la couleuvre d’Esculape et la vipère péliade. Quelques espèces de poissons d’eau froide : la lamproie fluviatile, la truite de rivière, le chabot, le spirlin. Quelques mammifères, dont plusieurs chauves-souris : petit rhinolophe, minioptère de Schreibers, sérotine bicolore, crocidure leucode, etc.

Contenus associés