Documentation :

- Baromètre Santé - Environnement de 2020, ORS Bretagne

- Asthme, accident vasculaire cérébral, diabète… quels impacts de la pollution de l’air ambiant sur la santé ? Et quel impact économique ? , 2025, SPF

- Rapport annuel d’activités & bilan régional de la qualité de l’air en 2024, juin 2025, Air Breizh

- Inventaire spatialisé des émissions atmosphériques, Version 6, juin 2025, Air Breizh

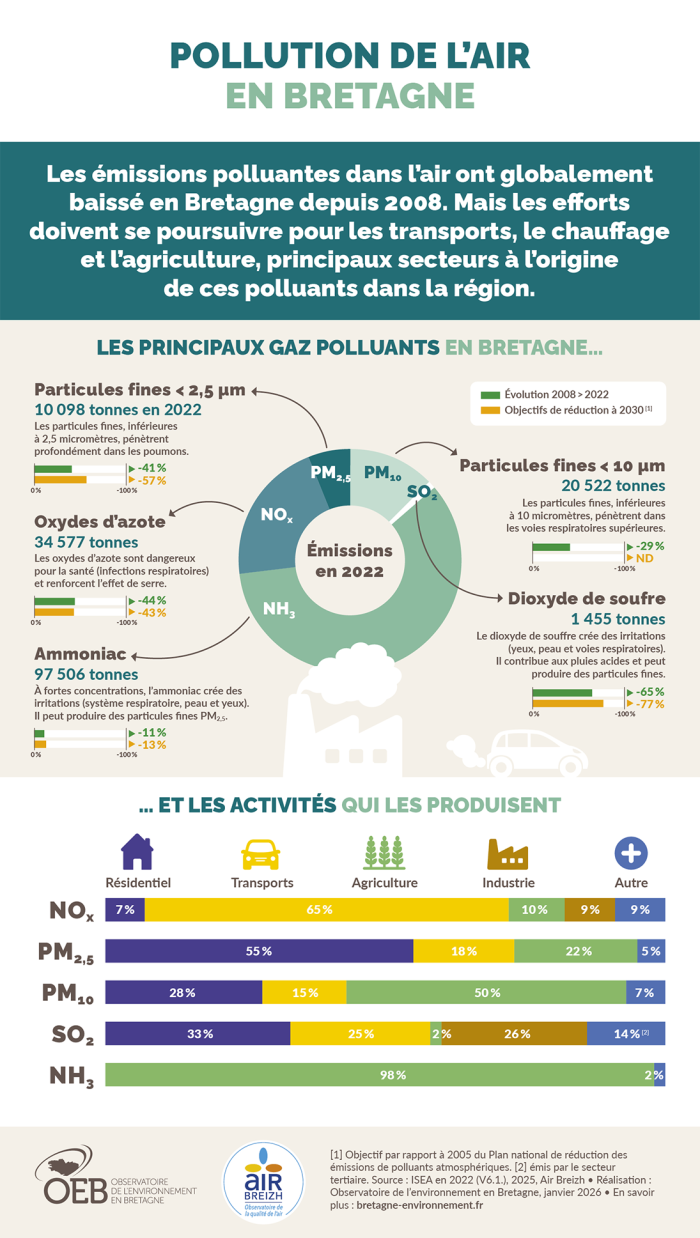

En Bretagne, la pollution de l’air vient surtout des transports, du chauffage et de l’agriculture. Les principaux polluants surveillés par la réglementation sont le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone, les particules fines (PM10 et PM2,5) et le dioxyde de soufre (SO2). Ils peuvent causer des problèmes respiratoires et cardiovasculaires. Même si la qualité de l’air s’est améliorée depuis 10 ans, certains pics de pollution restent encore fréquents pour l’ozone. Plus de 1 800 décès pourraient être évités chaque année si l’air était plus sain. Il faut donc poursuivre les efforts pour réduire la pollution et tendre vers les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Quelles sont les activités en Bretagne responsables de la pollution de l’air ? Quels impacts sur la santé ?

Deux tiers des Bretons et des Bretonnes s’estiment bien informés sur la qualité de l’air extérieur, et 40 % d’entre eux perçoivent la pollution de l'air extérieur comme un facteur de risque pour la santé, selon le baromètre Santé Environnement de 2020 de l’ORS (Observatoire régional de la santé).

La qualité de l’air extérieur reste en effet un enjeu sanitaire important : la dernière étude de Santé publique France sur le sujet estime que « la réduction de la pollution aux particules fines (PM2,5) jusqu’aux niveaux recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) permettrait d’éviter chaque année 1 800 décès en Bretagne ». En plus de ces décès prématurés, l’étude évalue les gains sanitaires pour les enfants et les adultes sur différentes pathologies liées à la pollution de l’air. Une qualité de l’air conforme aux préconisations de l’OMS dans chaque commune bretonne permettrait d’éviter chaque année, selon la maladie et le polluant considéré (PM2,5 ou NO2) : « entre 20 et 1 100 nouveaux cas de maladies respiratoires chez l’enfant ; et entre 40 et 2 100 nouveaux cas de maladies cardio-vasculaires, respiratoires ou métaboliques chez l’adulte ». Des études réalisées dans plusieurs agglomérations bretonnes précisent même localement les gains sanitaires à court et long terme si la pollution de fond en particules fines diminuait.

Panorama des principaux gaz polluants en Bretagne

- 66 % des émissions de dioxyde d’azote viennent des transports

-

Le dioxyde d’azote (NO2) est un gaz polluant qui se forme à haute température à partir de l’oxygène et de l’azote de l’air. En Bretagne, il est principalement produit par la combustion des énergies fossiles (voitures, chauffage, usines, incinérateurs, etc.).

C’est un gaz irritant pour les bronches, dangereux surtout pour les personnes asthmatiques et les enfants, car il augmente les risques d’infections respiratoires. Il contribue aussi à la formation d’ozone près du sol et à l’effet de serre.Grâce à des efforts dans l’industrie, les transports et le secteur résidentiel, les émissions de NO2 en Bretagne ont baissé de 48 % entre 2008 et 2022. Cependant, les transports (routiers, ferroviaires, maritimes, aériens) restent les principaux responsables des émissions de NO2 dans la région.

- L’ozone : le polluant réglementé le plus problématique en 2024

-

L’ozone (O3) est un polluant secondaire de l’atmosphère : il ne sort pas directement des moteurs ou des usines, mais se forme dans l’air quand certains polluants (oxydes d’azote et composés organiques volatiles) réagissent sous l’effet du soleil. En 2024, il a été le polluant le plus problématique dans la région car il a été responsable de 100 jours de qualité de l’air dégradée ou mauvaise. Et cela malgré un ensoleillement plus faible cette année-là. C’est le seul polluant dont les concentrations augmentent depuis plusieurs années.

C’est un gaz irritant : il peut aller profondément dans les poumons, provoquer des irritations des yeux et des voies respiratoires, et même avoir des effets sur le cœur. - Le chauffage domestique (surtout au bois) et l’agriculture sont les principales sources de particules fines

-

Il existe deux types principaux de particules fines :

- PM10 : de taille inférieure à 10 micromètres. En Bretagne, elles proviennent pour moitié de l'agriculture, mais aussi du chauffage et des transports. Elles restent surtout dans le nez et les voies respiratoires supérieures.

- PM2,5 : plus petites (moins de 2,5 micromètres), elles pénètrent plus profondément dans les poumons. Dans la région, elles viennent à 55 % du secteur résidentiel est s'expliquent surtout par la combustion incomplète du bois et des carburants fossiles. Dans une moindre mesure, elles sont également le résultat de réactions chimiques dans l’air liées à l’ammoniac agricole.

Malgré des efforts qui ont permis de réduire les émissions de particules fines (-50 % de PM10 et -43 % de PM2,5 entre 2008 et 2022), les secteurs résidentiels et agricoles restent les principaux responsables, surtout à cause du chauffage au bois (à l'origine de 96 % des PM2,5 émises).

- ~ 18 % de l’ammoniac gazeux en France est produit en Bretagne

-

En Bretagne, l’ammoniac gazeux (NH₃) est à 97 % d’origine agricole (engrais azotés, élevage). Sa quantité dans l’air varie selon les conditions météorologiques et les zones agricoles. Les émissions d’ammoniac ont baissé (-16 % entre 2008 et 2022). Mais elles représentent encore 18 % des émissions nationales de ce gaz polluant.

Cependant, il n’est pas toxique pour la santé dans l’air ambiant si les concentrations sont inférieures à 500 μg/m3 (exposition chronique) et n’est pas encore réglementé dans le suivi de la qualité de l’air. Mais l’Europe demande néanmoins une réduction des émissions.

L’ammoniac peut réagir avec d’autres polluants (comme les NOx ou le dioxyde de soufre) pour former des particules fines PM2,5, qui sont dangereuses pour la santé. - La combustion d'énergies fossiles à l'origine des émissions de dioxyde de soufre

-

En Bretagne, le dioxyde de soufre (SO2) est surtout émis par la combustion d’énergies fossiles (fioul, charbon, gazole, etc.) mais aussi par certaines activités industrielles. Il peut irriter les yeux, la peau et les voies respiratoires (toux, asthme, gêne respiratoire). Il contribue aussi aux pluies acides qui abîment les sols, les plantes et les bâtiments. Ce gaz est aussi un précurseur de particules fines et de sulfate d’ammonium car il peut réagir avec d’autres polluants comme les oxydes d’azote dans certaines conditions. Depuis 2014, compte tenu du faible niveau de SO2 mesuré en Bretagne, la surveillance se fait par modélisation.

Aller plus loin sur les polluants de l’air extérieur avec Air Breizh

Comment la qualité de l’air est-elle surveillée ?

La surveillance de l’air (notamment les zones et les polluants à surveiller) est fixée par la réglementation nationale (le Code de l’environnement), et évolue selon les problématiques de qualité de l’air. Dans la région, c'est Air Breizh (Association agréée de surveillance de la qualité de l'air en Bretagne) qui assure cette surveillance. L’organisme s’appuie sur un maillage de stations de mesures et des simulations pour cartographier les émissions de polluants et évaluer l’exposition de la population à la pollution de l’air.

Une dizaine de polluants sont mesurés en Bretagne (oxydes d’azote, benzène, ozone, particules fines - PM10, PM2,5 – hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux lourds, etc.). Cinq d’entre eux servent à définir l'indice ATMO de la qualité de l’air : d’une part, les particules fines, l’ozone, les dioxydes d’azote dont la surveillance est assurée par mesure continue et par modélisation ; et d’autre part le dioxyde de soufre dont la surveillance est assurée uniquement par modélisation. L'indice Atmo est un indicateur journalier national, désormais calculable à l’échelle d'une communauté de communes.

Voir les stations de mesure du réseau de surveillance Air Breizh.

Connaître l'indice de qualité de l'air du jour et les alertes pollution de son département sur le site airbreizh.asso.fr.

Qu’appelle-t-on « épisode de pollution atmosphérique » ?

Le Code de l’environnement définit un épisode de pollution comme la période pendant laquelle les concentrations dépassent les seuils fixés en valeur moyenne (journalière ou horaire) pour au moins un des quatre polluants réglementés : les particules fines PM10, l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2). Deux seuils de concentration de polluants sont définis : le seuil d’information-recommandation (IR) et le seuil d’alerte (A). Le seuil d'information et de recommandation (IR) est un niveau de concentration au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé pour les personnes sensibles. Le seuil d’alerte est un niveau de concentration qui, sur une courte durée, présente un risque pour la population dans son ensemble, et qui implique la mise en place de mesures d'urgence (restriction ou suspension d'activités).

Connaître la procédure de déclenchement d'un épisode de pollution définie par le Code de l'environnement.

La qualité de l’air en Bretagne respecte-t-elle la réglementation ?

Oui, les derniers résultats du suivi d’Air Breizh confirment que les polluants de l’air mesurés respectaient les limites fixées par la loi sur l’année. Mais, certains jours de cette année-là, l’organisme a observé des dépassements ponctuels, surtout à cause des particules fines (PM10 et PM2,5). En été, la qualité de l’air s’est aussi dégradée à cause de la concentration d’ozone, ce qui a fait monter les indices de pollution. Ces hausses sont restées cependant dans les limites autorisées sur le nombre de jours par an.

Pourquoi faut-il continuer à réduire les émissions de polluants ?

En 2021, l'OMS a redéfini ses lignes directrices relatives à la qualité de l’air. Les seuils de référence des concentrations des principaux polluants atmosphériques ont été révisés : ceux des PM, de l’ozone, du NO2 et du CO ont été abaissés, tandis que celui du SO2 a été revu à la hausse. Afin de retrouver une qualité de l’air compatible avec les préconisations de l’OMS, de nouveaux seuils réglementaires plus stricts seront appliqués à partir de 2030.

Air Breizh a analysé l’impact de cette future réglementation pour le territoire breton pour la période 2019–2024. Cette évaluation met en évidence des résultats préoccupants, avec plusieurs dépassements des valeurs limites prévues pour 2030 dans certaines agglomérations au cours des cinq dernières années. Les concentrations de NO2 à Rennes et Brest Métropole (à proximité de trafic automobile), de PM10 à Brest et Saint-Malo, ainsi que de PM2,5 à Rennes Métropole, ont excédé les seuils annuels susceptibles d’être plus fréquents à l’avenir.

Les émissions de polluants atmosphériques ont indéniablement baissé en Bretagne et la qualité de l’air respecte la réglementation en vigueur. Mais il faut poursuivre les efforts car, dans la région comme ailleurs en France, nous sommes encore loin d’atteindre les préconisations de l’OMS pour retrouver un air sain.

Lire aussi : Pollution de l’air : l’OMS révise ses seuils de référence pour les principaux polluants atmosphériques - Santé publique France

- Aller plus loin avec des données spatiales et temporelles détaillées

Que retenir ?

-

2/3 des Bretons et des Bretonnes se sentent bien informés sur la qualité de l’air. 40 % la considèrent comme un risque pour la santé.

-

Plus de 1 800 décès par an pourraient être évités dans la population bretonne avec un air de meilleure qualité.

-

Les principales sources de pollution de l'air liées aux activités humaines en Bretagne sont : les transports (NO2), le chauffage (PM2,5 et PM10) et l'agriculture (PM10, NH3). Et l'ozone a été le polluant le plus problématique en 2024 (100 jours de mauvaise qualité de l’air).

-

Air Breizh surveille la qualité de l’air avec un réseau de stations et de modélisations. 5 polluants servent à calculer l’indice ATMO (PM10, PM2,5, O3, NO2, SO2). Des épisodes de pollution peuvent survenir et déclencher des procédures d'information ou d'alerte, selon des seuils réglementaires.

-

Entre 2008 et 2022, Air Breizh a constaté une nette baisse des émissions de plusieurs polluants atmosphériques (NO2, particules fines et NH3).

-

La qualité de l’air en Bretagne respecte les seuils réglementaires annuels en vigueur mais ces seuils seront plus stricts à partir de 2030, ce qui nécessite de rester vigilant.

-

Il faut continuer à réduire les émissions pour retrouver une qualité de l’air conforme aux préconisations de l’OMS.

Contenus associés