Documentation :

- Agreste Draaf Bretagne - RA 2010

- État des lieux du bassin Loire-Bretagne. Décembre 2013 - Agence de l’eau Loire-Bretagne (2015) p. 185

- Étude sur la gestion quantitative de la ressource en eau en Bretagne - CACG, 2021

- B. Mougin et al. (2016) - SIGES Bretagne phase 2 (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines) - Amélioration du contenu existant et élaboration de contenus complémentaires. Rapport final BRGM/RP-65483-FR, 76 p.

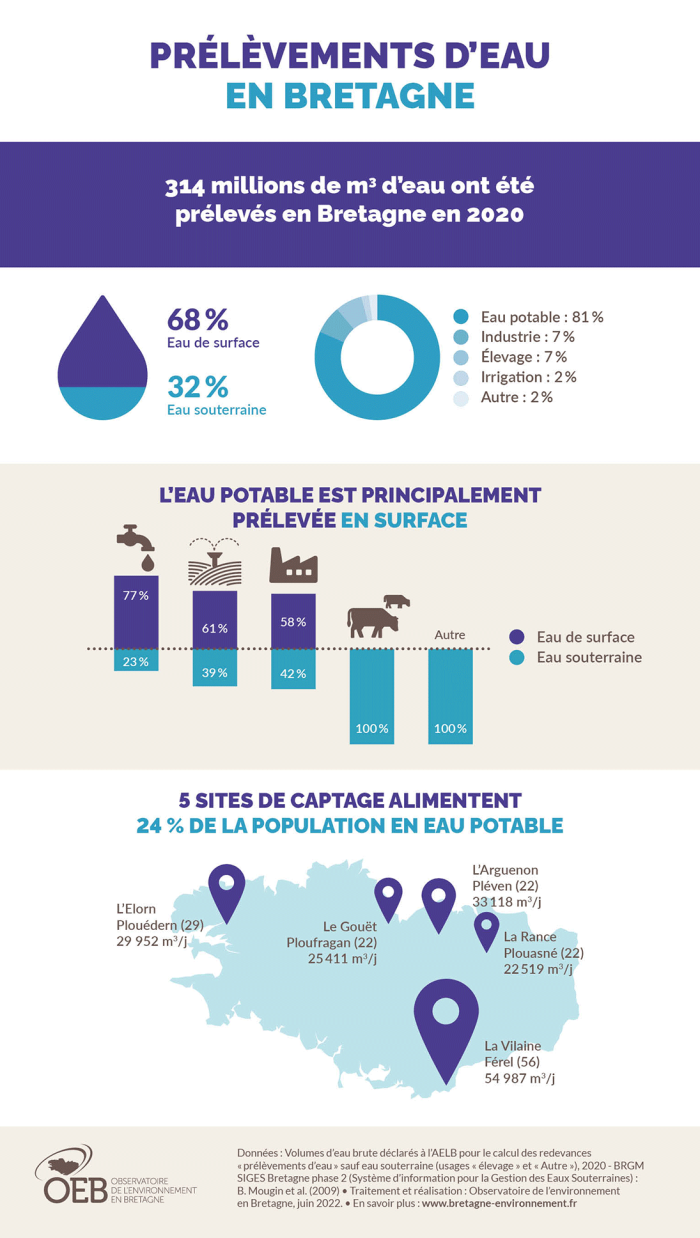

Chaque année des millions de mètres cubes d’eau brute sont pris dans les milieux naturels de la région. Ils servent à plus de 80 % à produire de l’eau potable. Parmi les prélèvements d'eau, la part de l’eau superficielle est prépondérante. Mais, selon les usages, la contribution de l’eau souterraine peut devenir importante.

Eau brute : de quoi parle-t-on ?

L’eau brute est celle présente dans les milieux naturels, en surface (rivières, plans d'eau) ou dans le sous-sol. À ne pas confondre avec l’eau potable qui a suivi un traitement dans une usine de production d’eau potable avant d’être distribuée jusqu’à nos robinets. L’eau potable est donc faite à partir d’eau brute, prise dans des zones de captage superficielles ou souterraines. Les plus importants sites de captage d’eau brute en Bretagne sont sur la Vilaine à Férel (56), la Rance à Plouasné (22), l'Arguenon à Pléven (22), le Gouët à Ploufragran (22) et l'Élorn à Plouédern (29). Ils alimentent 24 % de la population bretonne en eau potable.

D'où vient l'eau brute prélevée ?

Pour ses prélèvements d’eau brute, la Bretagne s’alimente aux deux-tiers en surface (rivières, barrages), le reste venant des eaux naturelles souterraines (forages, drains et puits). Cette eau sert à plus de 81 % à produire de l’eau potable. Les consommations d’eau par l’agriculture et l’industrie sont mineures au regard du besoin en eau potable.

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne estime la quantité d’eau brute prélevée à partir des redevances payées pour l’eau potable, dès lors que la déclaration annuelle dépasse 7 000 mètres cubes d’eau par an. Cette estimation ne tient donc pas compte des petits prélèvements et des forages des particuliers. Les prélèvements souterrains seraient ainsi sous-évalués. En corrigeant les prélèvements de cette partie sous-estimée, le BRGM considère qu’en 2009, au moins 100 millions de mètres cubes d’eau souterraine ont été pris dans le milieu naturel, soit 38 % des volumes prélevés.

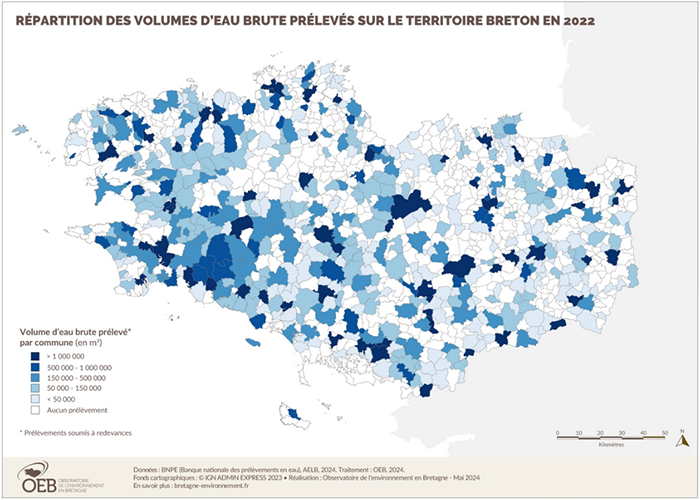

Pour connaître le détail des prélèvements d'eau brute par usage et par origine par EPCI ou par commune, consulter le tableau de bord Prélèvements d'eau brute soumis à redevances en Bretagne : analyse de l'évolution annuelle depuis 1999

Les prélèvements d'eau ont-ils évolué ces dernières années ?

Oui, depuis 1999, les prélèvements d'eau ont augmenté de 7 % tous usages confondus. Et l'évolution la plus forte concerne les agriculteurs (+ 18 %) pour des besoins pour l'irrigation se sont accru.

L’évolution démographique en Bretagne crée une pression grandissante sur la ressource en eau pour les grandes aires urbaines et en zone littorale, particulièrement en période estivale. Certains secteurs, comme Saint-Malo et Châteaulin, deviennent très sensibles sur l’approvisionnement en période estivale.

A quoi sert l'eau brute en Bretagne ?

Pour répondre aux besoins des Bretons et des Bretonnes, il faut ponctionner dans les milieux naturels environ 3 % de la ressource en eau disponible dans la région. Cette ressource fluctue parfois grandement au fil des saisons ou d’une année sur l’autre. Les pluies efficaces - c’est-à-dire celles qui alimentent les cours d’eau et rechargent les nappes souterraines après évapotranspiration - fournissent près de 10 milliards de mètres cubes d’eau par an.

La majorité de l’eau prélevée est restituée au milieu naturel après épuration, hormis pour l’irrigation où l’eau est consommée à 100 % par les plantes. Les enjeux de l’alimentation en eau potable (outre le maintien de sa qualité) concernent surtout sa disponibilité tout au long de l’année.

En période estivale, les besoins en eau potable sont plus grands dans les zones touristiques et dans les zones agricoles car c’est la période de l’année pendant laquelle les cultures et le bétail ont le plus besoin d’eau (le cheptel en Bretagne dépasse les 100 millions de têtes de bétail). Pendant les épisodes de tension sur la ressource en eau, certaines exploitations se reportent sur le réseau d’eau potable quand les forages ne sont plus suffisants. Ce report augmente de façon notable la demande en eau potable faisant craindre des difficultés d’approvisionnement pour les réseaux qui n’ont pas été dimensionnés pour ces besoins.

Quels sont les inconvénients des retenues d'eau ?

Une part importante de l’eau prélevée en surface provient de retenues qui, de juin à septembre, subissent une évaporation naturelle estimée à 0,5 l/s/ha, réduisant de ce fait notablement la ressource disponible. En moyenne de 2015 à 2017, la part perdue en raison de l’évaporation naturelle des plans d’eau, tous usages confondus, a été estimée à 27 % du total d’eau brute prélevée. C’est l’équivalent de la moitié de la quantité d’eau brute nécessaire pour produire l’eau potable consommée en Bretagne.

Cette perte peut créer des situations critiques pour la ressource en eau de certains territoires bretons en période d’étiage et nécessite d’aller chercher l’eau où elle se trouve. C’est le cas du bassin de la Vilaine où l’évaporation des plans d’eau peut représenter jusqu’à 48 % du total d’eau prélevée. Cette perte n’est plus « compensée » par la restitution de l’eau issue des rejets des stations d’épuration des eaux usées et ce alors que le bassin versant est importateur d’eau potable prélevée dans les autres départements.

Au-delà de l’augmentation du risque d’assèchement du cours d’eau en période estivale liée au volume d’eau prélevé, les retenues d’eau potable altèrent les habitats aquatiques en créant une augmentation de la température de l’eau, un ennoiement des habitats de reproduction et la création de barrières successives faisant obstacle à la continuité écologique des cours d’eau.

- Aller plus loin avec des données spatiales et temporelles détaillées

-

Consulter et télécharger nos cartes au format PDF de la collection cartographique Prélèvements d'eau brute soumis à redevances en Bretagne

Consulter et télécharger nos cartes au format PDF de la collection cartographique Prélèvements d'eau brute soumis à redevances en Bretagne Manipuler les données du tableau de bord Prélèvements d'eau brute soumis à redevances en Bretagne. Il est possible à différentes échelles territoriales (régionale, départementale, EPCI, commune, etc.) d'afficher la répartition et l'évolution des prélèvements d'eau brute par usage (potable, industries, irrigation) et par origine (surface/souterraine), l'évolution par type d'usage en pourcentage par rapport à 1999 pour tous les usages, l'eau potable, l'industrie et l'irrigation, ainsi que la répartition des prélèvements avec le détail des volumes d'eau brute prélevés par ouvrage.

Manipuler les données du tableau de bord Prélèvements d'eau brute soumis à redevances en Bretagne. Il est possible à différentes échelles territoriales (régionale, départementale, EPCI, commune, etc.) d'afficher la répartition et l'évolution des prélèvements d'eau brute par usage (potable, industries, irrigation) et par origine (surface/souterraine), l'évolution par type d'usage en pourcentage par rapport à 1999 pour tous les usages, l'eau potable, l'industrie et l'irrigation, ainsi que la répartition des prélèvements avec le détail des volumes d'eau brute prélevés par ouvrage. Télécharger nos données ouvertes sur les prélèvements d'eau brute en Bretagne

Télécharger nos données ouvertes sur les prélèvements d'eau brute en Bretagne

Que retenir ?

-

L’eau prélevée dans les milieux naturels est appelée « eau brute ».

-

En Bretagne, cette eau brute proviendrait aux deux tiers de la surface et pour un tiers du sous-sol mais les connaissances sur l’origine et les quantités d’eau prélevées sont incomplètes.

-

Cette eau brute sert à plus de 80 % à la production d’eau potable, et dans une moindre mesure à l’agriculture et l’industrie.

-

L’enjeu pour la région est de maintenir la disponibilité en eau potable tout au long de l’année, y compris pendant les périodes de tensions sur la ressource pendant lesquelles des usages peuvent se concurrencer.

-

5 sites de captage d’eau brute alimentent près d’un quart de la population bretonne en eau potable. Mais les retenues d’eau peuvent perdre une part importante de l’eau qu’elles stockent par évaporation.

Contenus associés