Données :

Surface cumulée des têtes de bassin versant : Extrapolation de l'OEB sur la base des travaux du comité de pilotage de la CLE du Sage Vilaine du 4 octobre 2018 - Démarche sur les têtes de bassin versant : état d’avancement et propositions de suites à donner. (2018) p.3.

Documentation :

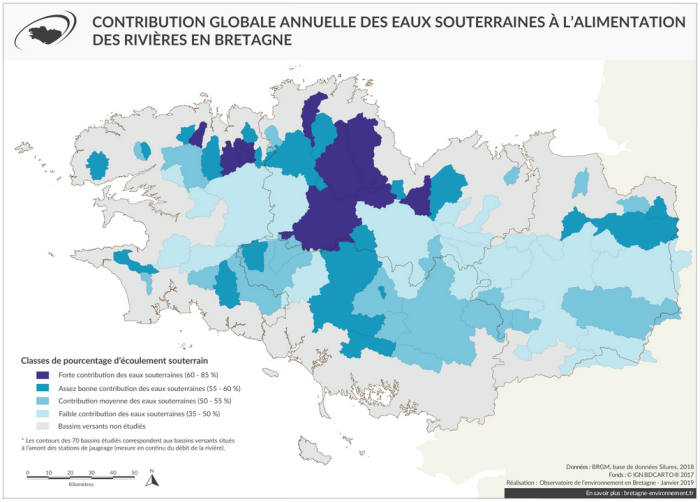

B. MOUGIN et al. (2008) - SILURES Bretagne - Rapport final - Année 5 - BRGM/RP-56457-FR. Les eaux souterraines considérées sont celles sont les plus proches de la surface (s’écoulant dans les altérites) et celles qui circulent plus profondément dans le milieu fissuré.

Les milieux humides superficiels, par leur fonctionnement naturel, ont un rôle clef sur la qualité et la quantité de la ressource en eau en Bretagne. Les eaux souterraines, grâce à leur bonne répartition dans la région, alimentent en partie les cours d’eau et offrent des réserves partiellement exploitées.

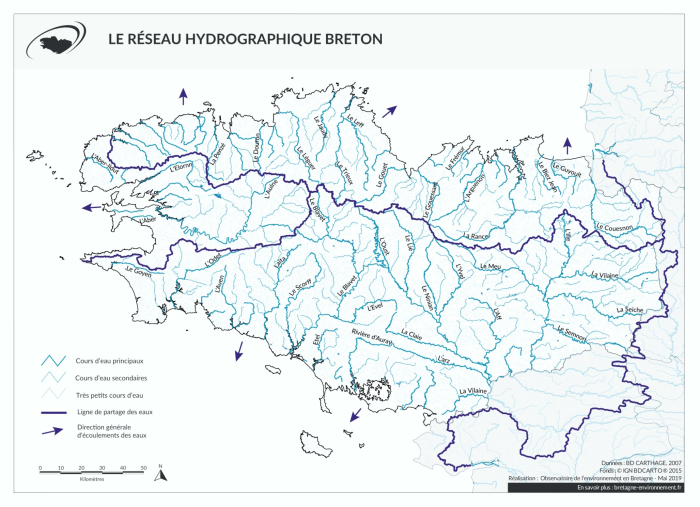

Que sait-on du réseau hydrographique breton ?

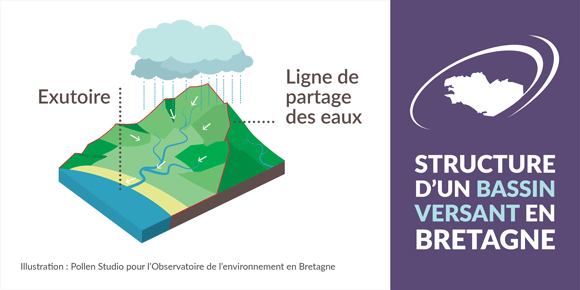

Pour décrire et suivre le parcours de l’eau issue des pluies efficaces, on utilise la notion de bassin versant. Il s’agit d’un territoire délimité par une ligne de partage des eaux, alimenté par ruissellement et par infiltration. À l’intérieur d’un bassin versant, toutes les eaux reçues suivent, du fait du relief, une pente naturelle et se concentrent vers un même point de sortie appelé exutoire.

Ce sont des pluies qui alimentent les cours d’eau et rechargent les nappes souterraines après évapotranspiration. Elles s’élèvent à près de 10 milliards de mètres cubes d’eau par an.

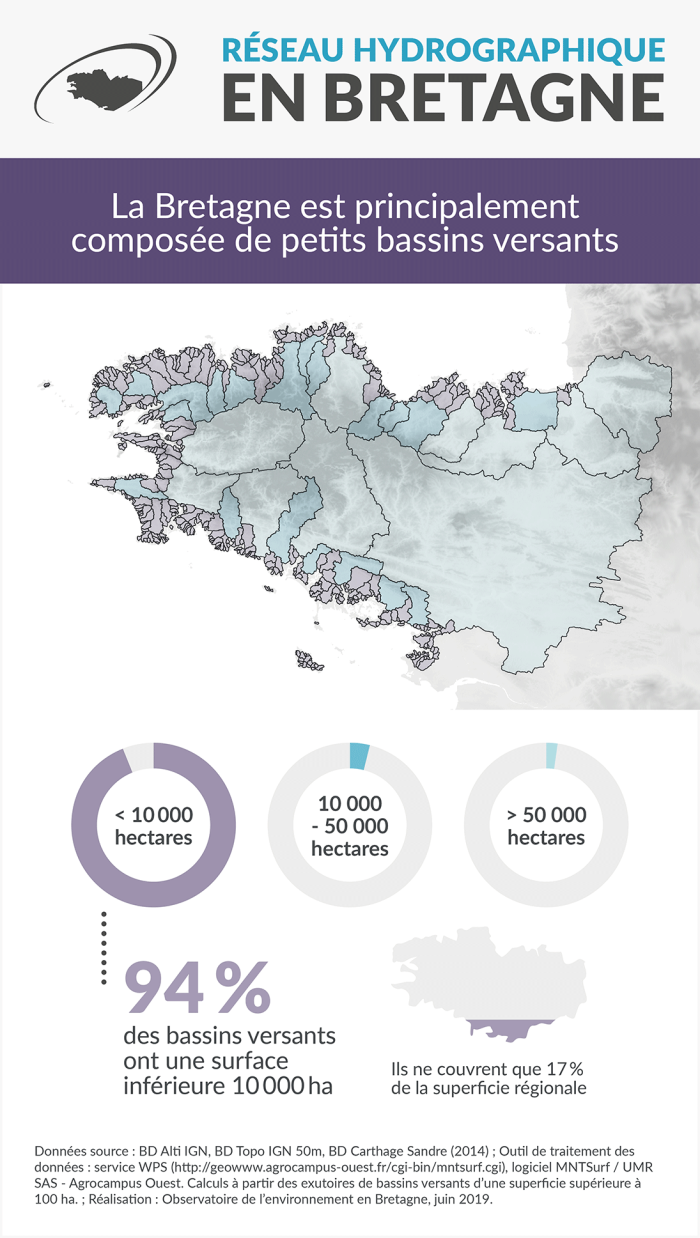

En Bretagne, on compte plus de 500 bassins versants dont l’exutoire débouche à la mer. Hormis quelques-uns qui dépassent 50 000 ha, le réseau hydrographique de la région comporte surtout de très nombreux petits bassins versants. Mis bout à bout, les cours d’eau s’étirent sur un linéaire total d’environ 30 000 km. Ce réseau hydrographique forme un chevelu de cours d’eau dense et très ramifié. Cela se traduit par un nombre important de très petits cours d’eau, formant les têtes de bassin versant et dont la surface cumulée couvrirait près de 70 % de la Bretagne.

« Ces têtes de bassin versant sont des lieux essentiels et sensibles pour le cycle de l’eau et la résilience des milieux aquatiques. Ils lissent les variations des niveaux d’eau, en particulier les phénomènes extrêmes (crues et étiages). Ce sont des zones de reproduction par exemple pour la truite, l’écrevisse à pied blanc, la moule perlière ou la lamproie de Planer, et de refuges pour une faune aquatique diversifiée. Les têtes de bassin versant sont aussi la porte d’entrée de la matière organique naturelle (feuilles mortes, branches, etc.) et des substances chimiques polluantes dans les cours d’eau. » (Thibaut Vigneron, chef du service Connaissance à la direction régionale Bretagne de l'OFB)

« La résilience est la capacité d’un système à revenir à son état initial après avoir été perturbé. » (Source : Ressources de géographie pour les enseignants, Géoconfluences) ; L'étiage caractérise une « période de plus basses eaux des cours d'eau et des nappes souterraines (généralement l'été pour les régimes pluviaux). » (Source : Glossaire Eau, milieux marins & biodiversité).

Pourquoi ces caractéristiques hydrographiques rendent la Bretagne plus vulnérable aux pollutions de l'eau ?

Le réseau hydrographique breton est formé de quelques grands bassins versants (dépassant 50 000 ha) - le plus grand étant celui de la Vilaine à l'est de la région - mais surtout de très nombreux petits bassins versants. À l’ouest, les rivières incisent profondément les reliefs dans des paysages bocagers et de plateaux avant de rejoindre rapidement la mer. Le littoral est bordé de plusieurs centaines de très petits bassins versants.

Ces caractéristiques ont des conséquences majeures sur la ressource en eau de la région. Dans les milieux aquatiques, les êtres vivants interagissent avec les matériaux et les éléments chimiques dissous tout le long du cours d’eau jusqu’à la mer car ce sont des écosystèmes complexes et non de simples tuyaux. Ces interactions permettent de recycler des éléments chimiques comme le carbone, l’azote, le phosphore par exemple. Le pouvoir auto-épurateur naturel des milieux aquatiques est d’autant plus limité que le temps de séjour de l’eau est court entre la source de pollution et l’exutoire (c’est le cas dans les petites bassins versants). Par conséquent, la pollution des eaux côtières est diffuse sur l’ensemble du littoral breton puisqu’elle provient d’une multiplicité d’exutoires débouchant sur des petites baies ou criques.

Pourquoi, en Bretagne plus qu'ailleurs, les cours d'eau jouent-ils un rôle clef sur la ressource en eau ?

Pour évaluer l’étendue de la ressource en eau et sa disponibilité, il faut savoir où est l’eau et comment elle circule. En Bretagne, une bonne part se trouve en surface ce qui confère aux cours d’eau un rôle fondamental dans la distribution de la ressource en eau. De l’amont à l’aval, entre le discret, voire intermittent ruisseau, et l’estuaire qui débouche à la mer, la rivière se déploie en longueur et en largeur au sein d’un bassin versant. Des liens temporaires ou permanents se tissent avec des zones humides plus ou moins attenantes. L'emprise humaine, et donc le degré d'artificialisation du cours d'eau, détermine fortement sa morphologie, son débit, sa qualité chimique et écologique.

Pourquoi un cours d'eau en bon état est un cours d'eau toujours en mouvement ? Et quels sont les implications pour l'environnement ?

Un cours d’eau fonctionnel et en bon état évolue, dans le temps et dans l’espace, à la faveur du relief et du climat du bassin versant sur lequel il circule jusqu’à son exutoire. Un équilibre dynamique s’établit entre le débit de l’eau, le débit des matériaux transportés, leur taille, les phénomènes d’érosion, de transport et de dépôts. L’ensemble conditionne l’évolution morphologique du cours d’eau c’est-à-dire sa pente, sa sinuosité, l’alternance des types d’écoulement, sa largeur, la connexion avec ses annexes hydrauliques (bras morts, mares, marais inondés, etc.). Si le lit mineur est la zone d’écoulement principale d’un cours d’eau, son lit majeur en tant que zone d’expansion de crue constitue son espace de liberté. Ces processus dits hydro-morphologiques remodèlent en permanence le cours d’eau au fil des saisons de façon plus ou moins importante en fonction de son énergie. Ils garantissent la continuité entre l’amont et l’aval, le lit mineur et le lit majeur ; et, par conséquent, la circulation de l’eau, des sédiments et des espèces animales, essentielle au bon fonctionnement du système.

Les activités humaines (urbaines, agricoles, industrielles) interagissent avec le fonctionnement naturel des cours d’eau, et ce à plusieurs échelles : le bassin versant, le lit majeur et le lit mineur. Elles peuvent provoquer des dysfonctionnements hydro-morphologiques qui contribuent à la dégradation de la qualité de la ressource en eau et des milieux naturels, et à la chute de la biodiversité.

Crédit photo : Caroline Le Calvez | La végétation en bordure de cours d'eau (ripisylve) intervient dans la protection physique du cours d'eau, sa qualité chimique et biologique.

En période de crue, le débordement de l’eau dans le lit majeur permet de recharger les nappes souterraines d’accompagnement (nappes alluviales) et les zones humides adjacentes, qui contribuent en retour à des débits d’étiage plus soutenus vers l’aval en période sèche. Lorsque le cours d’eau peut déborder dans son lit majeur, cela limite les pics de crues en aval à l’origine des inondations notamment dans les zones urbanisées. Des zones de reproduction pour la faune aquatique (frayères) apparaissent, les boisements alluviaux constitués d’espèces des milieux humides se développent. Ces milieux connexes rendent de nombreux services car ils participent à l’écrêtage des crues, le stockage de l’eau et la capacité d’auto-épuration du milieu naturel et limitent l’érosion de berges. Ils sont à l’origine d’une mosaïque d’habitats propices à une biodiversité de qualité et sont une source essentielle de nourriture pour les organismes aquatiques (feuilles, débris végétaux, micro-organismes, etc.). Une multitude d’espèces végétales et animales dépendent de la richesse et de la complémentarité de ces habitats pour accomplir leur cycle biologique.

Les cours d’eau fonctionnels participent également au recyclage de la matière. Une partie des éléments nutritifs et des polluants reçus sont piégés dans les sédiments et sont intégrés, par le biais des organismes vivants, dans la chaîne alimentaire. L’azote et le phosphore par exemple sont des éléments nutritifs indispensables pour les végétaux aquatiques, situés à la base de la chaîne alimentaire.

Pourquoi les zones humides ont-elles un rôle si important dans le cycle de l'eau en Bretagne ?

Elles ont un rôle fondamental dans le cycle de l’eau, tant pour la qualité que la quantité. En Bretagne, elles sont quasiment toutes connectées à des eaux souterraines. Ce sont également des milieux naturels très importants pour la biodiversité. L’abondance de l’eau et des matières nutritives en font des écosystèmes parmi les plus productifs.

Elles recouvrent une diversité de milieux plus ou moins gorgés d’eau douce, saumâtre ou salée qui se développent sur des sols saturés en eau et des formations géologiques plus ou moins perméables. L’eau y est courante ou stagnante, présente de façon permanente ou temporaire. Les zones humides regroupent notamment les marais, tourbières, prairies humides et les mares, les vasières littorales, les prés salés et les milieux humides arrières-dunaires. Depuis 2012, le Forum des Marais Atlantiques recense les connaissances sur les zones humides en Bretagne, en lien avec des collectivités et des organismes, gestionnaires de l’eau. L’inventaire des zones humides a été fait pour 90 % de la région. Au total, il a permis de cartographier plus 176 000 hectares de zones humides, ce qui représente plus de 8 % de la superficie prospectée.

Source : Réseau partenarial des données sur les zones humides.

Où est stockée l'eau dans le sous-sol breton ?

Du fait de la nature du sous-sol breton, l’eau souterraine est distribuée en de nombreux petits réservoirs (qu’on appelle aquifères) disséminés sur l’ensemble de la région. Un aquifère est un réservoir souterrain capable d’emmagasiner des volumes plus ou moins importants d’eau issue des pluies infiltrées. L’eau s’écoule dans l’aquifère jusqu’à ses exutoires naturels, les rivières et la mer.

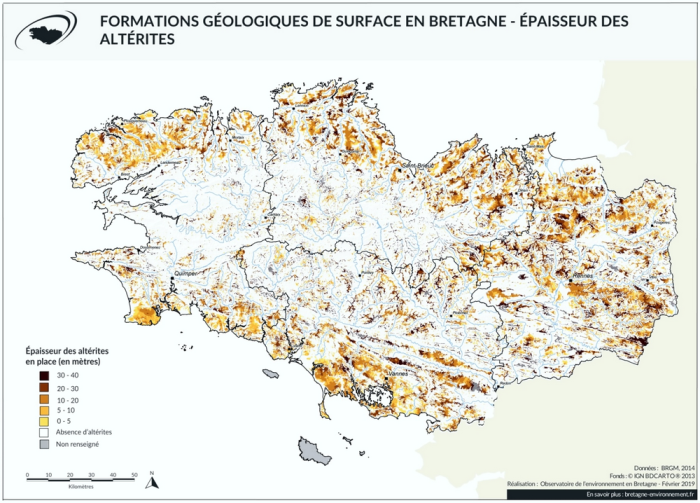

Les géologues distinguent trois types de réservoirs en Bretagne : des aquifères de socle, des aquifères de roches sédimentaires et des aquifères alluviaux. Les aquifères de socle, de nature granitique ou schisteuse sont les plus nombreux. Dans des roches dures et anciennes, ils forment un réseau de petits systèmes connectés entre eux. Ces aquifères de socle sont constitués de deux couches superposées, et en contact permanent. Celle qui est proche de la surface, correspond à une sorte d’épiderme du sous-sol (c’est la couche des altérites) et est composée de roches meubles capables de stocker l’eau infiltrée (arènes granitiques, argiles d’altération, etc.). Bien qu’elle puisse atteindre 30 à 40 mètres d’épaisseur localement, elle est souvent peu épaisse voire même absente dans certains secteurs bretons. La couche, située en profondeur est fissurée si bien que l’eau y est stockée mais peut aussi y circuler. Ces écoulements d’eau permettent la vidange progressive des réservoirs souterrains vers les rivières.

Au sein des aquifères de socle, on trouve parfois des petits aquifères de roches sédimentaires datant du Tertiaire (Rennes, Chartres de Bretagne, Le Quiou), limités spatialement et constitués de sables, coquillages et calcaires. Ces aquifères de tailles réduites sont fortement exploités pour la production d’eau potable, parce qu’ils sont plus perméables que les aquifères de socle. Enfin, les aquifères alluviaux sont des graviers et des sables intercalés dans des limons fins. Limités spatialement et vulnérables aux pollutions de surface, ils offrent néanmoins localement de bons débits quand ils sont suffisamment étendus (alluvions de la Vilaine et de l’Oust).

En savoir plus sur les aquifères bretons avec le Système d’information pour la gestion des eaux souterraines (Siges) Bretagne.

Des nappes d'eau... pas toujours souterraines

« Les sources et les rivières sont des lieux où les nappes souterraines peuvent affleurer à la surface du sol. Des remontées de nappes expliquent par exemple certaines inondations qui surviennent plusieurs jours après un fort épisode pluvieux, en raison de l’inertie du milieu souterrain. Ces inondations peuvent durer plusieurs jours voire plusieurs semaines, et ne sont pas toujours situées à proximité des cours d’eau. La remontée des nappes fragilise la qualité des eaux souterraines car elles se trouvent exposées aux pollutions de surface et, comme l’eau transite bien plus lentement dans le sous-sol et qu’il n’y a pas de possibilité de « chasse d’eau » des nappes souterraines, les polluants peuvent persister plus longtemps que dans les eaux superficielles. » (Flora Lucassou, hydrogéologue au BRGM)

D'où vient l'eau des rivières ?

L’eau des rivières provient des précipitations efficaces via le ruissellement. Néanmoins, l’eau souterraine contribue à hauteur de 35 % à 85 % au débit annuel moyen des cours d’eau bretons. Cette alimentation se fait grâce à l’interconnexion entre les nappes souterraines, le lit mineur et le lit majeur des cours d’eau ainsi qu’avec leurs zones humides annexes. La part de cette contribution fluctue au gré des saisons et dépend notamment des formations géologiques présentes dans le sous-sol du bassin versant.

Quand les précipitations sont au plus bas niveau, généralement de juin à septembre, les nappes souterraines soutiennent les débits des cours d’eau en étiage voire fournissent 100 % de l’eau de certaines rivières. À l’inverse, lorsque les précipitations sont abondantes, les aquifères pleins et les zones humides gorgées d’eau, seule la capacité de l’eau à s’épandre dans le lit majeur ou à ruisseler sur les surfaces du bassin versant, avant d’être drainée par les cours d’eau, permet de réduire l’ampleur d’une crue.

Que retenir ?

-

En Bretagne, une bonne part de l’eau se trouve en surface, ce qui explique l’importance du rôle des cours d’eau dans la distribution de la ressource en eau sur le territoire breton.

-

De manière générale, un cours d’eau qui fonctionne bien évolue sans arrêt dans le temps et l’espace. Il est connecté à des zones humides et à des nappes souterraines. Ce fonctionnement naturel optimise le stockage de l’eau (zones humides et réservoirs souterrains) ce qui limite les pics de crues en aval. En retour, zones humides et nappes souterraines soutiennent les débits des cours d’eau quand la pluviométrie baisse.

-

En Bretagne, les zones humides sont quasiment toutes connectées à des eaux souterraines. Ce sont également des milieux naturels très importants pour la biodiversité (écosystèmes parmi les plus productifs).

-

Les géologues distinguent trois types de réservoirs d’eau souterraine en Bretagne : des aquifères de socle (roches dures anciennes), de roches sédimentaires et alluviaux. Selon les zones géographiques, l’eau souterraine contribue à hauteur de 35 % à 85 % au débit annuel moyen des cours d’eau bretons.

-

Le niveau des nappes d’eau souterraines peut affleurer à la surface du sol ce qui crée un risque d’exposition aux polluants présents en surface et peut provoquer des inondations, plusieurs jours après les épisodes pluvieux.

-

Ce sont les relations entre les cours d’eau, les zones humides et l’eau des nappes profondes qui rythment la disponibilité de l’eau pour les milieux naturels et les activités humaines.

Contenus associés