Documentation

- Règlement (CE) No 1107/2009.

- Directive 98/8/CE.

- Liste des types de produits faisant partie des biocides présentée dans l'annexe V du règlement européen N° 528/2012.

- Étude « Antifouling et environnement, où en sommes-nous ? » réalisée par Finistère 360°, avril 2019.

- Expertise scientifique collective Inra / Cemagref, 2005.

Les pesticides regroupent des substances naturelles ou de synthèse, destinées à éliminer des organismes jugés nuisibles. Utilisés en agriculture, dans l’entretien des espaces, les usages domestiques ou maritimes (antifouling), ils servent à protéger les cultures, améliorer les rendements et désinfecter. En Bretagne, l’agriculture concentre l’essentiel des ventes, qui restent globalement stables depuis 2015, avec une forte part de substances dangereuses, dont le glyphosate. Des alternatives existent, comme le biocontrôle. L’eau, très surveillée, est contaminée sur presque tout le territoire, essentiellement par des herbicides (glyphosate, prosulfocarbe) : rivières et nappes contiennent souvent plusieurs pesticides, parfois interdits depuis longtemps comme l’atrazine, en raison de leur persistance dans l’environnement.

Qu’est-ce qu’un pesticide et à quoi servent-ils ?

Un pesticide désigne une variété de substances utilisées seules ou en mélange pour éliminer, contrôler ou repousser des organismes vivants considérés comme nuisibles : insectes, plantes, champignons, bactéries ou certains animaux. Le mot vient du latin pestis (« fléau ») et caedere (« tuer »). Les pesticides sont soit des substances artificielles issues de la pétrochimie, soit des substances présentes naturellement dans la nature (d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale). Les pesticides dits « de synthèse » ne sont pas seulement des substances issues de la pétrochimie, mais regroupent l’ensemble des substances synthétisées en laboratoire ou usines, qu’elles soient naturelles ou artificielles.

Certains, appelés « produits phytosanitaires », sont utilisés pour protéger les plantes cultivées ou désherber, lutter contre les maladies et les ravageurs que ce soit en agriculture ou non.

Les produits biocides servent à désinfecter ou éliminer des organismes indésirables dans la vie quotidienne ou l’industrie. Leur usage s’est largement banalisé. On les trouve dans des désinfectants, des produits anti-moustiques ou anti-poux, des antiparasitaires pour animaux et des traitements du bois ou peintures anti-moisissures.

En Bretagne, les activités maritimes comme la pêche et la plaisance sont particulièrement pratiquées. Cela occasionne un usage massif de peintures antisalissures (ou « antifouling ») destinées à empêcher les organismes aquatiques de se fixer sur la coque des bateaux. Ces peintures contiennent dans 90 % des cas des produits biocides. Ces peintures contiennent très souvent des biocides.

Ces peintures sont également utilisées pour les installations immergées comme des hydroliennes.

©Laurent Mignaux - Terra | Le traitement phytosanitaire des cultures est le type d’usage de pesticide le plus important.

Pourquoi les agriculteurs utilisent-ils des pesticides ?

Pour augmenter les rendements, garantir une qualité suffisante des produits, protéger les cultures contre les maladies et les ravageurs. Ils visent les organismes nuisibles (animaux, végétaux, bactéries, virus, etc.) et les plantes adventices (végétaux ou parties de végétaux jugés indésirables et entrant en compétition avec les plantes cultivées pour la lumière et la nutrition minérale). Ils peuvent être utilisés de manière préventive, pour éviter l’apparition de maladies ; de manière curative, pour traiter un problème déjà présent.

Leur usage dépend des pratiques (systèmes de culture plus ou moins spécialisés et intensifs), des conditions météorologiques qui favorisent plus ou moins le développement des bioagresseurs, et l’état sanitaire des parcelles.

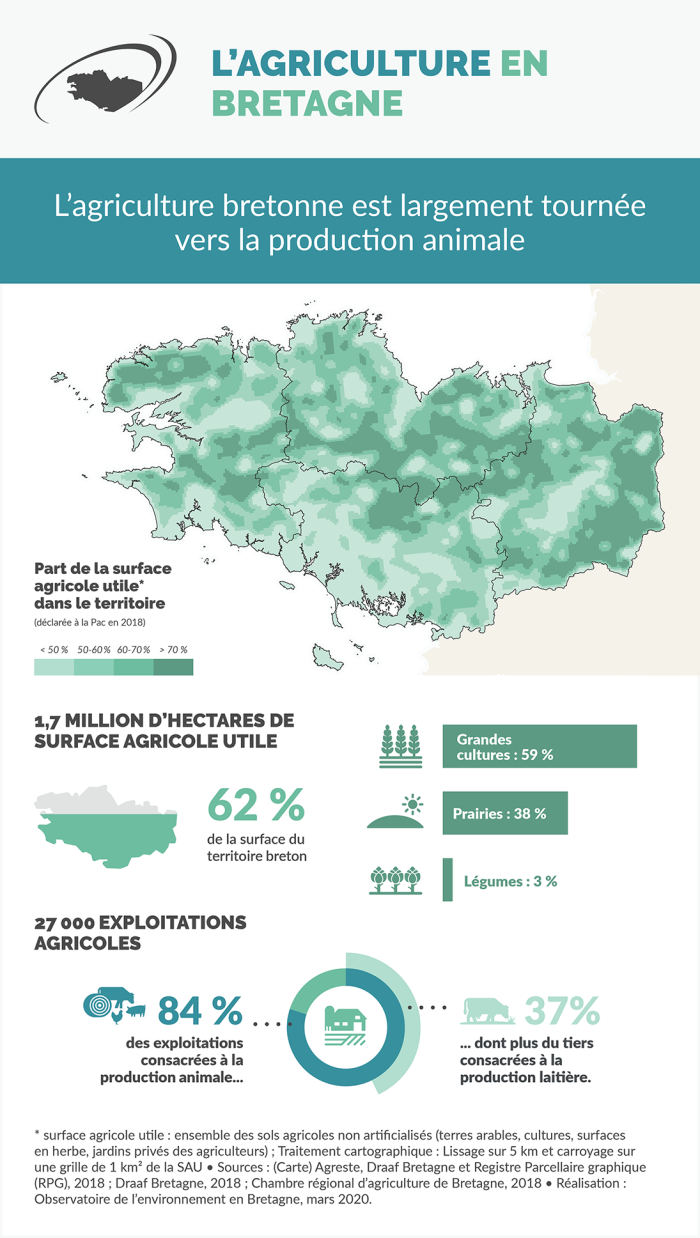

Parce que la surface agricole bretonne est importante et que plus de la moitié est tournée vers les grandes cultures, l’activité agricole consomme une très large quantité des produits phytosanitaires vendus dans la région.

L’entretien des espaces publics et des jardins privés

La loi Labbé interdit depuis 2017 aux collectivités d’utiliser des pesticides chimiques de synthèse pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades plus de 300 ha en Bretagne. Depuis le 1er janvier 2019, cette interdiction s’est étendue aux jardiniers amateurs mais ne concerne pas les paysagistes professionnels. Les 1 439 cimetières et 12 829 équipements sportifs bretons sans accès libre au public sont les seuls espaces pouvant encore faire l’objet de traitements phytosanitaires chimiques de synthèse.

La direction interdépartementale des routes, qui gère 3 660 hectares de dépendances routières, a mis en place depuis plusieurs années une politique d'entretien raisonné de ces espaces. Elle repose sur des techniques, mécanisées ou non, de coupe ou d'élimination des végétaux sans utilisation de produits phytosanitaires, ainsi que les aménagements visant à éviter leur emploi ultérieur, tels que l'imperméabilisation des zones difficiles d'accès comme les terre-pleins centraux des routes à chaussées séparées. Les produits phytosanitaires chimiques de synthèse ne sont ainsi pratiquement plus utilisés pour l'entretien de ses dépendances routières aujourd'hui.

Des solutions alternatives sont également expérimentées pour le désherbage du réseau ferroviaire, indispensable pour des raisons de sécurité et qui implique aujourd’hui un usage massif de produits phytosanitaires.

© Laurent Mignaux (TERRA - MTES) | Une politique d'entretien raisonné des dépendances routières est à l’œuvre depuis plusieurs années.

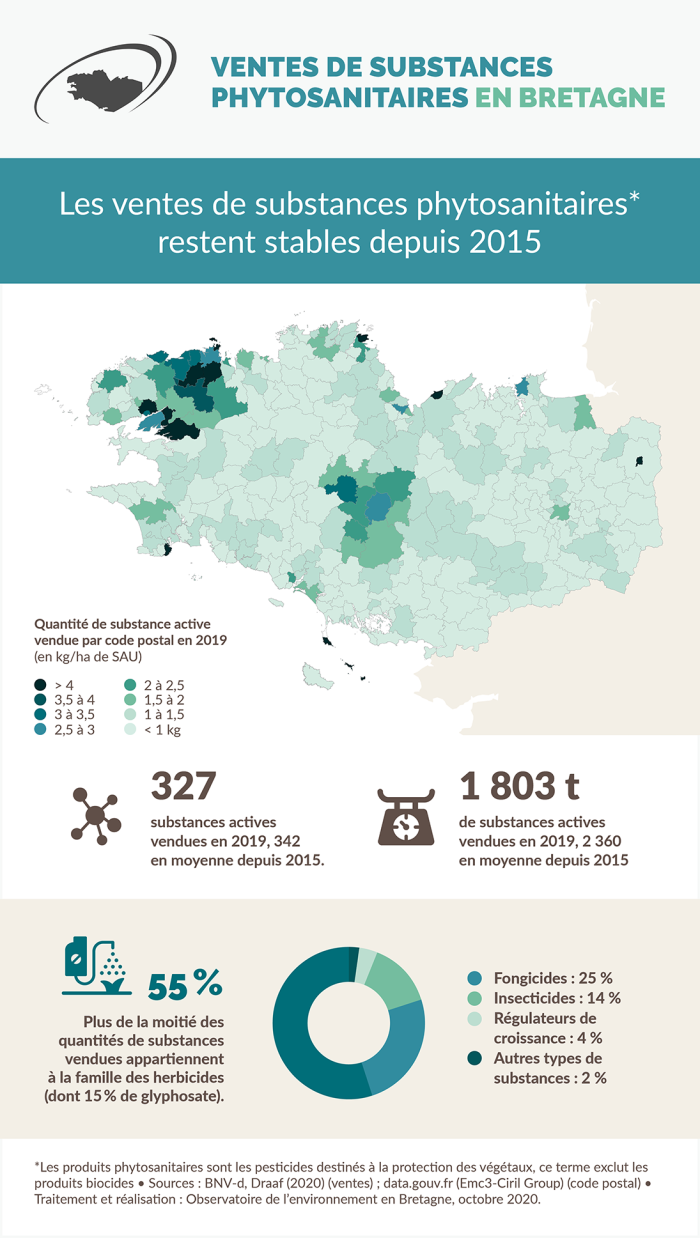

Quels pesticides sont vendus en Bretagne ?

La France est, après l'Espagne, le deuxième consommateur européen de produits phytosanitaires, dont 80 % sont utilisés en agriculture. Le nombre et les quantités de produits ou de substances vendus en Bretagne n'ont pas diminué significativement depuis 2015. De nombreuses références, ayant chacune des parts de marché réduites, sont commercialisées pour des usages similaires. Afin de réduire la consommation en phytosanitaires, il ne suffirait donc pas de cibler un produit en particulier, mais bien une multitude de produits, ce qui rend la tâche particulièrement difficile.

Un produit pesticide est constitué d’une ou plusieurs substances actives, associées à d’autres substances qui renforcent son action et facilitent son application. Sur la base de la composition des produits phytosanitaires, les quantités de produits vendus sont converties en quantités de substances actives vendues seules. Que ce soit en nombre ou en quantité de substances, les ventes restent stables en moyenne depuis 2015, une baisse observée en 2019 ne compensant pas le rebond de l’année précédente. Les données des ventes au code postal permettent de visualiser la répartition des quantités rapportées à la surface agricole utile (SAU) du territoire concerné. Elles font ressortir les zones légumières, plus grandes consommatrices de ces produits.

Le glyphosate, désherbant utilisé également en zone non agricole jusqu’au 1er janvier 2019 (loi Labbé), représente à lui seul 15 % des quantités de substances actives vendues en 2019.

Depuis 2015, 51 % des substances actives vendues sont classées dangereuses pour l’environnement et 21 % sont particulièrement toxiques pour l’Homme.

Les informations sur les ventes de produits phytosanitaires (excluant donc les biocides) sont recensées dans la banque nationale de données des ventes des distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-d), sous l’égide du ministère de l’Écologie. Même s’ils peuvent être utilisés en milieu urbain ou pour des usages spécifiques (désherbage des voiries ou entretien des espaces verts, désinsectisation, etc.), une large partie des quantités de produits phytosanitaires vendus en Bretagne a un usage agricole. Les données de ventes sont disponibles à l’échelle du code postal des sièges d’exploitations.

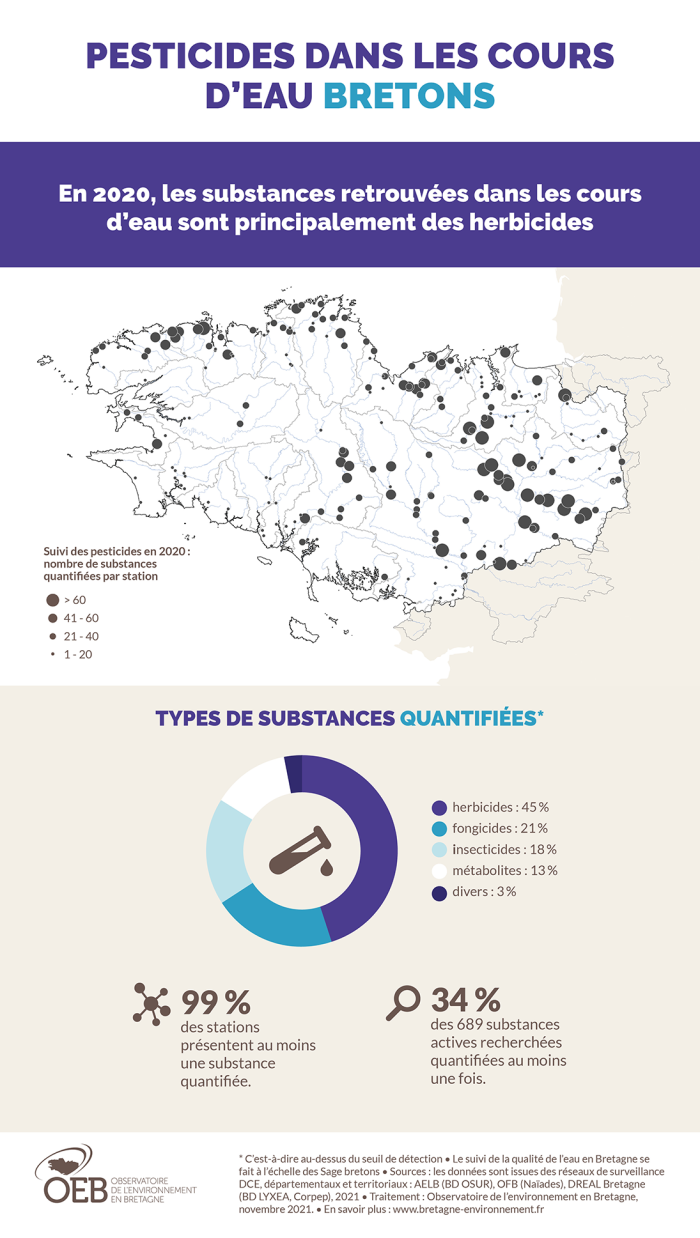

Comment s’organise la surveillance des pesticides dans l’eau ?

Essentielle à la santé et à l’alimentation, l’eau est le milieu de l’environnement le plus contrôlé et le plus réglementé dans le domaine de la surveillance des pesticides. Pour savoir si une eau est polluée, on compare les résultats à des seuils réglementaires de concentrations de substances, fixés par la loi (Directive cadre sur l’eau ou Code de la santé publique). De nombreux points de contrôle permettent de mesurer la présence de pesticides dans les rivières et les eaux souterraines depuis plusieurs années.

Chaque année, près de 700 substances actives sont recherchées dans les cours d’eau bretons grâce à 234 stations de surveillance. Les eaux souterraines sont aussi contrôlées, avec 40 substances actives recherchées dans 55 points de suivi. L’eau potable fait également l’objet de contrôles.

La pollution par les pesticides n’est pas surveillée de la même façon partout. Aujourd’hui, le suivi de l’air et des sols reste limité, mais celui de l’eau est très développé en Bretagne.

Quel est le niveau de contamination en Bretagne ?

La surveillance des pesticides dans l’eau montre qu’elle est contaminée presque sur tout le territoire breton, que ce soit en surface ou dans les eaux souterraines.

Ces dernières années, la pollution des cours d’eau affiche moins de très fortes concentrations de pesticides, mais plusieurs substances sont souvent présentes simultanément. Cela s’explique à la fois par de meilleures méthodes d’analyse (plus de substances sont recherchées en laboratoire) et par l’évolution des pratiques agricoles, qui utilisent davantage de produits spécialisés différents pour des usages précis.

Les eaux souterraines sont également contaminées puisque 98 % des points de suivi contiennent au moins un pesticide. Parmi les 544 substances recherchées en 2021, 24 (soit 4,4 %) ont été quantifiées au moins 1 fois et 42 % dépassaient au moins 1 fois les seuils réglementaires fixés par la Directive cadre sur l’eau.

Même plusieurs années après l’arrêt de leur utilisation, certaines substances sont toujours présentes, car les eaux souterraines se renouvellent très lentement.

Quels sont les pesticides les plus présents ?

Les pesticides les plus souvent retrouvés, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, sont des herbicides, ainsi que leurs métabolites, c’est-à-dire les substances issues de leur dégradation. C’est le cas par exemple des métabolites ESA et OXA du S-métolachore ainsi que le métazachlore-ESA, tous trois analysables depuis 2017. S’agissant de ces métabolites, la qualité des eaux souterraines s’améliore au fil du temps.

Certains pesticides interdits depuis longtemps, comme l’atrazine depuis 2003, sont encore détectés aujourd’hui : cela prouve qu’ils peuvent persister longtemps dans l’environnement.

Le glyphosate, première substance active la plus vendue en Bretagne (en usage agricole ou non agricole avant la loi Labbé), ainsi que son métabolite l’AMPA, sont quantifiés dans respectivement 1/3 et 2/3 des stations dans lesquelles ils sont recherchés.

Enfin, le prosulfocarbe, deuxième substance la plus vendue en Bretagne et qui remplace l'isoproturon (principal désherbant sur céréales retiré du marché en 2017), est quantifié dans 60 % des stations de mesure.

Dans l’environnement, les substances actives peuvent se dégrader grâce aux micro-organismes du sol (biodégradation), sous l’effet de réactions chimiques avec l’eau (hydrolyse) ou sous l’effet de la lumière (photolyse). Cette dégradation peut être totale (la substance est entièrement minéralisée) ou partielle (il reste des résidus qu’on appelle des métabolites). Ces derniers peuvent se comporter différemment dans l’environnement et sont parfois plus toxiques ou plus persistants que la substance d’origine.

Quelles alternatives aux pesticides chimiques ?

Il existe des solutions appelées produits de biocontrôle qui s’appuient sur les équilibres naturels inter-espèces plutôt que sur l’éradication des organismes indésirables. Parmi la panoplie des solutions envisageables, les techniques de biocontrôle comprennent l’usage de micro-organismes (bactéries, champignons, virus), de substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale (comme le soufre), ou encore de médiateurs chimiques (phéromones pour attirer les nuisibles ou kairomones pour attirer leurs prédateurs).

Les produits de biocontrôle sont pour la plupart utilisables en agriculture biologique (AB). Ils sont aussi régulièrement utilisés dans des systèmes non AB cherchant à réduire leur usage de substances artificielles et peuvent également être utilisés dans l'espace public.

Les produits phytosanitaires de biocontrôle présentant la mention « emploi autorisé dans les jardins » ne sont pas concernés par l’interdiction fixée par la loi Labbé, et sont toujours disponibles pour les jardiniers amateurs (exemple : anti-limaces à base de phosphate ferrique).

Que retenir ?

-

Les pesticides sont des substances naturelles ou fabriquées utilisées pour éliminer ou limiter des organismes jugés nuisibles (insectes, plantes, champignons, microbes). Ils sont utilisés dans de nombreux domaines : surtout en agriculture, mais aussi dans les jardins, la vie quotidienne, l’industrie et les activités maritimes (peintures antifouling).

-

En agriculture, les pesticides servent à protéger les cultures, améliorer les rendements et lutter contre les maladies et ravageurs. La Bretagne consomme beaucoup de pesticides, principalement à cause de l’importance des grandes cultures agricoles dans la région.

-

Les quantités vendues en Bretagne sont globalement stables depuis 2015, malgré certaines interdictions et réglementations. Une part importante des pesticides vendus est dangereuse, à la fois pour l’environnement et pour la santé humaine (exemple : le glyphosate).

-

Presque toute l’eau en Bretagne est contaminée par des pesticides, dans les rivières comme dans les nappes souterraines. Plusieurs pesticides sont souvent présents en même temps dans l’eau, y compris des substances interdites depuis longtemps, car elles persistent dans l’environnement.

-

Des alternatives existent, comme le biocontrôle, qui s’appuie sur les équilibres naturels pour réduire l’usage des pesticides chimiques.

Contenus associés