Données

- Réseau d’évaluation des habitats, Onema

- Corine Land Cover 1990 et 2012, nomenclature niveau 1

La localisation des zones inondables en Bretagne n’est pas due au hasard. Elle s’explique par des éléments naturels et par les activités humaines. Parmi les causes naturelles, on trouve la quantité de pluie, la nature du sol, la forme des rivières et l’influence de la mer. Ces éléments peuvent rendre les crues plus rapides et plus intenses. Mais les actions humaines jouent aussi un rôle important. En modifiant les paysages, en aménageant les rivières ou en remplaçant les sols naturels par des surfaces artificielles, on accélère l’écoulement de l’eau et on augmente les risques d’inondation, surtout dans les zones situées en aval.

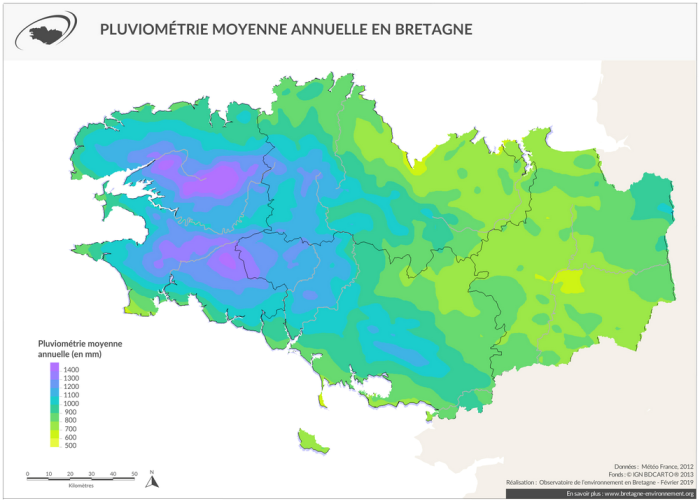

Comment se répartit la pluie en Bretagne ?

Par sa position de vigie, la péninsule bretonne est directement sous l’influence dominante de l'océan. De ce fait, son relief, bien que modeste, joue pourtant un rôle essentiel dans la répartition des pluies sur le territoire breton : le gradient pluviométrique diminue des côtes atlantiques vers la côte d’Émeraude, avec des cumuls annuels qui atteignent sur les Monts d’Arrée le double de la pluviométrie du bassin rennais. Ce schéma moyen n’empêche pas des situations extrêmes liées à des épisodes orageux, ou une variabilité d'une année à l'autre, surtout observée en automne et au printemps.

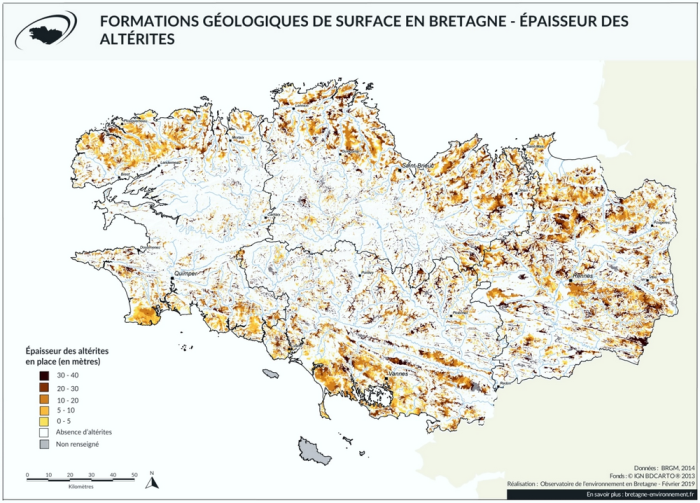

Quelle est la capacité du sous-sol breton à absorber les précipitations ?

La région a deux particularités géographiques qui rendent certains de ses territoires localement plus sensibles que d’autres aux inondations. La première tient à la nature globalement peu perméable de son sous-sol par rapport à d’autres régions. Les roches dures anciennes de la Bretagne (dites « roches de socle ») sont effectivement moins perméables que certaines roches sédimentaires.

La capacité du sous-sol breton à absorber les précipitations est en général faible. Mais elle l’est encore plus, localement, quand se conjuguent une nappe souterraine proche du niveau du sol et une formation géologique transférant très lentement les eaux d’infiltration.

« Il y a une forte corrélation entre la pluviométrie et les débits des rivières » (Flora Lucassou, Ingénieur en hydrogéologie et environnement au BRGM)

On rencontre en Bretagne surtout des aquifères de socle. Un système aquifère, c’est à la fois un réservoir souterrain capable d’emmagasiner des volumes plus ou moins importants d’eau issue des pluies infiltrées, et un conducteur permettant les écoulements souterrains et la vidange progressive du réservoir vers ses exutoires naturels, les rivières. Les eaux souterraines sont situées au sein de deux types d'aquifères superposés et en contact permanent : celui des altérites (couche proche de la surface) et celui du milieu fissuré (couche sous-jacente). En Bretagne, l’épiderme du sous-sol (les altérites), composé de roches meubles capables de stocker l’eau d’infiltration (arènes granitiques, argiles d’altération, etc.), est souvent peu épais voire même absent dans certains secteurs bretons.

La nature peu perméable du sous-sol breton induit des écoulements souterrains plus lents que ceux de surface (ruissellement). Il y a donc une forte corrélation entre la pluviométrie et les débits des rivières.

Dans la région, il existe également des aquifères alluviaux (alluvions de l’Oust, et de la Vilaine) et des aquifères sédimentaires localisés dans de petits bassins d’âge tertiaire (bassin du sud de Rennes, bassin du Quiou -Tréfumel, etc.) - Source : Siges Bretagne

En dehors des périodes pluvieuses, la nappe soutient le débit de la rivière.

- Crue décennale et crue centennale : de quoi parle-t-on ?

-

L’importance d’une crue dépend du débit et donc de la hauteur d’eau de la rivière. L’inondation en est la conséquence. On distingue plusieurs types de crues selon qu’elles sont fréquentes à exceptionnelles (c’est la période de retour) et selon leur cinétique, c’est-à-dire qu’elles sont rapides ou lentes. Une crue décennale par exemple est une crue moyenne à forte qui a, chaque année, une probabilité de 1 sur 10 de se produire. Une crue centennale est une crue très forte qui a une probabilité de 1 sur 100 de se produire, chaque année. Ce qui n’interdit pas au phénomène de se produire plus fréquemment : deux crues centennales peuvent se succéder la même année.

Quelle est l'influence sur les inondations du caractère maritime de la région ?

La deuxième spécificité géographique de la Bretagne tient à l’étendue de son littoral - pas moins d’un tiers du linéaire côtier métropolitain - qui l’expose à l’influence maritime et notamment à de forts niveaux marins. En plusieurs endroits la mer pénètre profondément dans les terres. Dans plusieurs secteurs comme à Landerneau, Châteaulin, Quimperlé ou Morlaix, les inondations sont souvent liées à la conjonction d’une crue en amont de bassin versant et d’un niveau d’eau de la mer élevé à l’embouchure.

L’influence maritime est plus sensible dans les zones basses du littoral breton, c’est-à-dire des zones situées topographiquement sous les niveaux de la mer les plus hauts et les zones les plus proches du rivage soumises aux franchissements par paquets de mer. Ces zones sont vulnérables aux submersions marines. Une estimation donne en Bretagne 35 614 ha de zones basses. Les surfaces les plus importantes sont en baie du Mont-Saint-Michel. Mais il existe une myriade de petites zones soumises à la submersion marine dans la région, du fait du caractère très morcelé de la côte.

Crédit photo : Laurent Mignaux - MEDDE-MLETR | Polders de la baie du Mont-Saint-Michel

Comment expliquer la vitesse et la durée des crues ?

Le relief de la Bretagne a conduit à la formation d’un réseau hydrographique hétérogène de 30 000 km de cours d’eau. D’une part, il est fait de nombreux petits cours d’eau, très réactifs à la pluviométrie puisqu’ils peuvent réagir en quelques heures à des pluies intenses, surtout quand les sols sont très humides. D’autre part, il se présente sous la forme de quelques plus grands bassins versants dont celui du Blavet, de l’Oust et de la Vilaine. Cette dernière couvre, à elle seule, un tiers du territoire breton. L’aval du Blavet et de la Vilaine se caractérisent ainsi par une plus forte inertie lorsque l’eau déborde, expliquant l’apparition de crues lentes et plus longues. Les petits cours d’eau sont soit situés en tête des quelques grands bassins versants de la région, soit en lien direct avec la mer ce qui les rend également plus sensibles à l’influence maritime.

- Les effets positifs des crues pour l'environnement

-

Les crues ont aussi des effets positifs sur l’environnement puisqu’elles peuvent contribuer à recharger les nappes d’eau souterraine et, ce faisant, alimentent la ressource en eau. Elles fertilisent naturellement les sols en apportant des alluvions. Elles contribuent à la biodiversité des milieux aquatiques en alimentant des zones humides. Et elles participent au rôle d’épuration naturelle des cours d’eau qui améliore la qualité de l’eau.

Crédit photo : Pogona 22 - Fotolia | Zone humide inondée pendant une crue

Pourquoi la mobilité d'un cours d'eau est cruciale pour atténuer les épisodes de crues ?

La qualité physique des cours d’eau et l’aménagement des bassins versants sont aussi des éléments expliquant la répartition et l’intensité des inondations sur un territoire. Le fonctionnement naturel d’un cours d’eau implique des relations plus ou moins complexe entre plusieurs compartiments. On distingue le lit mineur où l’eau coule en permanence, et le lit majeur avec ses annexes hydrauliques où l’eau peut s’étaler lorsqu’elle déborde. Ces débordements permettent une dissipation de l’énergie de l’eau, un ralentissement des vitesses et limitent l’érosion. Le débit, les apports sédimentaires mais aussi la présence de végétation sur les berges sculptent en permanence la forme de la rivière. Et selon cette forme, l’eau qui s’écoule est plus ou moins ralentie, influençant l’apparition d’inondations en amont comme en aval.

« Un cours d'eau en bon état physique est à géométrie variable. » (Thibault Vigneron, chef du service Connaissance à l’OFB)

Comme un serpent au corps élastique qui ondulerait, au rythme des saisons entre étiages et crues, le tracé du cours de la rivière et ses méandres évoluent au gré du débit. La pente de la vallée, le débit en eau et le transport des sédiments modèlent également le profil longitudinal en une série de « marches d’escalier », matérialisées par une alternance de radiers et mouilles. Dans le contexte actuel de changement climatique, l’accentuation des cycles hydrologiques joue sur la morphologie des rivières. La mobilité du cours d’eau et sa capacité à déborder font partie des mécanismes naturels qui atténuent les épisodes de crues, que ce soit en amont ou en aval.

Radier : « Partie d’un cours d’eau peu profonde, à écoulement rapide dont la surface est hétérogène et « cassée » au-dessus des graviers/galets ou des substrats de cailloux. » Mouille : « partie d’un cours d’eau dont la pente est relativement faible, avec de fortes hauteurs d’eau et de faibles vitesses d’écoulement. » (Source : www. glossaire.eaufrance.fr)

Crédit photo : Laurent Mignaux - MEDDE-MLET | Une rivière en milieu rural breton

Que sait-on de la qualité morphologique des cours d'eau bretons ?

Depuis longtemps déjà, l’homme modifie les cours d’eau et la configuration naturelle des bassins versants pour l’adapter à ses besoins. Le phénomène s’est intensifié depuis le début du XXe siècle et conduit aujourd’hui à des situations qui par exemple interrompent la libre circulation de l’eau (une buse sous une route) et accélèrent sa course le long du bassin versant (la canalisation de l’eau). En Bretagne, on compte des centaines de petits seuils, pour l’essentiel aujourd’hui inutilisés et sans effet sur la rétention d’eau lors des inondations. Il existe également 8 grands barrages, de plus de 20 m de hauteur, dédiés le plus souvent à l’alimentation en eau potable mais aussi à la production d’énergie hydroélectrique. Quelques-uns de ces barrages servent au stockage de l’eau en cas d’inondation (Vilaine amont, Valière). En créant des ruptures de pente, ces obstacles perturbent le fonctionnement naturel des cours d’eau.

« Environ 40 % des rivières en Bretagne ont subi de fortes modifications physiques. » (Thibault Vigneron, chef du service Connaissance à l’OFB)

Pour évacuer au plus vite l’eau, réduire son étalement en période de crue et contraindre les cours d’eau dans les limites de leur lit mineur, environ 40 % des rivières en Bretagne [source 1] ont subi de fortes modifications physiques. Ici, c’est le lit mineur qui a été creusé ou rectifié. Là, le lit a été déconnecté de ses annexes hydrauliques. Là encore, ce sont des méandres et des zones humides qui ont été supprimés. L’artificialisation est plus marquée à l’est de la région où elle a été facilitée par la présence de plaines. Les aménagements pour la navigation, comme la canalisation, touchent la totalité des grands cours d’eau (Vilaine, Blavet, Rance, etc.).

Pourquoi l'écoulement de l'eau s'est-il accéléré entre l'amont et l'aval ?

En supprimant un ensemble de « freins naturels ou anthropiques » au ruissellement de l’eau, l’évolution récente des paysages au sein des bassins versants a également renforcé la vulnérabilité des bassins aux inondations. Citons l’érosion de la trame bocagère sur une bonne part de la région ainsi que les changements d’usages des sols agricoles de moins en moins dédiés aux prairies permanentes et de plus en plus aux cultures. Enfin, même si les sols cultivés occupent encore une part importante du territoire breton, l’artificialisation des sols a gagné du terrain au détriment des sols naturels. Toutes ces évolutions ajoutées aux modifications des réseaux hydrographiques amont–dits de « tête de bassin » - ont considérablement modifié la cinétique des écoulements, accélérant les vitesses en période de crues et concentrant l’eau en aval. Elles mettent en évidence la question de la solidarité amont - aval mais aussi littoral - terre.

Crédit photo : Émilie Massard - OEB | Canal d'Ille-et-Rance

Que retenir ?

-

Il pleut en moyenne davantage à l’ouest de la Bretagne qu’à l’est en raison de l’influence océanique et des reliefs.

-

Le sous-sol breton est peu perméable car il est composé pour l’essentiel de roches dures anciennes. Parce que les écoulements souterrains sont plus lents que ceux en surface, il y a une forte corrélation entre la pluviométrie et les débits des rivières.

-

En secteur littoral, surtout dans les zones basses, l’influence maritime et le niveau de la mer peuvent provoquer des submersions marines ou renforcer des crues.

-

Le réseau hydrographique breton est hétérogène. Il est composé de nombreux petits cours d’eau, très réactifs à la pluviométrie surtout quand les sols sont déjà très humides, ce qui peut engendrer des crues rapides. Le réseau hydrographique comprend également quelques grands bassins versants (Blavet, Oust, Vilaine) qui ont une forte inertie quand l’eau déborde avec des épisodes de crues lents et longs.

-

Un cours d’eau en bon état est un cours d’eau mobile. Cette mobilité et la capacité à déborder font partie des mécanismes naturels qui atténuent les épisodes de crues, que ce soit en amont ou en aval.

-

Pour évacuer au plus vite l’eau, réduire son étalement en période de crue et contraindre les cours d’eau dans les limites de leur lit mineur, environ 40 % des rivières en Bretagne ont subi de fortes modifications physiques.

-

En supprimant un ensemble de « freins naturels ou anthropiques » au ruissellement de l’eau (trame bocagère, prairies permanentes) et en artificialisant toujours plus les sols, l’évolution récente des paysages au sein des bassins versants a également renforcé la vulnérabilité des bassins aux inondations. L’écoulement de l’eau s’est accéléré en période de crues, ce qui concentre l’eau en aval. Ces évolutions mettent en évidence la question de la solidarité amont - aval mais aussi littoral - terre.

Contenus associés