Depuis les années 1970, plusieurs baies en Bretagne connaissent des proliférations d’algues vertes qui provoquent des échouages massifs sur le bord de mer. Ces échouages ont des impacts sur l’environnement et l’économie. Ils représentent aussi un risque sanitaire lorsque les algues échouées s’accumulent et se décomposent. Pour lutter contre ce phénomène, l’État a lancé en 2010 le plan de lutte contre la prolifération des algues vertes (PLAV), en partenariat avec la Région Bretagne, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, les départements et les collectivités des territoires les plus impactés.

- Objectifs du PLAV

-

S’appuyant sur une dynamique collective, ce plan a pour objectifs :

- d’assurer la sécurité des personnes grâce au ramassage des algues échouées et à leur traitement,

- d’améliorer la connaissance du phénomène,

- et de prévenir le développement excessif des algues, en réduisant les fuites d’azote vers les cours d’eau.

On vous explique en quoi consiste le « PLAV », le plan gouvernemental de lutte contre les proliférations d’algues vertes ? Et quelles sont les zones concernées ?

- Les 8 baies dites "Algues vertes"

-

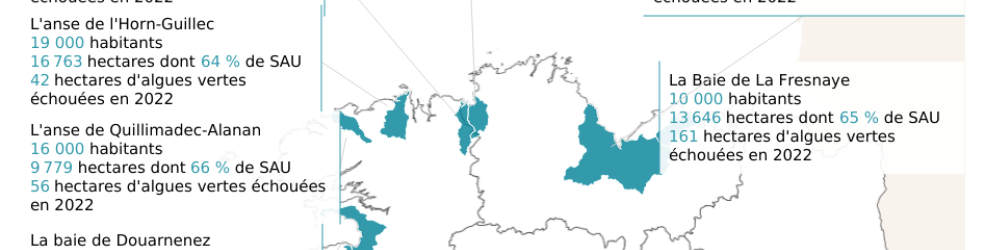

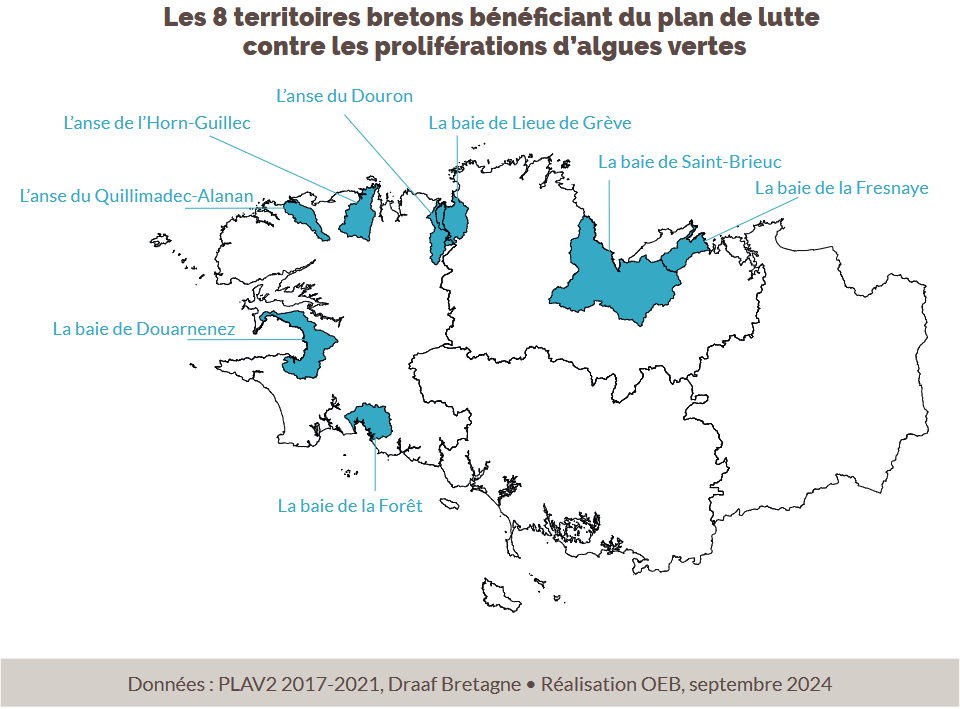

Le plan concerne huit baies, jugées prioritaires parce qu'elles concentrent 90 % des échouages et, bien sûr, les territoires situés en amont dont les cours d’eau et les nappes souterraines aboutissent aux masses d’eau littorales où ont lieu les proliférations :

- la baie de la Fresnaye,

- la baie de Saint-Brieuc,

- la baie de Lieue de Grève,

- l’anse du Douron,

- l’anse de l’Horn-Guillec,

- l’anse du Quillimadec-Alanan,

- la baie de Douarnenez,

- la baie de la Forêt.

Chaque territoire est singulier de telle sorte que chaque plan de lutte se décline en actions spécifiques au sein de projets de territoire impliquant les agriculteurs et les acteurs locaux afin de limiter les fuites d’azote.

- Indicateurs de suivi du PLAV

-

Le suivi du PLAV repose sur des indicateurs simples et mesurables, permettant de suivre l’avancée du plan pour ce qui touche à l’amélioration de la qualité de l’eau et à la réduction des échouages d’algues vertes, mais également des éléments de contexte qui pour-raient avoir une influence sur les résultats. Ils permettent enfin de croiser les résultats de politiques publiques transversales pouvant avoir un lien avec les objectifs du PLAV. Ces indicateurs ont été construits à partir de ceux que chaque territoire a mis en place pour le suivi de ses propres actions, et validés par le comité de pilotage du PLAV.

Une première série d’indicateurs permet de suivre l’atteinte des objectifs du PLAV en matière de réduction du phénomène de prolifération des algues vertes, et d’amélioration continue de la qualité de l’eau.

Une deuxième série d’indicateurs permet de suivre l’évolution d'un certain nombre de systèmes et de pratiques agricoles sur les territoires.

Une troisième série d’indicateurs permet de suivre l’influence du PLAV dans les différentes dynamiques de contractualisation à l’échelle des baies, ainsi que l’atteinte des objectifs du PLAV en matière de sécurisation des personnes au travers des ramassages d’algues échouées sur le littoral.

- Mieux comprendre

-

Notre dossier pédagogique Les marées vertes en Bretagne : comprendre le phénomène et les actions en place propose un état des connaissances vulgarisé, factuel et actualisé sur les marées vertes en Bretagne. Il explique les actions engagées dans le cadre du plan de lutte contre la prolifération des algues vertes (PLAV). En particulier dans les 8 baies dites « Algues vertes » qui concentrent près de 90 % des échouages d’algues dans la région. La lecture de ce dossier permet de :

- Identifier où les algues vertes s’échouent, comprendre pourquoi et le lien avec les nitrates ;

- Comprendre comment les marées vertes ont fait naître une situation de crise écologique dans la région ;

- Identifier ce qui, en Bretagne, peut induire ou au contraire limiter les fuites d’azote vers l’eau ;

- Connaître les impacts des marées vertes sur la biodiversité et la santé, et savoir comment s’organise la gestion des risques sanitaires liés à la putréfaction des algues ;

- Comprendre la lutte contre la prolifération des algues vertes, notamment par le biais d’exemples illustrant comment des exploitants agricoles se mobilisent dans des territoires de baies « Algues vertes » et comment y évoluent les concentrations en nitrates et les échouages d'algues.

Toutes les informations sur le plan de lutte contre les proliférations d'algues vertes en Bretagne sur www.algues-vertes.fr.

- Aller plus loin avec des données spatiales et détaillées

-

- Tableau de bord analysant l'évolution annuelle des échouages d'algues vertes sur le littoral breton depuis 2002.

- Collection cartographique sur les algues vertes en Bretagne.