Bilan des tempêtes de l'hiver 2013-2014 sur la dynamique de recul du trait de côte en Bretagne. Géomorphologie, relief, processus et environnement, 2015.

The State of the World’s Beaches. Arjen Luijendijk, Gerben Hagenaars, Roshanka Ranasinghe, Fedor Baart, Gennadii Donchyts & Stefan Aarninkhof. Scientific reports, 2018

L’atlas de géologie et géomorphologie du trait de côte breton du BRGM

Le trait de côte avance ou recule selon différentes échelles de temps et d’espace. Un ensemble de mécanismes naturels joue sur son évolution comme le vent, la pluie, le gel, la houle et la marée. La Bretagne possède un littoral très diversifié, avec une urbanisation hétérogène, où la tendance est autant à l'avancée qu'au recul du trait de côte pour les côtes d'accumulation (plages de sable, galets, etc.), selon le contexte local, et imperceptible concernant les côtes à falaises.

Pourquoi dit-on que les saisons font "maigrir" ou "grossir" le trait de côte ?

Le littoral n’est pas figé : il est en perpétuel mouvement, et avance ou recule selon différentes échelles de temps. Les côtes rocheuses, rongées par la mer et le vent, n’évoluent qu’en reculant. Pour cette raison, elles sont appelées côtes d’ablation. À l’inverse, les côtes d’accumulation sédimentaire (plages, dunes, cordon de galets, vasières, etc.) sont en perpétuel ajustement. Chaque jour, elles perdent une partie de leurs sédiments (sable, vase, cailloux, etc.) emportés par le vent, les courants ou les vagues, et en gagnent une autre.

Lorsque la perte de sable est plus importante que le gain, les plages sont sujettes à l’érosion côtière : elles s’amaigrissent. Lorsque le gain est supérieur à la perte, on dit qu’elles sont en accrétion : elles engraissent. Le bilan des apports et des pertes de sédiments dans une zone donnée du littoral permet d’apprécier l’évolution du trait de côte. En Bretagne, l’indicateur national de l’érosion côtière estime que 15 % des côtes bretonnes sableuses et vaseuses étaient en recul, pour 12,7 % en avancée. Une grande majorité de cette dynamique se réalise à une vitesse de moins de 1,5 m/an. À ce rythme, la Bretagne aurait ainsi perdu 1,62 km² de côtes depuis les années 1960.

Quel est l'impact des tempêtes ?

Les modifications du rivage les plus importantes ont lieu lors de tempêtes. À marée haute, les fortes vagues engendrées par les vents attaquent directement le haut de l’estran et peuvent provoquer en quelques marées des reculs impressionnants du trait de côte. L’impact est encore plus marqué lorsque leur passage coïncide avec les grandes marées. Les violentes tempêtes de l’hiver 2013-2014 ont ainsi entraîné à elles seules un recul du rivage de l’ordre de 14 mètres pour la plage de Vougot à Guissény, et jusqu’à 30 mètres sur le sillon de Talbert !

Ce qui est mangé par les tempêtes n’est pas perdu à jamais, comme on pourrait le penser. Dans les années qui suivent, des compensations sédimentaires se produisent naturellement dans les sections les plus affectées. Le beau temps du printemps et de l’été favorise le retour du sable. Les observations réalisées après la tempête Johanna du 10 mars 2008 ont par exemple montré que la majeure partie des systèmes littoraux fortement érodés ont connu une longue phase de régénération par la suite. Elle s’explique notamment par une succession d’hivers peu tempétueux entre 2008 et 2012. Il est important de prendre en compte ces phénomènes naturels de résilience dans la prédiction de l’évolution du trait de côte.

Crédit photo : Serge Suanez, UBO | Évolution du trait de côte de la plage de Vougot à Guissény (29)

entre la tempête Johanna du 10 mars 2008 et l’été 2012.

Qu'est-ce qui contrôle le transport naturel du sable sur le littoral ?

Outre les tempêtes, qui sont des phénomènes ponctuels et spectaculaires, les plages perdent et gagnent des sédiments de manière continue, tout au long de l’année, via un ensemble de phénomènes météo-marin :

-

Le vent : le vent, en soufflant, arrache des grains de sable à la plage et les transporte vers l’intérieur des terres. En arrière de la plage, il rencontre des reliefs et de la végétation qui lui barrent le chemin. Il perd peu à peu de sa puissance, laissant le sable retomber sur le sol. C’est ainsi que se forment les dunes : la végétation piège les grains de sable qui s’accumulent en tas.

-

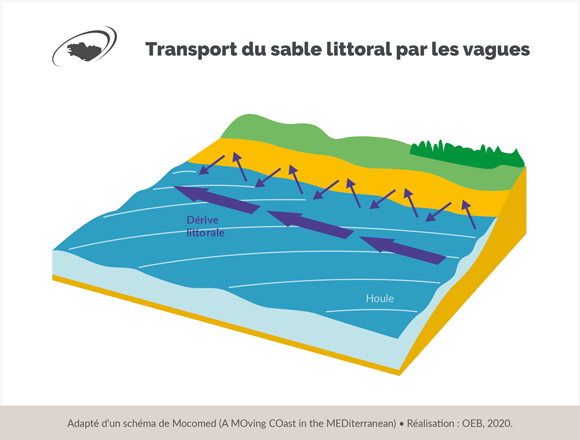

La houle : le vent déplace le sable, mais également l’eau ! En soufflant au large, il crée des oscillations de la mer. Lorsqu’il s’arrête, ces oscillations continuent de se propager librement jusqu’à la côte, constituant ce qu’on appelle la houle. Elle vient alors s’écraser sur le rivage, formant des vagues pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur. La houle est la principale responsable des transports de sédiments. Elle se manifeste par deux mécanismes : la dérive de plage et la dérive littorale.

-

La dérive de plage : sur la plage, le déferlement des vagues induit un mouvement de va-et-vient des sables grossiers et des galets. Ce déplacement en dents de scie est appelé « dérive de plage ».

- La dérive littorale : lorsque les vagues déferlent avec une certaine obliquité par rapport à la ligne de rivage, les sédiments sont déplacés le long de la côte, sous l’eau. Ce courant parallèle à la côte est appelé « dérive littorale » et transporte les sables fins. La dérive littorale joue un rôle important dans le budget sédimentaire des plages. Elle peut transporter de grandes quantités de sédiments sur plusieurs dizaines de kilomètres.

-

Les courants de marée : les courants montant et descendant de la marée, qui ont lieu deux fois par jour en Bretagne, contribuent également au transport sédimentaire. Leur influence est minime sur le littoral, qui est dominé par la houle. Mais elle est importante dans les estuaires et les lagunes maritimes.

La combinaison de ces différents facteurs entraîne des accumulations de sable dans certains secteurs et une perte dans d’autres.

Lire notre article : Pourquoi et comment les dunes vagabondent-elles ?

Comment les falaises en Bretagne réagissent-elles à l'érosion ?

Les côtes à falaise sont vouées à reculer. Mais ce recul est souvent plus modéré que celui des côtes d’accumulation. Il dépend essentiellement de leur composition : les falaises meubles, formées par du matériel peu cohésif (sable, limon, argile), s’érodent bien plus rapidement que les falaises rocheuses (granite). Différents mécanismes jouent sur cette érosion, ayant une origine aussi bien marine que continentale : de manière générale, les vagues attaquent la base de la falaise tandis que les eaux de pluie fragilisent son sommet et rendent la roche plus meuble. Les mouvements de recul sont souvent aléatoires, ponctuels et brutaux. Des effondrements ou glissements instantanés peuvent faire reculer les falaises meubles de plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres. Cependant, de nombreuses années peuvent s’écouler avant que ces phénomènes se reproduisent au même endroit.

En Bretagne, l'Indice nationale de l'érosion côtière du Cerema ne perçoit pas pas recul des falaises. Mais des visites de terrain effectuées entre 2013 et 2018 par le BRGM ont permis d’observer 315 km de falaises en état d’érosion, soit 19,2 % de l'ensemble des côtes rocheuses caractérisées par le Bureau de recherche géologique minière. Près de la moitié d’entre elles sont situées dans le Morbihan, mais d’autres secteurs sont concernés, comme par exemple la rade de Brest ou les falaises meubles du Trégor-Goëlo.

Crédit photo : Sylvestre Le Roy - BRGM | Érosion des falaises lors d'une tempête à Pénestin (56), 2020.

Comment estimer l'évolution des plages ?

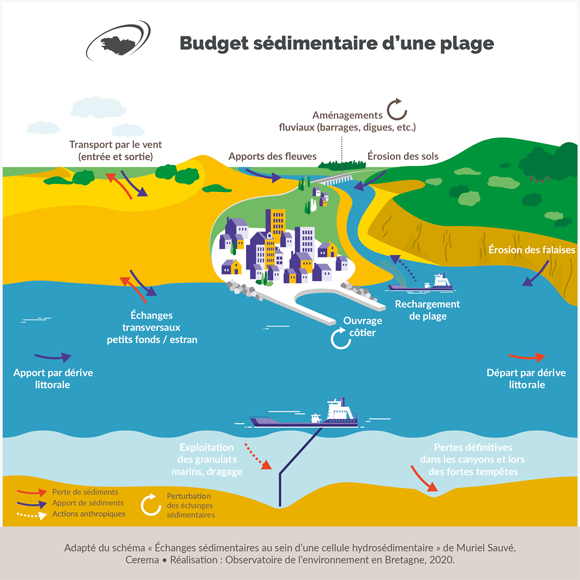

Pour évaluer le recul ou l’avancée du trait de côte, on effectue des bilans sédimentaires. Ils correspondent à la quantification des stocks de matériaux présents sur la plage (sable, galets, cailloux, etc.) auxquels sont ajoutés les apports (arrivée par la dérive littorale ou par les fleuves ou les vagues), et sont retranchées les sorties de sédiments (départ par la dérive littorale ou par les vagues). Ces bilans sont réalisés au sein de petites portions de littoral, appelées « cellules hydro-sédimentaires ». Ces cellules sont indépendantes les unes des autres : elles sont considérées comme étant à l’équilibre avec peu d’entrées ou de sorties de sédiments. Tout changement ou prélèvement de sédiments (forte tempête, extraction de sable, etc.) perturbe cet équilibre et est susceptible d’entraîner une évolution du trait de côte. Ce découpage en cellules permet de prendre en compte l’ensemble des facteurs d’évolution du littoral sur un secteur géographique donné.

Lire le rapport du Ministère de l’écologie : Développer la connaissance et l’observation du trait de côte.

Quel est l'impact des activités humaines sur l'évolution du trait de côte ?

Depuis les années 1960, l’occupation intensive du rivage par les hommes et l’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique perturbent la dynamique naturelle du trait de côte. Les activités humaines doivent dorénavant être prises en compte dans l’appréciation de l’évolution du littoral. Ainsi les ouvrages côtiers, censés protéger les habitations, conduisent parfois à l’amaigrissement des plages. C’est notamment le cas des ouvrages de défense contre la mer (digues, épis) mais également d’autres structures comme les quais, ports et jetées. D’autre part, le sable est devenu la deuxième ressource naturelle la plus consommée dans le monde, après l’eau. Bien que l’extraction de sable et de galets sur les plages soit interdite en Bretagne, il existe des exploitations de sable coquillier au large des côtes bretonnes. Ce sable composé de débris de coquillages n’est pas utilisé pour la construction mais pour l’agriculture. L’extraction de sable se fait aussi au niveau des barrages, qui bloquent l’afflux de sédiments allant des rivières jusqu’aux côtes. Le barrage d'Arzal et l'usine marémotrice EDF de la Rance conduisent à l’inverse à accentuer l’envasement des estuaires. Enfin, l’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique renforce l’érosion côtière. En Bretagne, le niveau de la mer a déjà augmenté de 35 cm en 300 ans. D’ici 2100, il s'élèvera de 36 cm à 69 cm supplémentaire par rapport à 2020, pour un réchauffement global de + 3°C.

Lire notre article : Comment les activités humaines accentuent-elles l'érosion du littoral en Bretagne ?

Lire notre article : Quelle est l’élévation du niveau de la mer en Bretagne ? Quelles conséquences ?

Le trait de côte recule-t-il ?

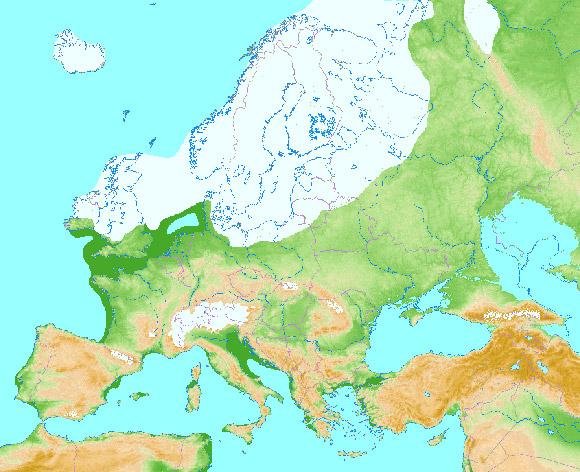

Oui, pour une grande partie des littoraux dans le monde qui est en érosion du fait de budgets sédimentaires déficitaires. Une étude parue en 2018 a estimé pour la première fois cette érosion à l’échelle mondiale. Environ 24 % des plages ont reculé entre 1984 et 2016, à des vitesses supérieures à 0,5 m/an (dont 16 % supérieures à 1 m/an). D’après cette même étude, 37 % des rivages sablonneux des aires marines protégées s'érodent alors que 32 % d’entre elles sont en accrétion. En France, le recul du trait de côte concerne environ 20 % des côtes, d’après l’indicateur national de l’érosion côtière. Cette érosion globale n’est pas nouvelle : elle découle d’un phénomène géologique très ancien. Pour en comprendre l’origine, il faut remonter 21 000 ans en arrière, lors de la dernière période glaciaire. Le climat européen correspondait à celui du Groenland aujourd’hui (avec une température globale de 5°C en moyenne, contre 14°C actuellement). L’Europe du Nord et les Alpes étaient recouverts d’une épaisse couche de glace. Puisque l’eau était capitalisée sous forme de glace sur les continents, le niveau de la mer se trouvait 120 mètres plus bas que le niveau actuel. Il était alors possible de traverser la Manche à pied ! Durant ce long refroidissement, des alternances saisonnières de gel et dégel ont fracturé les roches continentales, déjà ameublies par le climat globalement chaud et humide des millions d’années qui ont précédées. Ce morcellement dû au gel a engendré de grandes quantités de sédiments sur toute la période glaciaire.

The State of the World’s Beaches. Arjen Luijendijk, Gerben Hagenaars, Roshanka Ranasinghe, Fedor Baart, Gennadii Donchyts & Stefan Aarninkhof. Scientific reports, 2018

Crédit : Wikimedia Commons | Le dernier maximum glaciaire en Europe

Mais le climat n’est jamais stable. Après le dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans, de nouvelles conditions climatiques se sont instaurées, annonçant une période plus clémente dite « interglaciaire ». Ce réchauffement a provoqué la fonte des grands volumes de glace stockés sur les continents. La restitution des eaux de fonte aux océans s’est traduite par une remontée très rapide du niveau de la mer qui a repoussé vers l’intérieur des terres les sédiments accumulés pendant des milliers d’années. Elle les a balayés, façonnés, jusqu’à la ligne de rivage actuelle.

La remontée de la mer il y a 17 000 ans a façonné nos côtes.

Cette hausse du niveau marin a connu un ralentissement notable à partir de 5000 ans av. J.-C. et le niveau s’est progressivement stabilisé à un niveau proche de l’actuel. C’est à cette époque que nos plages contemporaines se sont formées sous l’action des vagues. Depuis, les sédiments hérités de l’ère glaciaire forment un stock limité, continuellement remanié au gré des forces naturelles (vent, courants, marées, etc.). Les principaux apports sédimentaires proviennent aujourd’hui des continents, transportés jusqu’au rivage par les fleuves. Mais ces apports fluviaux sont très faibles et ne suffisent pas à compenser la baisse du stock relique. Nous sommes ainsi passés d’une situation d’abondance à une pénurie de sédiments. Aucun nouvel apport massif de sédiments n’est prévisible au cours du siècle présent. La remontée actuelle du niveau des océans (de l’ordre de 2 à 3 mm/an en Bretagne) n’érode pas suffisamment les roches pour fournir des matériaux sédimentaires en abondance. Cette crise sédimentaire d’origine naturelle est aujourd’hui aggravée par les activités humaines et l’élévation du niveau de la mer.

- Aller plus loin avec des données spatiales et détaillées

-

Jeu de données concernant l'exposition du littoral breton aux risques côtiers, les dégâts causés par les tempêtes dans les communes littorales, les sites d'observation des aléas érosion et submersion marine en Bretagne.

Que retenir ?

-

Partout dans le monde, le trait de côte évolue naturellement et en permanence sous l’effet du vent, de la houle, de la dérive de plage, de la dérive littorale et des courants de marée. Il avance et recule plus ou moins au gré des saisons, des tempêtes et des glaciations.

-

Globalement, le littoral en Métropole recule et la Bretagne aurait perdu 1,62 km² de côtes depuis les années 1960. Le reliquat sédimentaire littoral hérité de la dernière ère glaciaire s’épuise car les apports fluviaux sont très faibles et ne suffisent pas à renouveler le stock relique.

-

Pour surveiller l’évolution des plages, les scientifiques effectuent des bilans sédimentaires qui tiennent compte des processus naturels et des activités économiques.

-

Ces bilans peuvent être impactés, en positif ou en négatif, par la présence d’infrastructures côtières (ports, ouvrages de défense contre la mer, etc.), l’extraction de sables au large, et le blocage du transport sédimentaire par des obstacles sur des fleuves (barrage d’Arzal, usine marémotrice de la Rance).

-

L’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique renforce l’érosion côtière. En Bretagne, le niveau de la mer a déjà augmenté de 35 cm en 300 ans. D’ici 2100, il s'élèvera de 36 cm à 69 cm supplémentaires par rapport à 2020, pour un réchauffement global de + 3°C.

-

La crise sédimentaire d’origine naturelle sur le littoral breton est aujourd’hui aggravée par les activités humaines et l’élévation du niveau de la mer.

Contenus associés