SDES, Rennes métropole, Brest métropole, OEB, AILE, Sinoe

Les premiers réseaux de chaleur bretons ont été construits vers la fin des années 1960 à Rennes. Aujourd’hui, la Bretagne cumule plus de 250 km de conduites enterrées, dont plus de 120 km pour la seule ville de Rennes. Ces conduites transportent de l’eau chaude ou de la vapeur, alimentent ainsi en chaleur tous types de bâtiments : logements, écoles, universités ou encore bâtiments agricoles.

Aux premiers réseaux, alimentés par des chaufferies fonctionnant au gaz naturel, se sont depuis ajoutés des réseaux exploitant les énergies renouvelables (bois principalement) et de récupération. Les réseaux de chaleur se développent en général pour deux raisons :

- Soit pour faciliter l’accès à une chaleur renouvelable présentant des tarifs stables, en milieu plutôt urbain ;

- Soit pour valoriser une chaleur dite « fatale » [1] (en Bretagne il s’agit principalement de chaleur produite par exemple par des incinérateurs), lorsque des consommateurs de chaleur existent à proximité du site de production (en effet, le transport de chaleur par conduites engendre des déperditions importantes : pour envisager le raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur, l’ADEME évalue le seuil de rentabilité minimum à 1,5 MWh par mètre de réseau).

[1] Par chaleur fatale, on entend « une production de chaleur dérivée d’un site de production, qui n’en constitue pas l’objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas nécessairement récupérée. » (source Cerema).

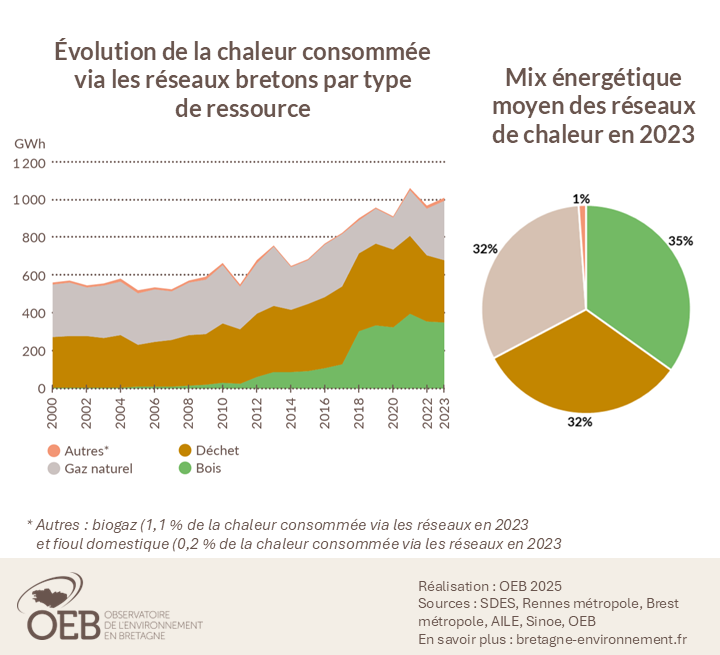

En 2023, 1 000 GWh de chaleur ont été consommés via les 145 réseaux recensés (dont 57 réseaux techniques), soit environ 1 % de la consommation d’énergie de cette même année. Ce volume a augmenté de 27 % en 10 ans, et le nombre de réseaux de chaleur a doublé. 52 % de la chaleur produite est d’origine renouvelable (37 % en 2012), et 68 % d’origine renouvelable et de récupération (60 % en 2012).

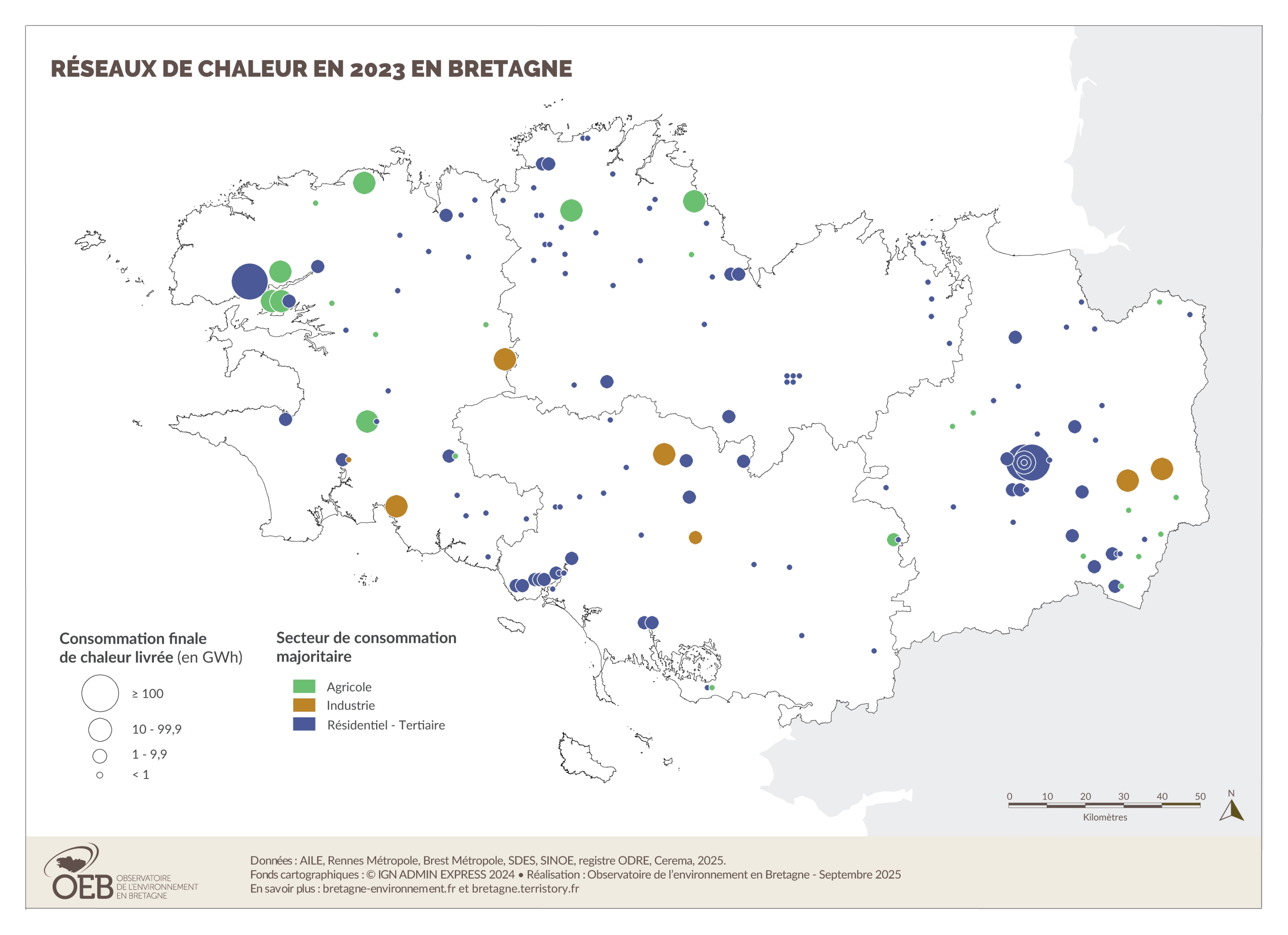

Les réseaux qui se développent aujourd’hui sont principalement de petits réseaux, alimentés par des chaufferies bois : la consommation moyenne par réseau de chaleur est de 8 GWh en 2023, contre 13 GWh en 2013. Ils se développent plutôt dans les zones rurales mais l’essentiel des consommations (90 %) a toujours lieu dans les zones urbaines. 63 % des consommations totales de chaleur via les réseaux se font sur les territoires de Rennes Métropole et Brest Métropole. En termes d’usages, les réseaux de chaleur alimentent principalement le résidentiel-tertiaire (64 % de la chaleur consommée), puis l’industrie (19 %) et l’agriculture (17 %). Les consommations de chaleur pour des usages agricoles et industriels ont davantage progressé que pour le résidentiel-tertiaire sur les 10 dernières années.

- Aller plus loin avec des données spatiales et temporelles détaillées

-

- Tableau de bord : La consommation d'énergie en Bretagne

- Collection cartographique Réseaux de chaleur en Bretagne

- Voir l'analyse réseaux de chaleur sur TerriStory

- Méthodologie

-

Consulter la méthodologie de traitement des données de consommation d'énergie et réseaux de chaleur

Un suivi des installations de réseaux de chaleur est effectué par l’OEB. Il intègre les réseaux de chaleur avec vente de chaleur et les réseaux de chaleur techniques principaux, qui desservent au moins deux bâtiments, sur deux unités foncières distinctes (selon la définition de la FEDENE). Le référentiel a été consolidé au fil des ans, et amélioré par l’enquête réalisée en 2018 par le CEREMA, ainsi que l’enquête EARCF (enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et froid) mise à disposition chaque année par le SDES dans les données locales de consommation d’énergie. Des données transmises directement par les collectivités (Rennes Métropole et Brest Métropole en 2023) complètent les données du SDES. Le suivi effectué par l’OEB sur les chaufferies bois, la méthanisation, les UIOM et la cogénération fossile permettent également d’affiner le suivi des RC mis à disposition par le SDES. En effet, l’EARCF recense une trentaine de RC en Bretagne, contre une centaine dans la base de données de l’OEB.