- INRAE. « MAKAHO ». https://makaho.sk8.inrae.fr/

- INRAE. « MEANDRE ». https://meandre.explore2.inrae.fr/

- Tramblay, Yves, Éric Sauquet, Patrick Arnaud, Fabienne Rousset, Jean-Michel Soubeyroux, Benoit Hingray, Tristan Jaouen, et al. 2024. « Scénarios d’extrêmes hydrologiques ».

- Sauquet, Éric, Laurent Strohmenger, Guillaume Thirel, Matthieu Le Lay, et Explore2. 2024. « Quelles évolutions des régimes hydrologiques en France hexagonale ? »

- Sauquet, Éric, Louis Héraut, Jérémie Bonneau, Alix Reverdy, Laurent Strohmenger, Jean-Philippe Vidal, et Explore2. 2024. « Diagnostic des modèles hydrologiques : Des données aux résultats ».

- Vergnes, Jean-Pierre, Nadia Amraoui, Loriana Tricoire, et Explore2. 2024. « Projections hydrologiques souterraines en région Bretagne : Résultats du modèle EROS-Bretagne ».

C’est un des (nombreux) messages-clés du sixième rapport du GIEC qui revient régulièrement à nos oreilles : avec le changement climatique, les sécheresses seront plus fréquentes, plus sévères et toucheront plus de régions. Exceptée la partie nord de l’Europe, dont le Royaume-Uni, l’ensemble du continent est concerné, tout particulièrement le bassin méditerranéen.

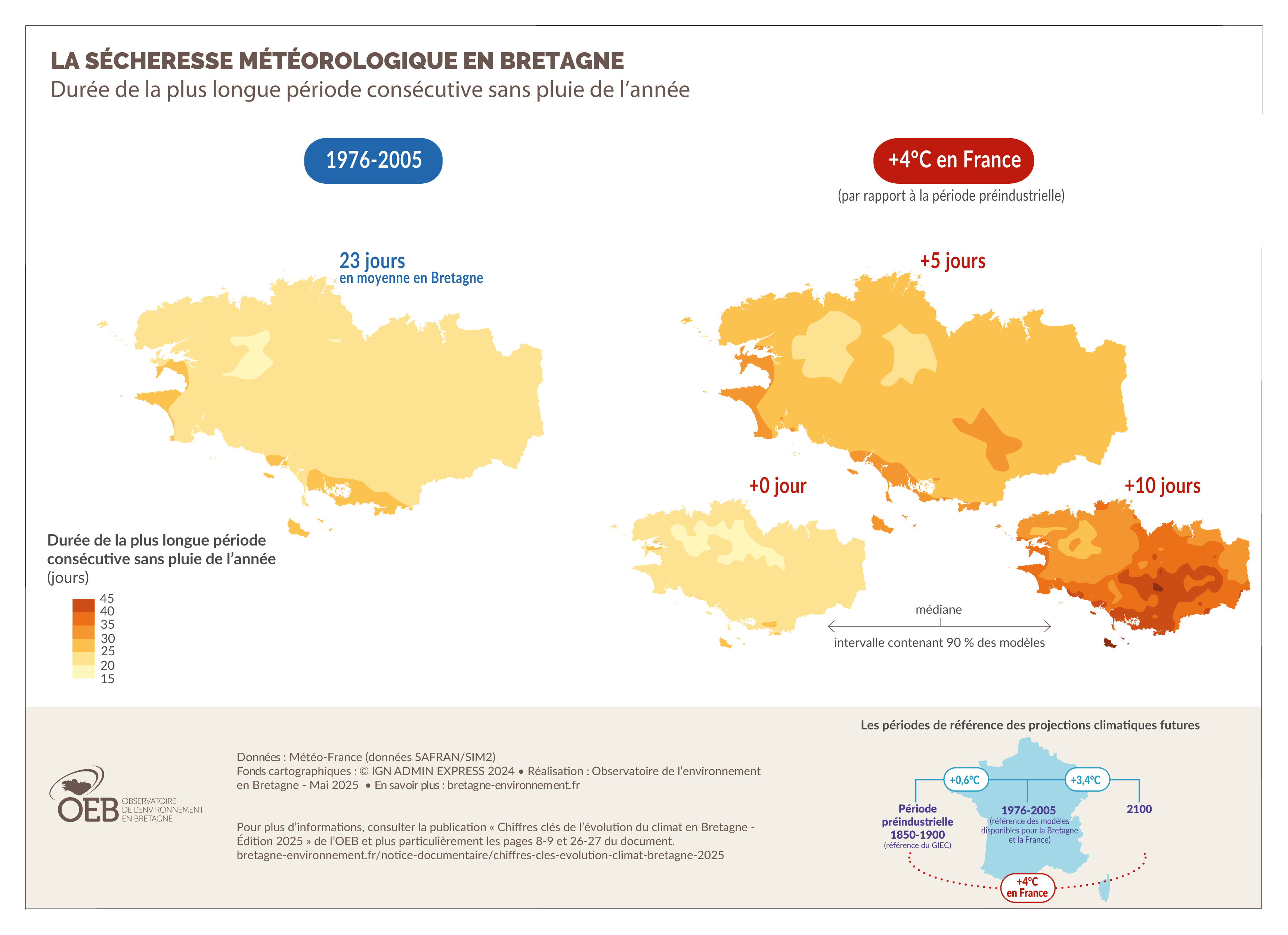

Qu’en est-il de la Bretagne, qui dans l’imaginaire collectif est un territoire intimement lié à la pluie ? 2022 nous a douloureusement rappelé que notre région est sensible aux sécheresses, du fait de sa géologie et ses caractéristiques hydrographiques. L’occupation des sols, tout particulièrement l’agriculture et l’urbanisation, influencent aussi la vulnérabilité de la région à cet aléa climatique. Dans une France à +4°C (en 2100 selon la TRACC), la Bretagne vivra des sécheresses plus longues et plus intenses, avec des périodes sans pluie qui s'allongent, et des sécheresses des sols et hydrologiques plus longues et plus intenses.

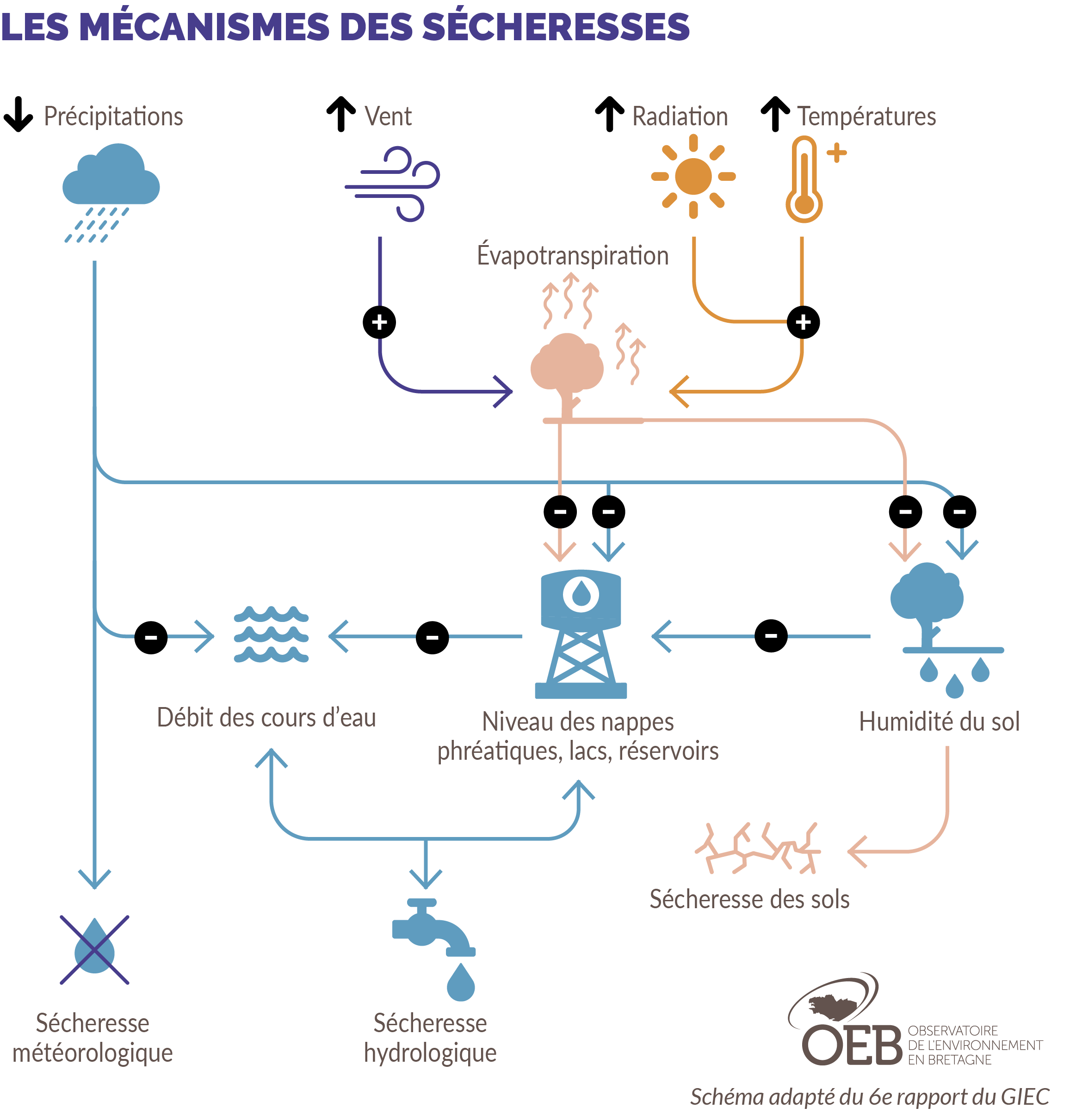

Les mécanismes des sécheresses

- Les relations entre précipitations, eaux souterraines et de surface en Bretagne

-

Un gradient de précipitations : l’est quasi deux fois moins arrosé que l’ouest

En Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour, dit-on pour plaisanter aux touristes. L’image d’une région pluvieuse lui colle à la peau, à tort et à raison : si l’ouest du territoire est caractérisé par une pluviométrie importante, avec plus de 1300mm de cumul annuel sur les reliefs finistériens, il tombe presque deux fois moins de pluie du côté oriental, en Ille-et-Vilaine et au nord-est des Côtes-d’Armor (moins de 700mm pour le bassin rennais).

Des nappes à faible capacité de stockage, très sensibles aux variations de pluies

Ces aquifères dits de socle sont composés d’une partie supérieure où la roche est altérée (les altérites), et une partie inférieure appelée « horizon fissuré », avec un réseau de fractures. Les altérites ont une porosité importante, ce qui leur permet de jouer le rôle de zone de stockage, un peu comme une éponge, tandis que les horizons fracturés ont une porosité globalement plus faible, les fractures servant de conduits pour la circulation et l’alimentation des rivières en eau.

Des capacités de stockage en eau réduite, et une vitesse de circulation rapide de l’eau dans les fractures : cette double caractéristique des aquifères bretons les rend très sensibles aux variations de pluies efficaces. Leurs vitesses de remplissage en hiver, et de vidange en été sont très rapides, et de ce fait, la moindre sécheresse météorologique peut se propager à ces aquifères, avec des conséquences également très rapides sur le débit des cours d’eau.

On retrouve également des aquifères alluviaux, de plus grande capacité de stockage (les alluvions de la Vilaine et de l’Oust), et quelques aquifères de petits bassins sédimentaires tertiaires, comme celui de situé au sud de Rennes, également productifs et fortement exploités pour la production d’eau potable.

Un réseau très dense de cours d’eau, alimentés en bonne partie par les aquifères

Quelques grands bassins versants au centre et à l’Est (Vilaine et Oust), et toute une mosaïque de petits et très petits bassins qui bordent le littoral, tout particulièrement sur la partie la plus occidentale du Finistère : tel est le profil hydrographique de la Bretagne qui possède un grand linéaire de plus de 30 000 km de cours d’eau, très ramifié à sa périphérie. Ces cours d’eau sont alimentés à la fois par les écoulements de surface, via le ruissellement, et de subsurface, par les écoulements souterrains provenant des aquifères de socle décrits plus haut. Ces aquifères étant superficiels, ils contribuent fortement au débit des cours d’eau bretons, entre 40% et 80%, selon l’étude SILURES du BRGM de 2008 (qui ne prend pas en compte les bassins versants côtiers).

Pas d'évolution des sécheresses des sols en Bretagne depuis 1959

Le sous-sol breton ne permet pas de constituer un stock d’eau d’une année sur l’autre comme dans d’autres régions. Les nappes bretonnes ont une faible capacité de stockage et se vident en quelques semaines (3 mois maximum) lors de l’absence de précipitations. Moins alimentés par les nappes, les cours d’eau voient leurs débits baisser très rapidement. Ceci crée une forte dépendance aux précipitations tombées sur les derniers mois et oblige à constituer des réserves d’eau de surface (75 % de l’eau potable en Bretagne provient des barrages).

Entre 1959 et 2023, Météo-France n’observe pas d’évolution des surfaces touchées par la sécheresse des sols en Bretagne, une conséquence de la forte variabilité des précipitations observées d’une année sur l’autre. La moyenne décennale ne permet pas de conclure à une « augmentation nette de la surface des sécheresse » précise Météo France dans son outil ClimatHD. Au niveau national, cependant, Météo France constate une « augmentation de la surface des sécheresses passant de valeurs de l’ordre de 5 % dans les années 1960 à plus de 10 % de nos jours ».

Afin d'évaluer l’évolution des sécheresses, Météo France calcule le pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse des sols. On peut ainsi, pour un territoire donné, comparer des années entre elles et voir, ou non, une tendance. Si elle a l’avantage de simplifier la lecture de l’évolution des sécheresses, cette démarche se base sur un indicateur qui mesure l’humidité des sols, le SWI. Il ne permet pas de représenter la complexité du phénomène sécheresse, qui n’intègre pas seulement un déficit d’eau dans le sol, mais aussi à d’autres niveaux du cycle de l’eau.

- L'indice d'humidité des sols SWI

-

Le SWI estime l’état de la réserve en eau du sol superficiel par rapport à la réserve utile, soit l’eau disponible pour les plantes. Cet indice varie entre 0 et 1, zéro étant un sol où les végétaux ne peuvent plus tirer d’eau (sol très sec), 1 étant le stade où le sol est saturé d’eau et a atteint sa réserve utile.

S’il est techniquement possible de mesurer l’humidité du sol à différentes profondeurs, le dispositif est complexe et extrêmement couteux à mettre en œuvre. Météo France estime donc le SWI via modélisation numérique, à partir de données météorologiques mesurables comme la température de l’air, les précipitations, le rayonnement, le vent, etc.

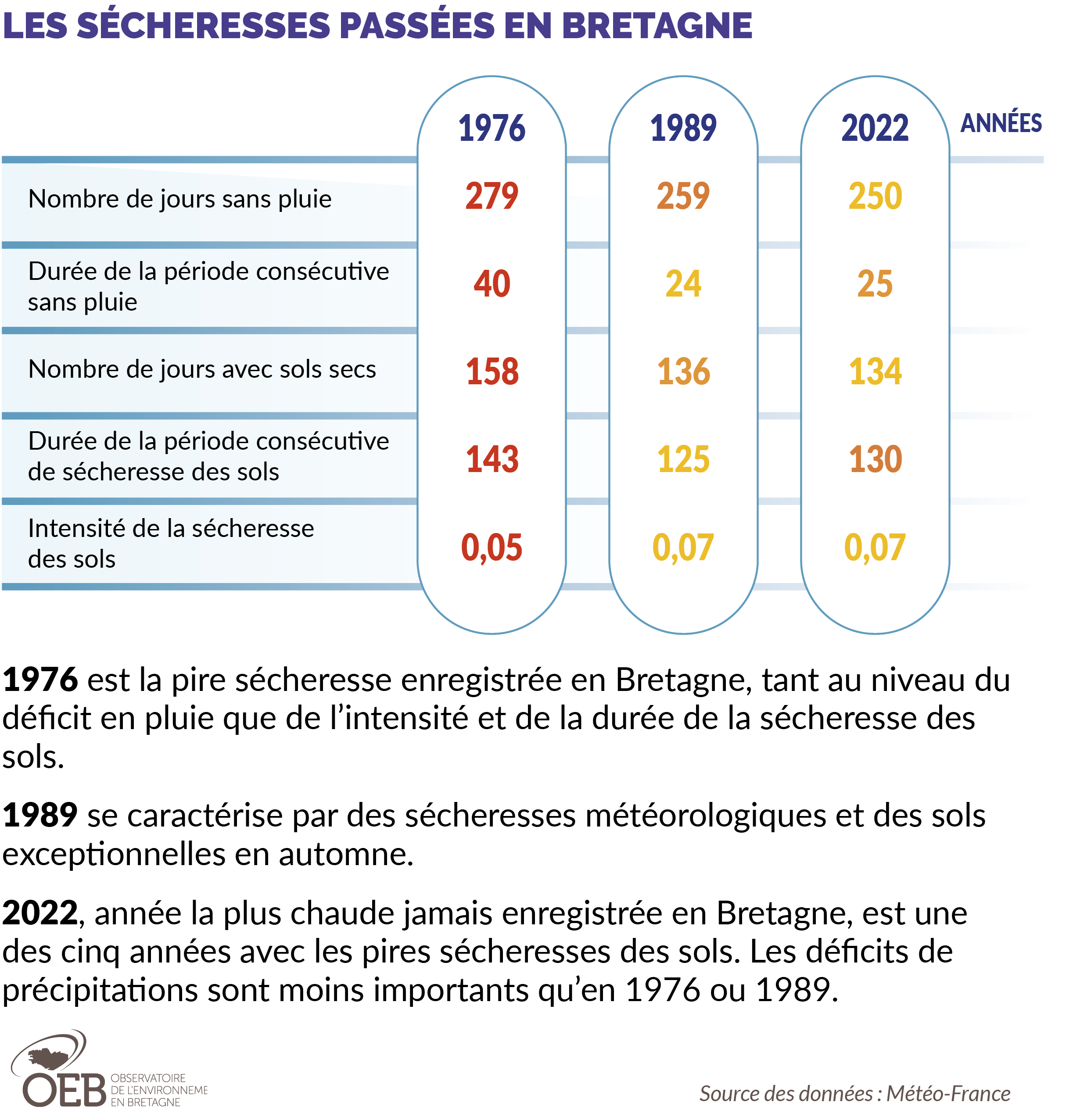

En Bretagne, 1976 et 1989 sont les deux années aux événements de sécheresse les plus sévères depuis le début des mesures en 1959. 2022 a été l'année la plus chaude en Bretagne depuis le début des mesures, entraînant, en combinaison avec le déficit de pluie, une sécheresse des sols assez importante.

De plus longues périodes sans pluie, et des sécheresses des sols plus intenses

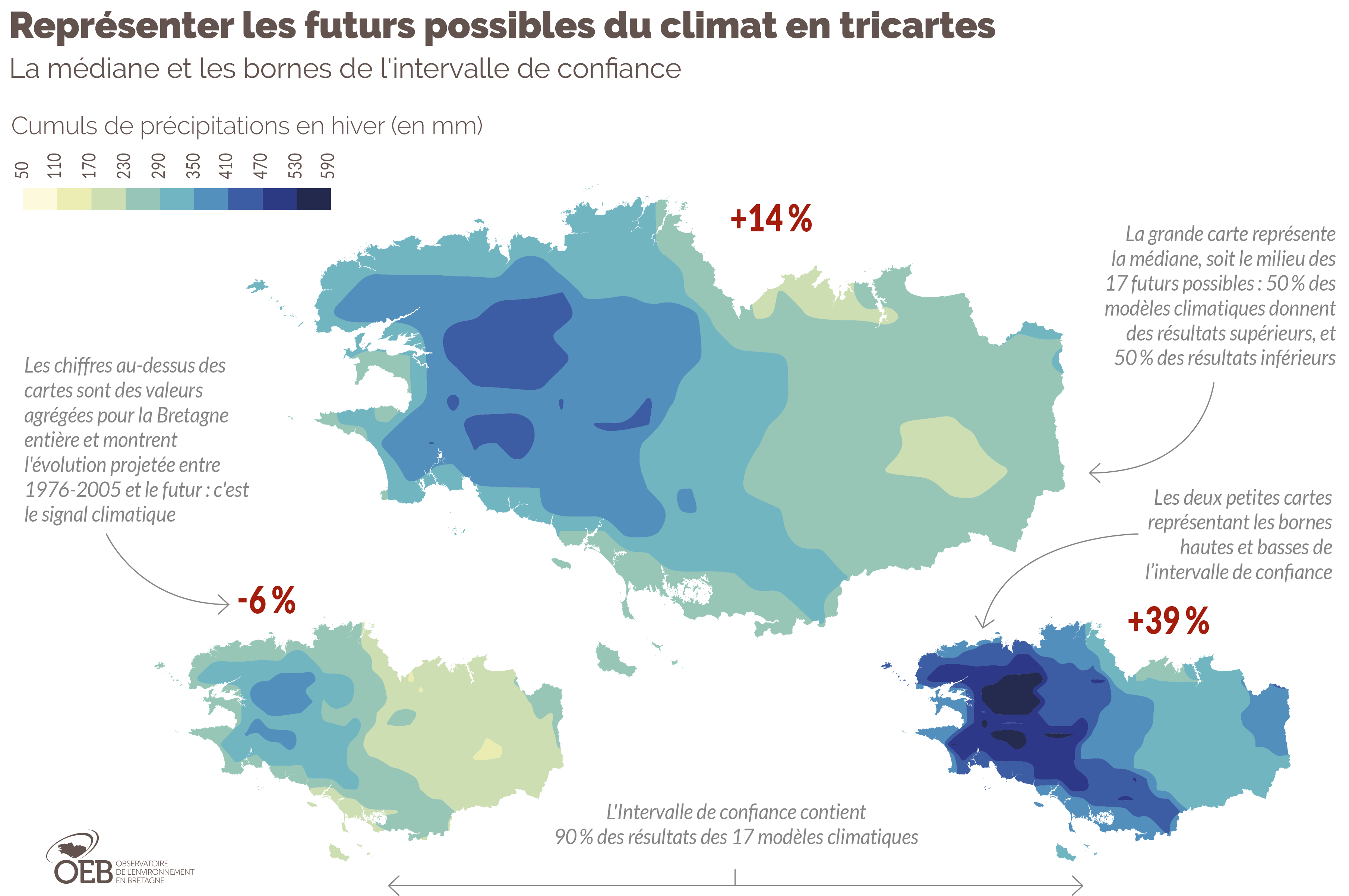

- Représenter les futurs possibles du climat sous forme de carte

-

Plusieurs futurs possibles simulés par 17 modèles climatiques

Représenter la diversité des futurs climatiques sous forme de carte

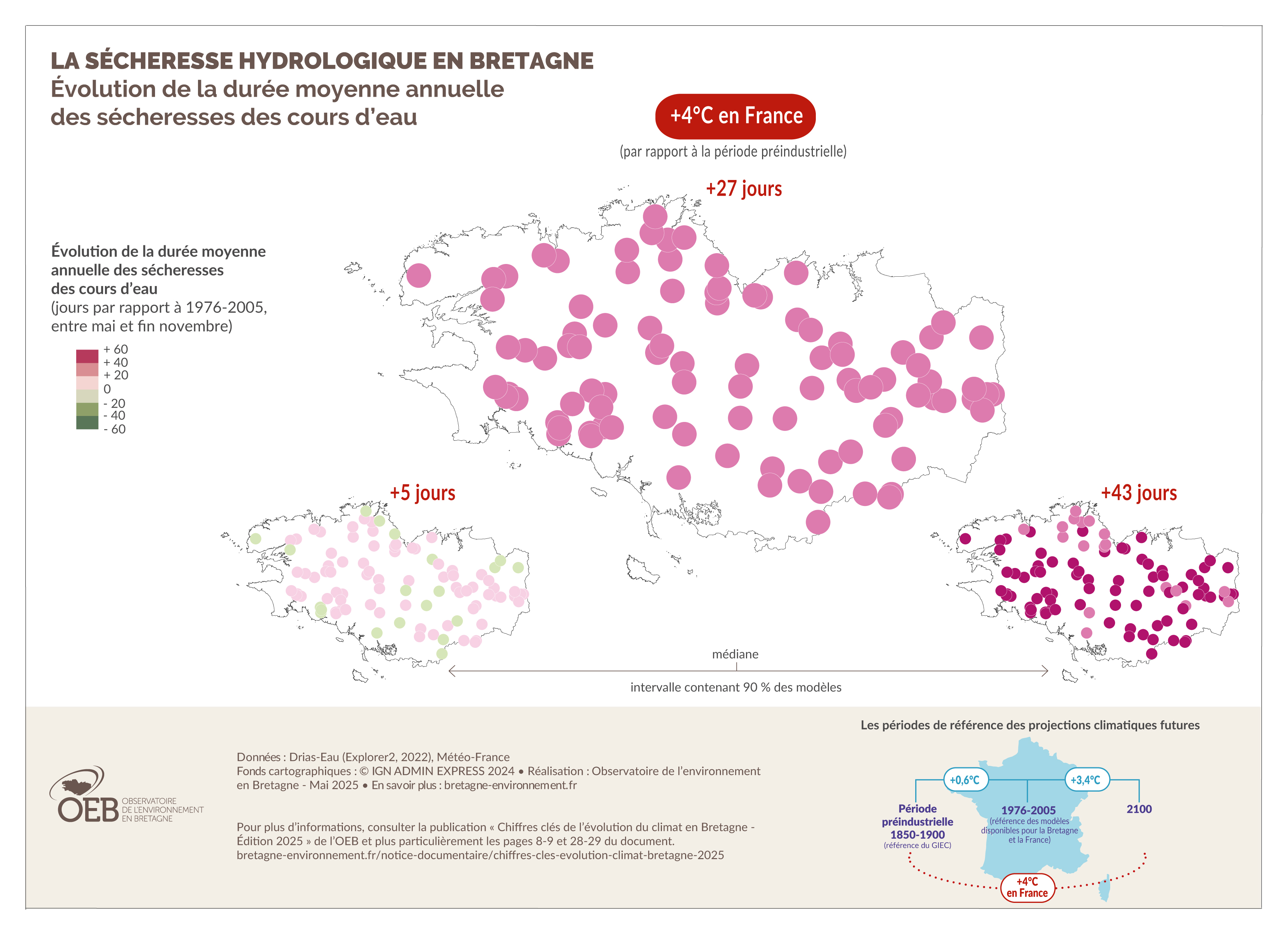

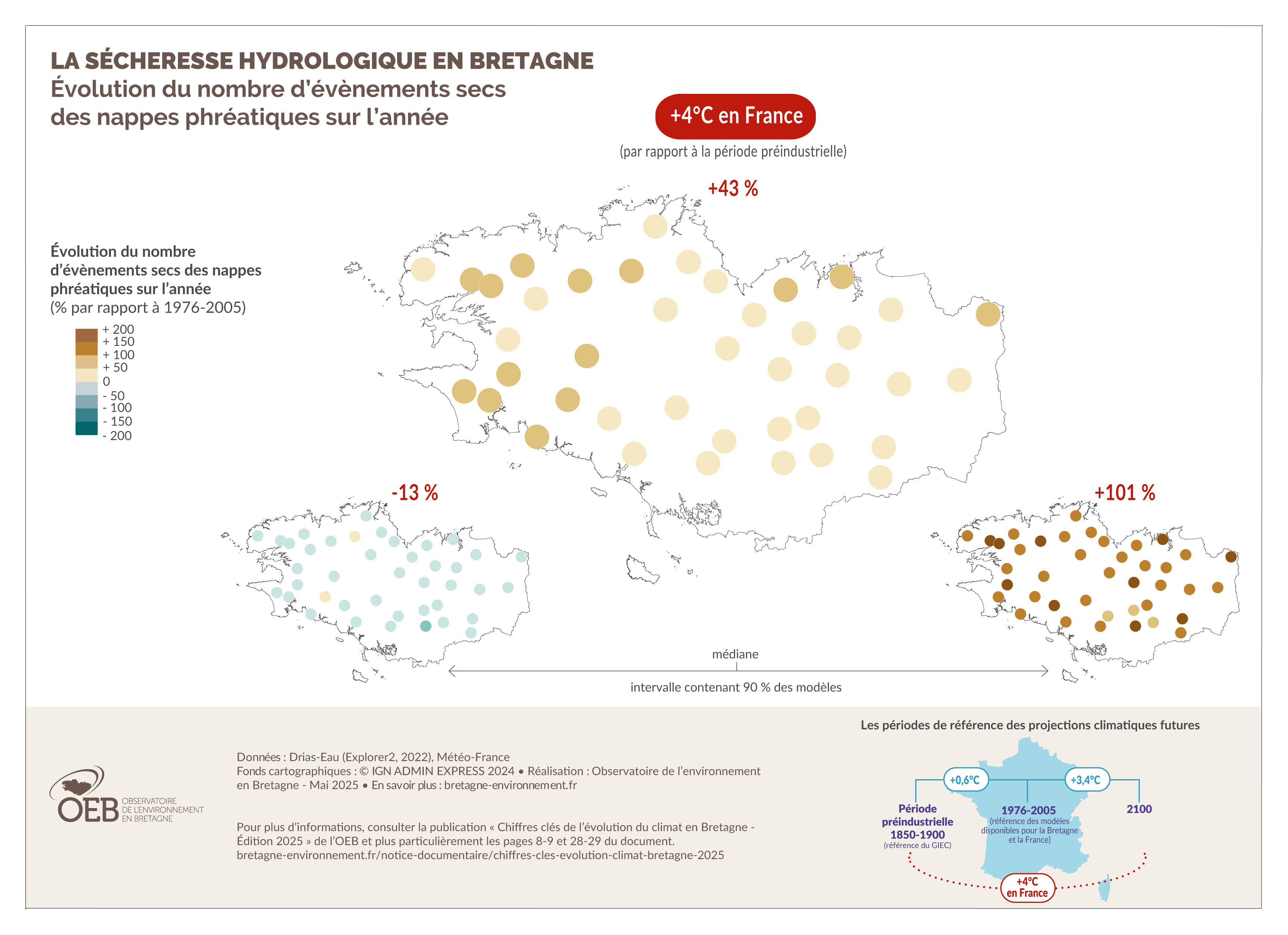

Aucun futur n’est plus probable qu’un autre, il faut donc prendre en compte l’ensemble des résultats des modèles, et pas seulement une valeur moyenne. Pour décrire le plus simplement cette dispersion, nous utilisons ici un intervalle de confiance qui englobe 90 % des résultats des modèles, ainsi que la valeur centrale, appelée médiane. Cet intervalle et sa médiane sont représentés sous forme de 3 cartes.

- Deux modèles contrastés pour les projections climatiques des vagues de chaleur

-

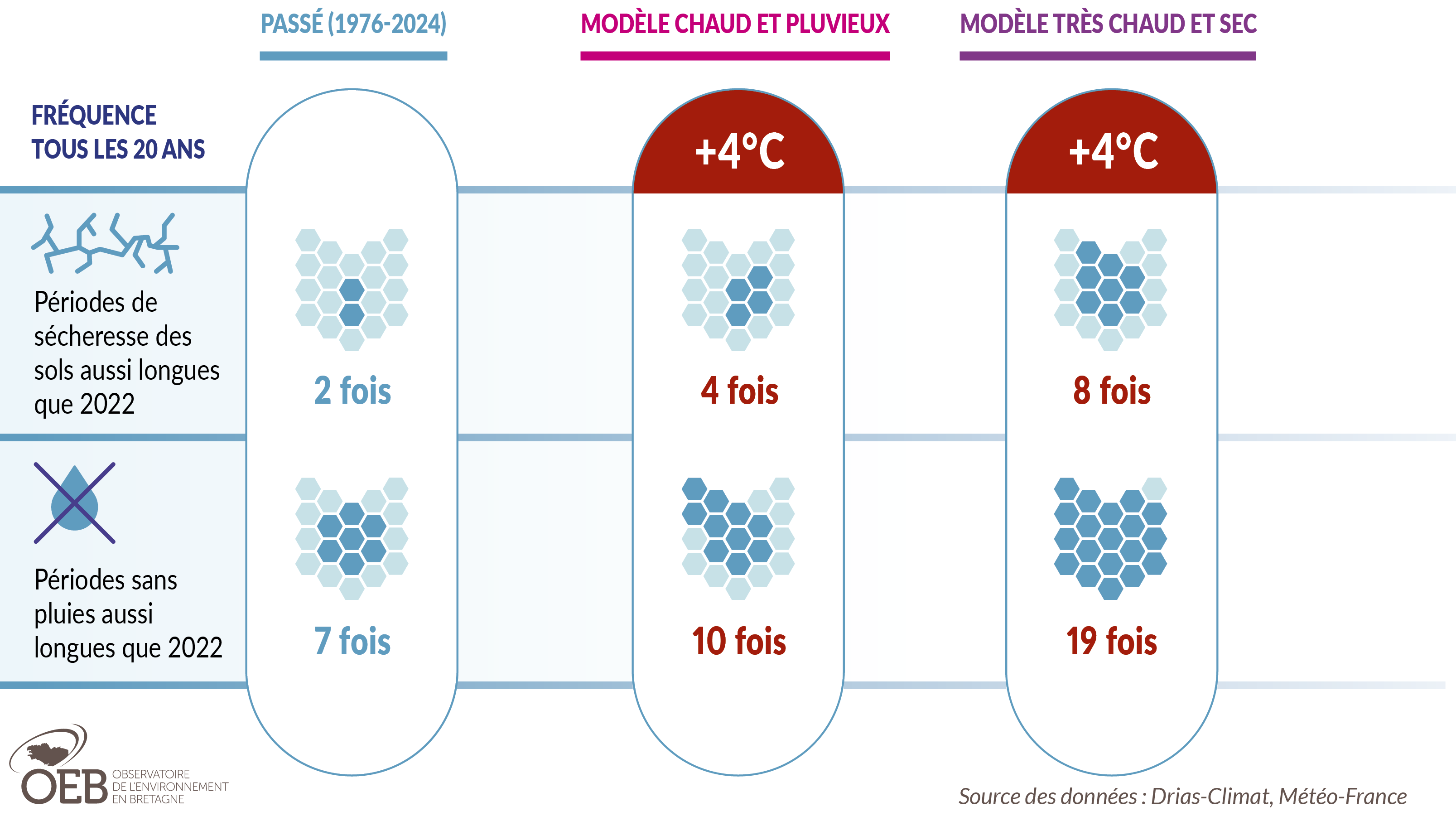

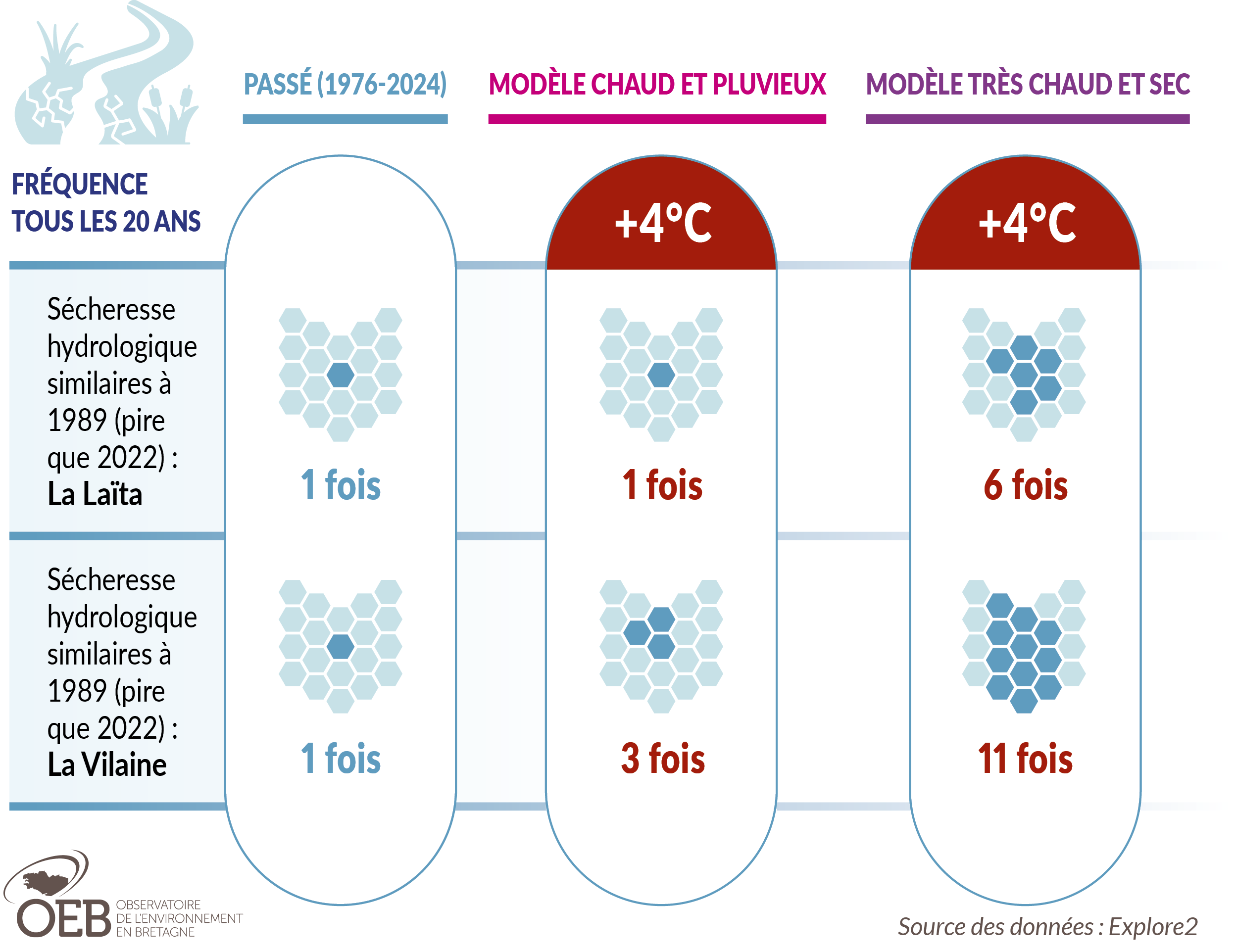

En complément des intervalles de confiance, nous avons sélectionné, pour les vagues de chaleur et les frises climatiques, deux modèles sur les 17 utilisés pour les projections climatiques. Ils donnent des résultats très contrastés sur les précipitations, la sécheresse et les températures. Ils permettent ainsi de bien représenter l’étendue des modélisations en termes de fortes chaleurs, sécheresses et inondations.

Image

- Le modèle très chaud et sec est parmi les modèles conduisant à un futur le plus chaud et le plus sec, avec une forte baisse de précipitations en été et peu d’évolution des précipitations extrêmes.

- Le modèle chaud et pluvieux est dans la moyenne des 17 modèles pour les températures mais projette une forte hausse des cumuls annuels et des fortes pluies.

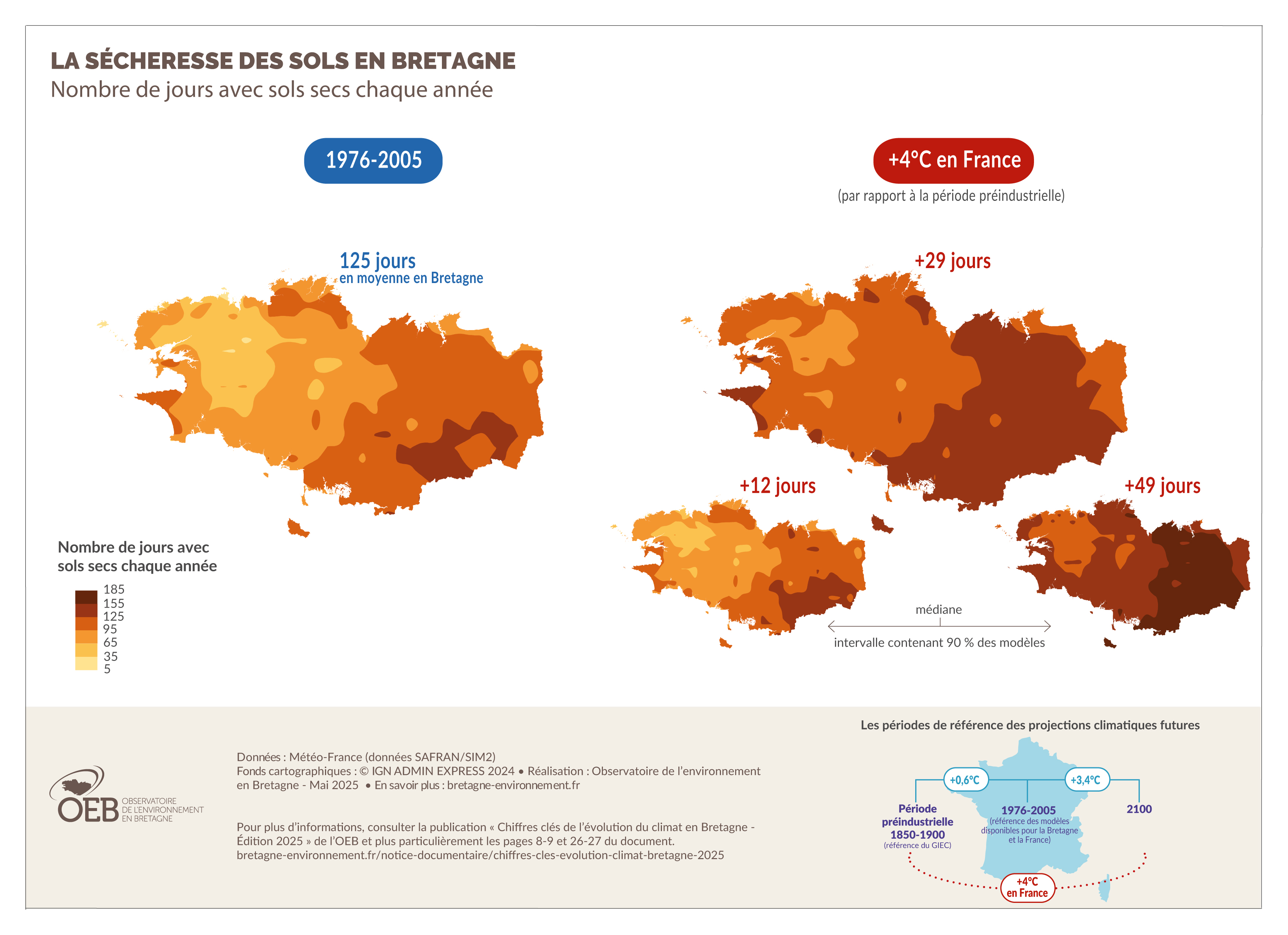

Dans une France à +4°C (en 2100 selon la TRACC), la Bretagne connaît de plus longues périodes sans pluie. Avec la hausse des températures, les sécheresses des sols deviennent plus longues, plus fréquentes et plus intenses. Des sécheresses aussi intenses que 2022 peuvent devenir la norme (modèle très chaud et sec), avec des intensités et des durées jusqu’ici jamais observées.

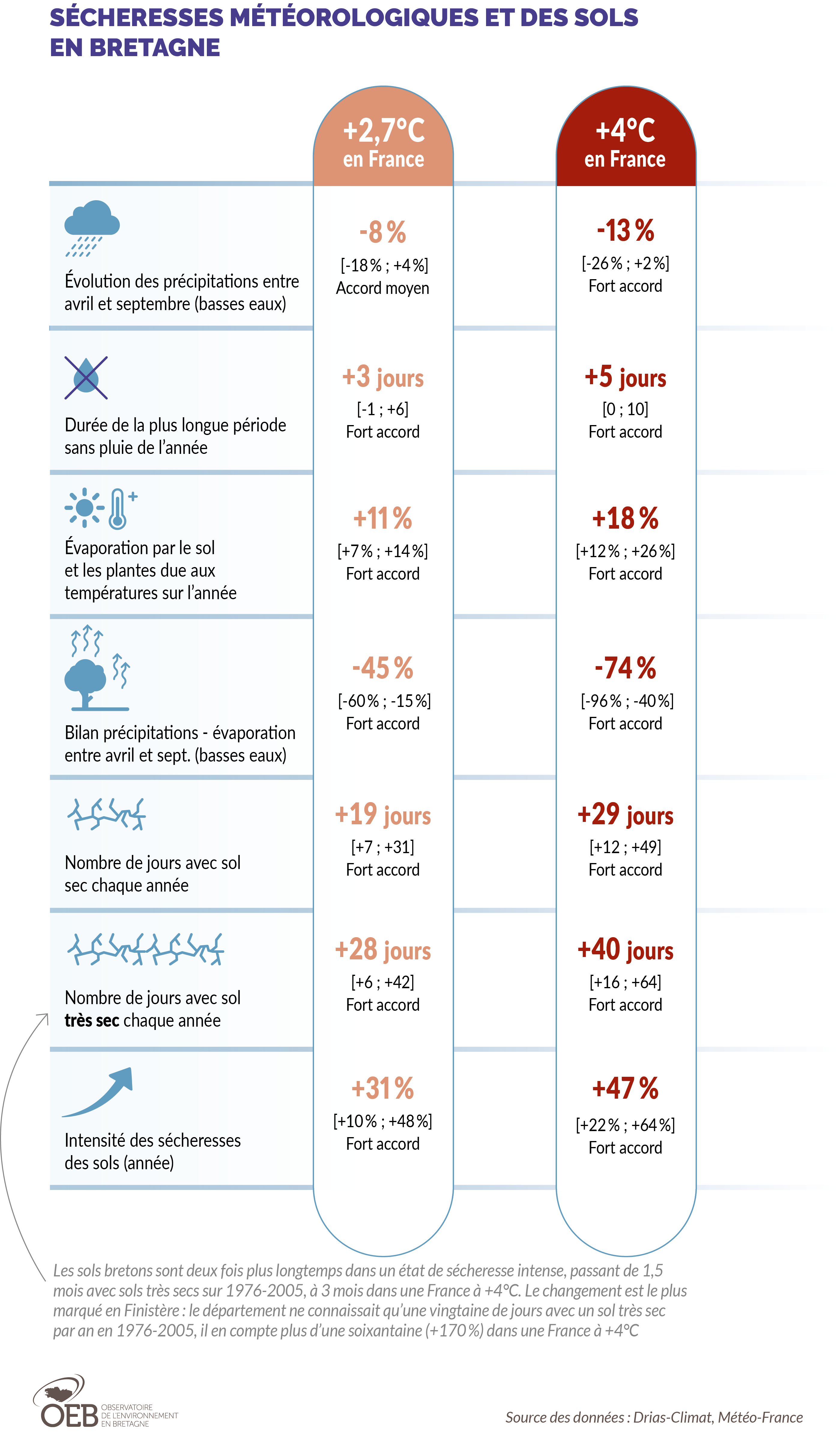

Dans une France à +2,7°C et +4°C (en 2050 et 2100 selon la TRACC), les sécheresses météorologiques s’allongent en Bretagne, entre avril et septembre, et de manière plus prononcée dans le sud du territoire. La baisse des précipitations fait l’objet d’un fort accord des modèles pour une France à +4°C et d’un accord moyen pour +2,7°C.

Dans une France à +2,7°C et +4°C (en 2050 et 2100 selon la TRACC), la poursuite de l’augmentation des températures en Bretagne conduit à une hausse de l’évaporation de l’eau par les plantes et le sol, en toute saison (fort accord). Conjugué à la baisse des précipitations entre avril et septembre, cela entraîne des sécheresses des sols plus longues, plus fréquentes et plus intenses (fort accord).

Dans une France à +4°C, le nombre annuel de jours avec sol sec augmente d’un mois, voire un mois et demi selon les modèles pessimistes (par rapport à une durée moyenne de 125 jours sur 1976-2005). Le pic d’intensité de sécheresse des sols grimpe de +47 %.

Si le sud-est de la région continue de connaitre les sécheresses des sols les plus longues et intenses, c’est le reste du territoire qui subit les changements les plus marqués. Dans le Finistère, le nombre annuel de jours avec sols secs augmente de 38 % dans une France à +4°C, soit 38 jours supplémentaires, par rapport aux 3 mois de la période de référence 1976-2005. En Ille-et-Vilaine, cette hausse est de 23 jours (+15 %), par rapport à 144 jours en 1976-2005.

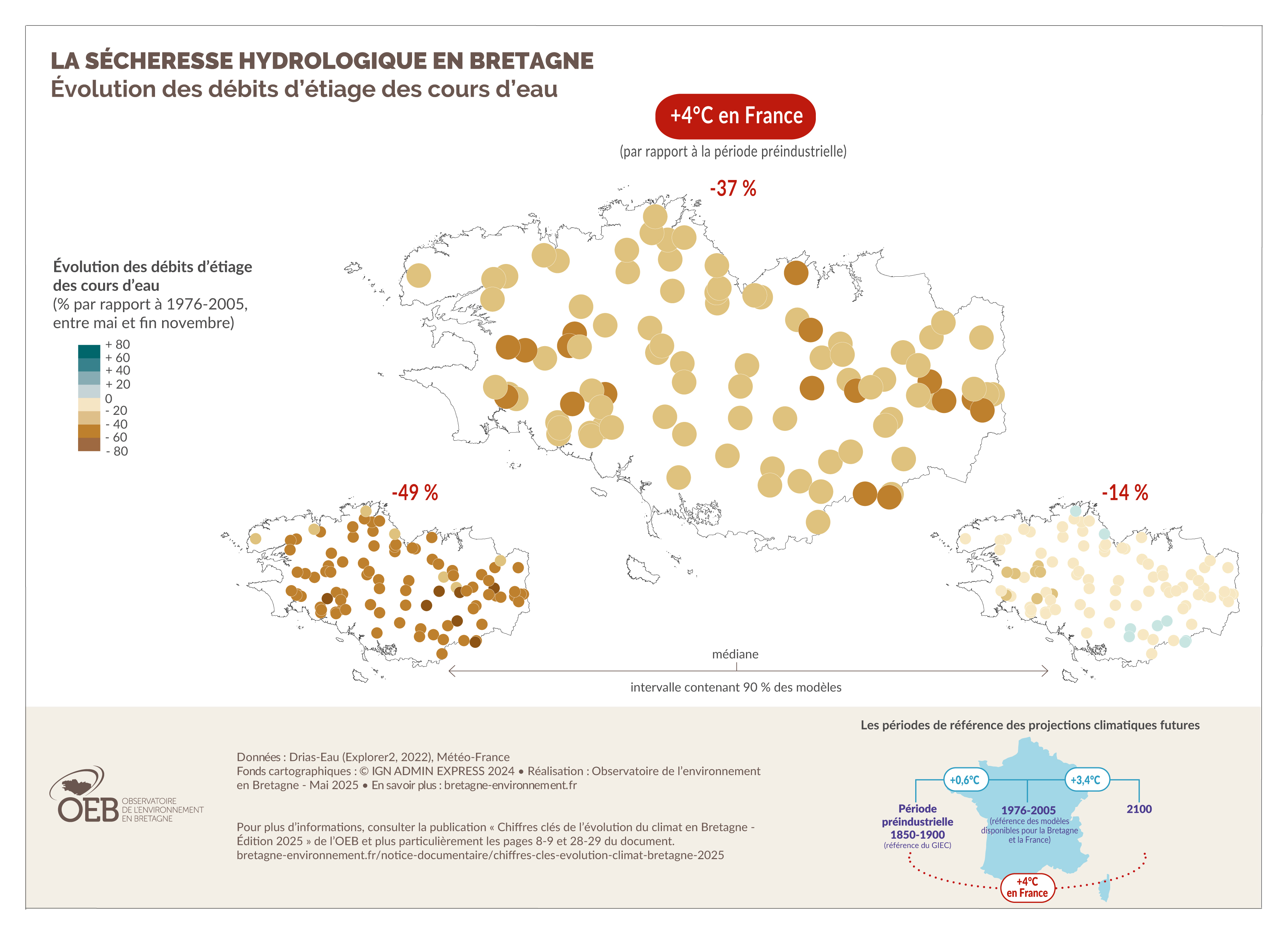

Des sécheresses hydrologiques plus extrêmes

L’étude de l’hydrologie passée en Bretagne (1968-2024) ne montre aucune tendance sur l’évolution de l’intensité des sécheresses des cours d’eau (débits d’étiage), la durée des étiages ou leur précocité. Les changements sont avant tout très variables d’une station à l’autre. Aucun changement n’est non plus observé dans l’intensité ou la fréquence des sécheresses des nappes phréatiques.

Pour le futur, les simulations hydro-climatiques s’accordent toutes fortement sur une baisse drastique des débits d’étiage, une augmentation de leur durée et une date de début plus précoce dans l’année. Dans une France à +4°C (en 2100 selon la TRACC), ces débits diminuent de - 14 à - 49 %, avec une durée d’étiage allongée de 5 à plus de 40 jours, selon les modèles.

Les projections montrent également une augmentation du nombre de cours d’eau à sec en Bretagne entre juillet et octobre dans le futur. Cette augmentation est visible dès le milieu du XXIe siècle pour les scénarios d’émissions modérées et fortes de gaz à effet de serre. Elle est particulièrement marquée sur le sud-est de la région.

Les événements secs des nappes deviennent plus fréquents et intenses en Bretagne, quel que soit le degré de réchauffement ou la saison. L’augmentation de ces événements secs est plus forte en hiver qu’en été, sans pour autant que les nappes n’atteignent en hiver des niveaux de sécheresse aussi importants qu’en été. La hausse relative du nombre d’événements secs des nappes est en effet plus importante d’octobre à mars (+63 %, fort accord des modèles) qu’entre avril et septembre (+21 %, accord moyen des modèles).