- Barbero R, Abatzoglou JT, Pimont F, Ruffault J, Curt T (2020) Attributing Increases in Fire Weather to Anthropogenic Climate Change Over France. Frontiers in Earth Science 8.

- DRAAF Bretagne (2024), Plan interdépartemental de protection des forêts et landes contre l’incendie en Bretagne (PIPFCI) 2024-2033, et annexes.

- Fargeon Hélène (2019). Effet du changement climatique sur l’évolution de l’aléa incendie de forêt en France métropolitaine au 21ème siècle. Sylviculture, foresterie. Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France.

- François Pimont, Jean-Luc Dupuy, Julien Ruffault, Eric Rigolot, Thomas Opitz, et al.. Projections des effets du changement climatique sur l’activité des feux de forêt au 21ème siècle : Rapport final : Contribution technique à la mission d’expertise conjointe sur l’extension des zones à risque d’incendie de forêt et de végétation à échéance du milieu et fin du siècle dans le contexte du changement climatique. INRAE. 2023.

- Rapport de la mission interministérielle : Changement climatique et extension des zones sensibles aux feux de forêts (2010), avec en annexe le résumé de l’étude de Météo France sur l’estimation de l’impact du changement climatique dans le domaine des incendies de forêt (p.186).

- Rapport sénatorial (2022). Feux de forêt et de végétation : prévenir l’embrasement.

L'activité en feux est restée stable en Bretagne depuis les années 2000, avec cette caractéristique régionale d'avoir une surface en landes cinq fois plus touchée par les feux que les forêts, et des zones à risque dispersées sur toute la région. Les projections climatiques indiquent une augmentation nette des jours à risque avéré de feux dans le futur, particulièrement dans le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, où l'activité en feux s'intensifierait dès 2050.

L’humain est le principal responsable des feux de forêts et de végétation en France : 90 % des départs de feu ont une origine humaine, qu’elle soit accidentelle ou intentionnelle, avec plus de 50 % liés à des imprudences ou des comportements dangereux. Grâce aux politiques de prévention et de lutte, l’activité des feux (soit leur nombre et la superficie brûlée) a largement diminué ces dernières décennies, tout particulièrement dans les zones les plus à risque, dans le Sud de la France. Les conditions météorologiques propices aux incendies ont, elles, augmenté ces dernières décennies sur tout le territoire français, en partie à cause du changement climatique.

Les conditions climatiques favorables aux feux de végétation

Les conditions propices aux feux de végétation dépendent de facteurs météorologiques, mais aussi du type de végétation et du relief. A cela s’ajoute des facteurs anthropiques, comme les activités humaines et les politiques de prévention et de lutte, qui influencent fortement le déclenchement des feux sur un territoire. Ce caractère multifactoriel des feux de végétation a pour conséquence qu’on ne peut pas prédire une activité en feux uniquement à partir de facteurs climatiques.

De fortes chaleurs combinées à un manque de précipitations entraînent une forte évapotranspiration des plantes et un dessèchement des végétaux morts, favorisant ainsi les départs et la propagation du feu. Les vents et l’activité orageuse peuvent aussi influencer l’activité des feux.

Une formation végétale est plus ou moins sensible au feu, selon les espèces qui la composent et la densité de biomasse. Cette sensibilité est caractérisée par la capacité à s’enflammer (l’inflammabilité), reliée au risque d’éclosion d’un feu, et l’efficacité à brûler (la combustibilité), qui va influencer la propagation du feu.

Quelles sont les zones les plus à risque en Bretagne ?

En Bretagne, 460 000 ha de forêts et 47 000 ha de landes couvrent le territoire de manière assez hétérogène : de 13 % pour l’Ille-et-Vilaine à 24 % pour le Finistère, où l’on retrouve près de la moitié des landes bretonnes.

La cartographie régionale du risque d’incendie de la DRAAF permet de voir que les territoires à risque face aux feux de végétation sont assez dispersés et surtout situés dans le Finistère et Morbihan. 201 communes (soit 16 % des communes bretonnes) sont concernées par un risque fort de feu de végétation.

Sept territoires sont ainsi identifiés comme à particulièrement à risque dans le Plan interdépartemental de protection des forêts et des landes contre l’incendie en Bretagne (PIPFCI) 2024-2033 :

- Les landes littorales fréquentées (Finistère, Côtes-d’Armor et Ille-et-Vilaine),

- une grande partie du PNR d’Armorique : les Monts d’Arrée et la Presqu’île de Crozon,

- les landes de Lanvaux et les landes alréennes du Morbihan,

- les massifs forestiers de Rennes-Liffré et Chevré (35), et de Paimpont-Brocéliande (35-56).

La continuité des formations végétales inflammables sur les Monts d’Arrée, dans les landes de Lanvaux et sur le massif de Paimpont-Brocéliande rend ces sites particulièrement propices aux grands incendies, comme en témoignent les feux de l’été 2022. Près de 2000 ha sont alors partis en fumée dans les Monts d’Arrée, et 500 ha à Brocéliande.

Voit-on déjà un effet du changement climatique sur les incendies de végétation

Vu le caractère multifactoriel des feux de végétation, et l’importance du facteur humain dans leur déclenchement, il est important de différencier l’évolution des conditions climatiques propices aux feux, et l’activité de feu. Ainsi, alors que l’activité des feux a clairement diminué en France durant les dernières décennies, les conditions météorologiques propices à la survenue des feux a augmenté de 20% sur le territoire métropolitain (pour la période 1958-2008), avec un allongement de la saison des feux et une extension des territoires avec un risque très élevé, selon une étude de Météo France pour le rapport de la mission interministérielle sur le changement climatique et extension des zones sensibles aux feux de forêts

Selon une étude de Barbero et al. (2020), la moitié de l’augmentation des conditions favorables au feu en région méditerranéenne, et des conditions de sécheresses propices aux feux, peut être formellement attribuée au changement climatique. Cette influence du changement climatique se traduit notamment par des conditions favorables aux feux extrêmes (comme celles de 2003) cinquante fois plus probables entre 2008 et 2017 qu’en 1960.

2022 a été une année charnière dans l’histoire des incendies en France, et une illustration des effets du changement climatique, avec une extension spatiale inédite des feux sur l’ensemble du territoire métropolitain.

En Bretagne, l’activité des feux a diminué depuis les années 70, avec des dynamiques différentes pour les landes et les forêts. Les feux de landes sont les plus courants et ravageurs : la surface brûlée a été en moyenne cinq fois plus importante que celle des feux de forêts durant ces dix dernières années : on comptabilise 291ha/an de landes brûlées, contre 59ha/an de forêts pour la période 2010-2022.

Les surfaces de landes brûlées ont également bien moins diminué que celles des forêts. La surface moyenne annuelle de forêts brûlées a été divisée par neuf, quand celle des landes a baissé de moitié depuis les années 70 (comparaison 1975-1992 à 2010-2022). Le nombre de feux est resté, lui, relativement stable depuis 50 ans, oscillant généralement entre 100 et 200 départs de feux, avec certaines années des pics à plus de 500 feux.

Cette importance du feu de landes en Bretagne a pour conséquence que près d’un tiers des départs d’incendie ont lieu au printemps, lorsque les fougères et herbacées sont mortes ou sèches, en attente de la repousse annuelle. 55 % des départs d’incendie ont lieu durant l’été.

Le recensement des surfaces brûlées et nombre de feux permet de corréler les années particulièrement chaudes et sèches avec les plus gros incendies. L’année 1976 détient les records de surface brûlées et de nombre de feux, suivie par 2022, 1996, 1984 et 1989.

Quelles évolutions des feux de végétation dans une France à +4°C ?

Pour la Bretagne, des projections existent sur l’évolution future des conditions météorologiques et de l’activité des feux. Le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine sont confrontés en premier, et le plus intensément, à une augmentation de l’activité en feux et du nombre de jours avec un risque avéré de feux.

Évolution future des conditions météorologiques

L’indice forêt météo (IFM) permet d’estimer le danger météorologique de feux de forêt, c’est-à-dire sa probabilité d’éclosion et son potentiel de propagation. Il synthétise les effets de la pluie, du vent, de la température et de l’humidité. Le nombre de feux est relativement bien corrélé à l’IFM, mais il dépend aussi fortement des politiques de prévention et de lutte d’un territoire. Le risque d’incendie est avéré à partir d’un IFM supérieur à 20, et élevé à partir de 40.

Dans une France à +4°C (en 2100 selon la TRACC), le nombre de jours avec un risque avéré de feux de végétation (IFM>20) augmente partout à l’année en Bretagne : de 16 à 37 jours supplémentaires, avec plus de 70 % de cette augmentation ayant lieu en été. En comparaison à la période 1976-2005, on passerait d’une quinzaine de jours à risque avéré d’incendie, à près de deux mois en fin de siècle pour les modèles les plus pessimistes. Les risques de sécheresse et l’augmentation de température étant plus importants dans l’est et le sud de la Bretagne, c’est également là que l’intensification du risque d’incendie est le plus fort.

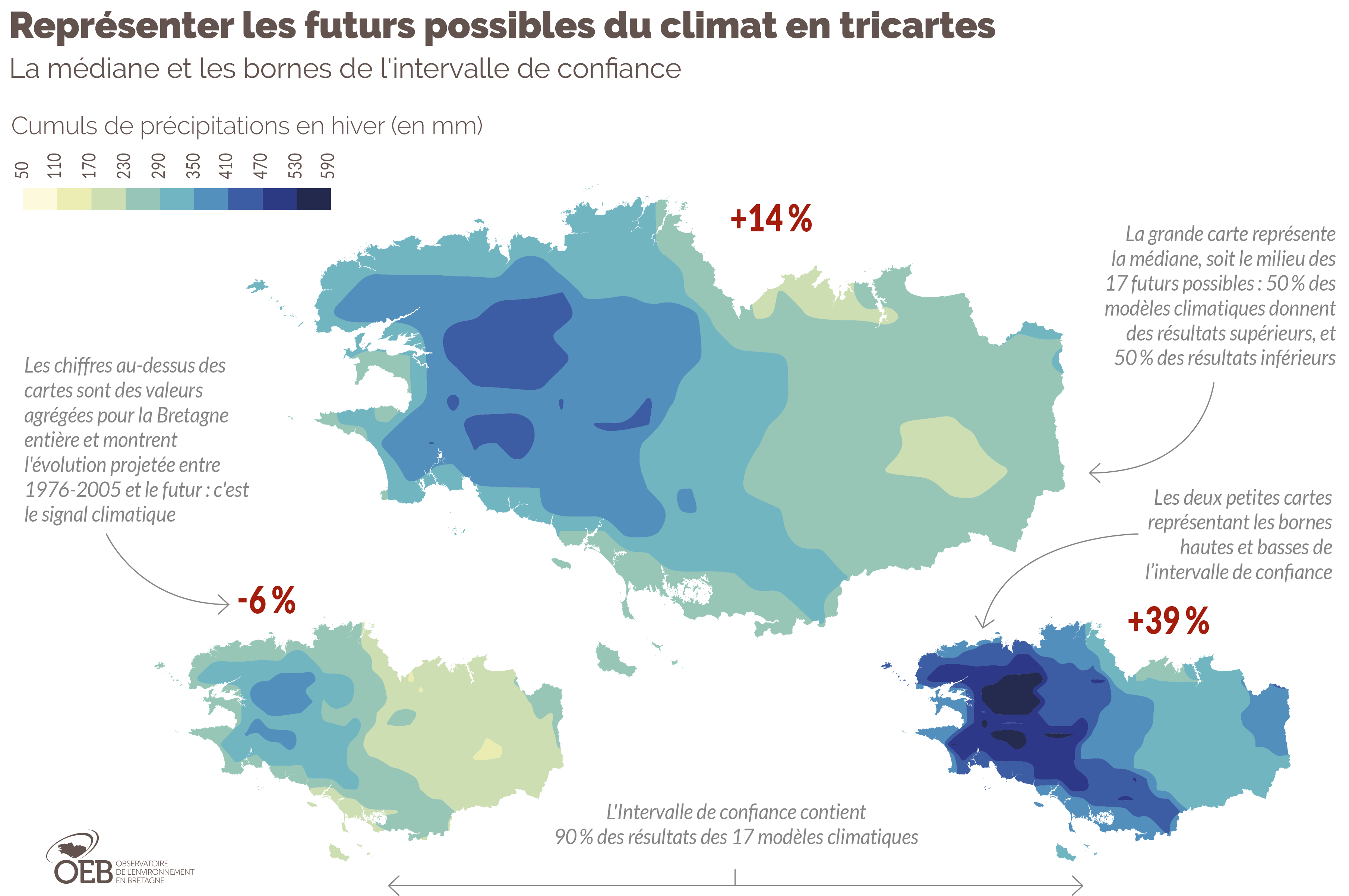

- Représenter les futurs possibles du climat sous forme de carte

-

Plusieurs futurs possibles simulés par 17 modèles climatiques

Représenter la diversité des futurs climatiques sous forme de carte

Aucun futur n’est plus probable qu’un autre, il faut donc prendre en compte l’ensemble des résultats des modèles, et pas seulement une valeur moyenne. Pour décrire le plus simplement cette dispersion, nous utilisons ici un intervalle de confiance qui englobe 90 % des résultats des modèles, ainsi que la valeur centrale, appelée médiane. Cet intervalle et sa médiane sont représentés sous forme de 3 cartes.

Évolution future du nombre de feux

Les paragraphes suivants s’appuient sur les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre modérées (RCP 4.5) et fortes (RCP 8.5). La trajectoire TRACC d’une France à +4°C en 2100 se situe entre ces deux scénarios RCP. Pour en savoir plus consultez notre FAQ.

Une étude de l’INRAE de 2023 a développé un modèle pour relier le nombre de feux de plus de 20 ha à partir des données IFM en France. Elle a projeté l’évolution de ces feux durant le XXIème siècle, selon les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre RCP4.5 et RCP8.5 par rapport à la période 2001-2020*.

*La saison des feux 2022, particulièrement dévastatrice, n’a pas pu être prise en compte dans l’ajustement des modèles probabilistes qui ont fourni ces projections, faute de données disponibles lors de la réalisation des études.

Pour la France métropolitaine, les deux scénarios RCP donnent globalement les mêmes projections pour 2050 : une augmentation de 60 % des feux sur l’ensemble du territoire français. Au-delà, les scénarios se séparent, avec, en 2090, un triplement des feux pour le RCP8.5, et + 80 % pour le RCP4.5. Cette séparation nette des trajectoires en 2050 souligne l’importance de la continuation des efforts d’atténuation du changement climatique afin de limiter ses conséquences dans le futur.

L’activité en feu se modifie aussi spatialement sur le territoire français. Historiquement, deux zones sont propices au feu. Elles sont situées dans le sud, le long de la Méditerranée (« Sud-est ») et en Aquitaine (« Sud-ouest »). Depuis le début du XXIème siècle, on observe une extension de ces zones vers le nord. Les projections indiquent une intensification des feux dans une troisième zone, au voisinage du Centre-Val-de-Loire et des Pays-de-la-Loire (« Centre-Ouest »). Ces zones sont appelées à s’agrandir, la zone « Centre-Ouest » pouvant potentiellement atteindre l’est de la Bretagne. Les trois zones pourraient se rejoindre, et donc couvrir une grande partie de la France, sous le scénario RCP8.5, d’ici la fin du siècle.

En Bretagne, les modèles projettent une augmentation nette de l’occurrence des feux >20ha dans le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine dès 2050 (pour les deux RCP) ; puis dans les Côtes-d’Armor et le Finistère en 2090 pour le RCP8.5. A noter que l’INRAE souligne une certaine incertitude autour des projections dans le Finistère, qui pourraient donc sous-estimer l’activité en feux.

Les jeux de données

- Pour la France : Base de données Prométhée et BDIFF

- Pour la Bretagne : données produites pour la réalisation du PIPFCI 2024-2033

En savoir plus

- Météo France :

- Centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique (Ministère de la Transition écologique) : Feux de forêt : à quoi s’attendre et comment s’adapter ?

- Géorisques : M'informer sur un risque : les feux de forêt

- Observatoire des forêts françaises : incendies de forêt et de végétation