Le diagnostic de l’état d’un cours d’eau est un sujet complexe, compte-tenu de la multiplicité des pressions et impacts. Les organismes biologiques vivant en permanence dans les cours d’eau enregistrent toutes les modifications du milieu. Ils sont à ce titre de très bons indicateurs de l’état global des écosystèmes aquatiques.

Qu'est-ce que la bioindication ?

Les cours d’eau sont les réceptacles des multiples pollutions issues de leur bassin versant. La multiplicité des paramètres à analyser et la diversité des atteintes physiques aux cours d’eau (barrages, chenalisation…) rendent l’évaluation de leur état écologique très complexe.

Les méthodes de bioindication reposent sur le caractère intégrateur de la faune aquatique qui subit les effets de l’ensemble des perturbations du système aquatique. Toute modification du milieu va engendrer une modification des communautés vivantes qui y habitent. Par exemple, le réchauffement de l’eau au sein d’une retenue va faire disparaître les espèces d’eaux froides comme la truite et faire apparaître des espèces plus thermophiles comme le gardon.

Pourquoi les poissons sont de bons bio-indicateurs ?

- Ils vivent longtemps : la communauté de poissons que l’on observe à un instant t renseigne sur les pressions qui se sont exercées sur une période longue.

- Ils sont sensibles aux changements : certaines espèces ne supportent pas la pollution par manque d’oxygène, tandis que d'autres peuvent survivre dans des eaux dégradées. Leur présence ou absence donne donc des indices sur l’état du milieu.

- Ils occupent différents niveaux de la chaîne alimentaire : les espèces piscivores (brochet), invertivores (truite, vandoise…) et les poissons omnivores (gardon, carpe) réagissent différemment aux perturbations environnementales. La dégradation du milieu tend à diminuer les espèces spécialisées et favoriser le développement des espèces généralistes.

L’ « indice poissons rivière » (IPR) est un indicateur d’état des milieux aquatiques basé sur les peuplements piscicoles. Il a été élaboré par des scientifiques (Oberdorff et al., 2002) en collaboration avec le Conseil Supérieur de la pêche, devenu l’OFB. Il traduit l’écart entre la structure du peuplement piscicole d’une station donnée, échantillonnée par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou peu modifiées par l’homme. Plus la note IPR est élevée et plus le peuplement est altéré.

L’indice poisson Rivière, un thermomètre de l’écologie des cours d’eau

L’IPR est composé de 7 métriques fonctionnelles qui traduisent les principales perturbations du système mais peuvent donner des indications sur les types d’impacts.

- NTE : nombre total d’espèces. Un nombre d’espèces trop important peut traduire l’eutrophisation du milieu, la présence de plan d’eau. Un déficit d’espèces peut être le signe de la disparition d’espèces sensibles.

- NEL : nombre d’espèces lithophiles (reproduction sur substrats minéraux). Cette métrique est sensible aux phénomènes de colmatage, aux travaux hydrauliques.

- NER : nombre d’espèces rhéophiles (vivant dans des habitats courants). Cette métrique est sensible au ralentissement des écoulements (barrages, biefs), aux baisses de débits…

- DIT : densité d’individus tolérants. Métrique sensible principalement aux pollutions organiques.

- DII : densité d’invertivores. Cette métrique évalue indirectement une dégradation de la communauté d’invertébrés présente dans le milieu

- DIO : Densité d’individus omnivores. Cette métrique évalue le degré de déséquilibre trophique dans le milieu aquatique.

- DTI : densité totale d’individus. Cette métrique traduit une surproduction du système ou au contraire une régression de la densité suite à des pollutions aiguës.

Guildes écologiques et métriques de l’indice poisson : comment ça marche ?

Les métriques fonctionnelles de l’indice poisson sont des sous-paramètres de l’indice. Elles sont basées sur la réponse de guildes écologiques aux altérations.

Les guildes écologiques regroupent des espèces ayant des exigences écologiques similaires. En bioindication, elles permettent d'analyser plus finement les relations de cause à effet entre dégradation du milieu et réponse biologique du peuplement.

Par exemple, en cas de pollution organique, la baisse de l’oxygène dans l’eau fait disparaître les espèces les plus exigeantes sur ce paramètre et en favorise d’autres, tolérantes, comme le chevesne ou le gardon.

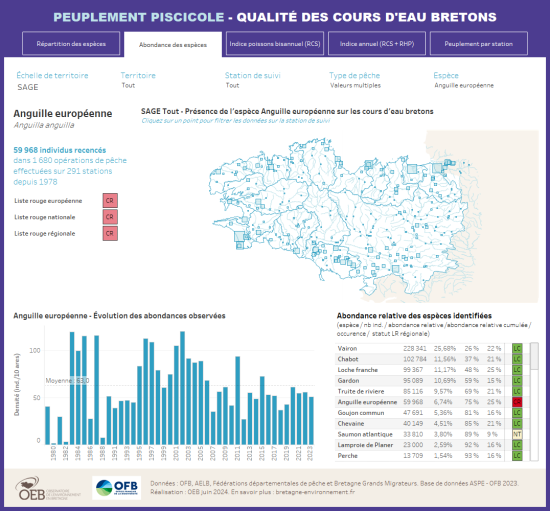

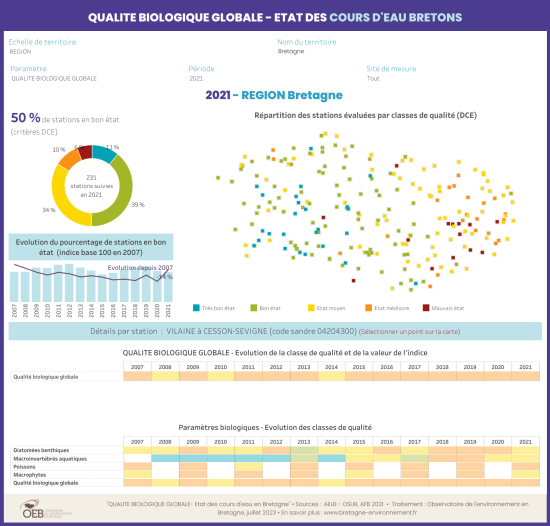

Des réseaux de long terme pour suivre l’état écologique

Les communautés aquatiques sont soumises à des variations inter-annuelles importantes en réponse des conditions hydroclimatiques. L’évaluation des tendances des peuplements et de l’impact des activités humaines doit donc s’inscrire sur le long terme pour s’affranchir de ces variations naturelles. Ceci est d’autant plus vrai dans un contexte de dérèglement climatique.

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau, qui vise à atteindre le bon état des eaux, demande aux états de mettre en place deux principaux types de réseaux de suivis de long terme :

- L’un représentatif des conditions de pressions s’exerçant sur les cours d’eau (RCS : réseau de contrôle de surveillance).

- L’autre restreint aux cours d’eau de références (RRP), c’est-à-dire pas ou peu soumis aux pressions humaines. Le RRP sert à évaluer les effets à long terme du dérèglement climatique.