Selon les psychologues Matthew A. Killingsworth et Daniel T. Gilbert, nous passons 47 % de notre temps à ruminer au détriment de ce que nous sommes en train de faire. Profiter et vivre dans des paysages de qualité diminuent ce temps de rumination. Encore mieux, ces paysages sont bons pour notre santé !

Le comité des Ministres a adopté le 26 février 2025 une recommandation sur le diptyque santé et paysage dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage [1]. Cette recommandation s’appuie sur l’une des convictions suivante : « La qualité des paysages contribue au bien-être et à la santé, tant physique que mentale ».

Avec pour appui les résultats de l’enquête régionale « bien-être et paysages bretons », l’OEB et ses référents scientifiques et techniques interrogent dans cet article les liens entre santé globale des Bretonnes et des Bretons et la qualité des paysages en écho aux lignes directrices de la recommandation européenne : dans quelle mesure la qualité des paysages et la pratique des paysages au quotidien influent-elles sur la santé de ses habitants ? Cet article n’est pas exhaustif, il a pour but : (i) d’amorcer des réflexions sur les liens entre santé et paysage à partir d’études scientifiques et des données régionales ; (ii) de valoriser les actions sur le sujet dans la région.

1. « Les paysages sains améliorent la santé des populations »

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme étant « un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Elle représente « l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quel que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».

Le paysage est « une partie de territoire telle que perçue par les populations » qui résulte des interactions entre les êtres humains et les dynamiques naturelles (Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage). Le paysage constitue un élément essentiel du cadre de vie. Pour le Conseil de l’Europe, il exprime « la volonté d’affronter de façon globale et frontale le thème de la qualité des lieux où vivent les populations, reconnue comme condition essentielle pour le bien-être (compris aux sens physique, physiologique, psychologique et intellectuel) individuel et social » [2]. Dans ce sens, il contribue à la santé des populations [3].

Or la crise environnementale contribue à la dégradation [4], à l’appauvrissement et à l’uniformisation des paysages qui sont néfastes au bien-être et à la santé des populations (érosion de la biodiversité, artificialisation des sols, pollutions, réchauffement climatique) [5]. Face à ces urgences planétaires, les liens entre santé des populations et paysage deviennent donc politiquement reconnus. Avec en ligne de mire, l’idée que le maintien, voire l’amélioration de la qualité des paysages, participe à la santé humaine ; un argument supplémentaire pour mettre en œuvre des démarches paysagères sur les territoires [6].

La Suisse met en pratique le couple paysage-santé dans sa politique de santé dans le cadre de la stratégie du Conseil fédéral 2020-2030. L’objectif 7 a pour but « d’améliorer la santé grâce à un meilleur environnement » : « Il est établi qu’une nature et qu’un paysage de grande qualité (zones de loisirs de proximité, faune et flore diversifiées, air de bonne qualité, qualité acoustique) favorisent la détente et la santé et sont considérés par de nombreux citoyens comme une motivation importante pour la pratique du sport ou d’une activité physique. La qualité de la nature et du paysage, en tant que contribution à la promotion structurelle de la santé, doit donc être délibérément prise en compte dans la planification et encouragée par des mesures de protection » [7].

En France, la qualité des paysages n’est pas reconnue officiellement comme bonne pour la santé [8]. Néanmoins, la politique de santé environnementale promeut les bienfaits de la nature pour la santé. Depuis plus de 20 ans, la politique nationale de santé environnementale a évolué avec la prise de conscience progressive des liens entre la santé humaine (cancers, maladies cardio-vasculaires, maladies infectieuses, etc.) et les crises environnementales (pollution, effondrement de biodiversité, climat, etc.). La pandémie a COVID 19 a accéléré cette prise de conscience de l’interconnexion de ces crises et favorisé l’émergence d’approches multisectorielles de type « une seule santé ». Elles visent « à travailler ensemble pour la promotion du bien-être, à la lutte contre les menaces qui pèsent sur la santé humaine et des écosystèmes » [9].

La promotion des bienfaits de la nature, des liens entre urbanisme et santé et la territorialisation des actions sont les premiers pas d’un décloisonnement des secteurs professionnels concernés, menant vers une nécessaire acceptation culturelle [10].

À partir de la déclinaison du Plan national Un environnement, une santé de 2021, la 9ème priorité du Plan régional santé environnement 4 de Bretagne a pour objectif de faire connaître et promouvoir l’impact positif de la nature sur la santé : « Au-delà d'une approche par les risques, la Santé-Environnement repose également sur une approche par les bienfaits de la nature sur la santé humaine, physique et psychique. Cette approche revêt un intérêt particulier en Bretagne, en raison notamment de la qualité et la diversité des zones naturelles (forêt, littoral...) ». Outre la promotion des bénéfices des espaces naturels, le PRSE 4 a des objectifs en matière de mobilité durable, d’urbanisme et d’aménagement en faveur de la nature, de renaturation des villes, etc. À l’interface entre les sociétés et l’environnement, l’approche par le paysage permet de questionner ces enjeux à partir des perceptions et des pratiques des habitants.

[2] Conseil de l’Europe, 2008, Recommandation CM/Rec(2008)3 sur les orientations pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage, Strasbourg.

[3] Ligne directrice 1 de la Recommandation CM/Rec(2025)1

[4] Cet article éclaire sur les liens entre état de la nature et réchauffement climatique.

[5] Recommandation CM/Rec(2025)1

[6] Ligne directrice 2 de la Recommandation CM/Rec(2025)1

[7] Issu de la présentation de Gilles Rudaz, le 13 mars 2022 lors de la conférence « Paysage en santé, santé dans le paysage » organisée par l’Institut Polytechnique UniLaSalle de Beauvais.

[8] Le CESER Bretagne a travaillé sur la « qualité harmonique » des espaces publics extérieurs. Ce rapport identifie huit enjeux garants d’un espace public considéré de qualité (qualités démocratique, écologique, de santé et de bien-être, etc.).

[9] Giraudoux P., 2023, « One health (une seule santé) : Concept nouveau en maturation ou vieille histoire ? » dans Bulletin de l'Académie Vétérinaire de France, 13 p.

[10] Ibid.

- Quelques chiffres sur la santé des Bretonnes et des Bretons

Vidéo "Paysages et santé" réalisée par l'Université Rennes 2.

Voir les autres vidéos de cette thématique : Marche et santé, Arbre et santé, L'eau et la santé, Le paysage par procuration, Musique et paysages.

2. « Prescrire » des paysages de nature pour la bonne santé

- Histoire, hygiénisme, bain de mer, bain de forêt, ordonnance de nature ?

3. Se ressourcer dans des paysages de qualité

Lire un magazine sur la plage de Fréhel, faire du VTT autour du lac de Guerlédan ou encore randonner dans les Monts d’Arrée : ces activités de loisirs sont-elles plus ressourçantes lorsqu’elles sont effectuées dans des paysages de qualité ? La réponse est oui. Le psychologue Stephen Kaplan a mis en évidence les liens entre l'immersion dans la nature et la diminution du stress. Les environnements naturels protègent les personnes de l’impact des agents stresseurs auxquels elles sont habituellement soumises. Les agents stresseurs sont souvent liés à une vie citadine, aux conditions de travail et aux rythmes de vie intenses (bruit, surcharge d’informations, chaleur, flux démographique, etc.).

La nature apparaît alors comme une coupure et un éloignement temporaire de ces agents stresseurs. La théorie de la restauration de l’attention distingue un mode attentionnel volontaire et dirigé d’un mode automatique et instinctif. Selon cette théorie, les ressources que l’on peut allouer à notre attention volontaire et dirigée existent en quantité finie. Or, les écosystèmes urbains solliciteraient de manière particulière ce type d’attention. Le contact avec la nature permet alors de restaurer les ressources attentionnelles en sollicitant le mode automatique et instinctif, laissant le mode attentionnel volontaire et dirigé en repos (Kaplan, 1995)[16].

Un paysage pour qu’il soit ressourçant et facilitateur de repos doit comporter 4 critères (Kaplan & Kaplan, 1989)[17] :

- Être éloigné soit physiquement, soit conceptuellement de l’environnement du lieu de vie ;

- Être fascinant, il doit capter l’attention sans effort ;

- Être suffisamment étendu pour y exercer un engagement physique ;

- Être compatible avec la capacité de l’individu à apprécier l’environnement.

Depuis, plusieurs études scientifiques ont montré les bénéfices de la nature sur la santé humaine. « Des exemples de ces effets incluent une augmentation de 10 % des défenses immunitaires après une marche en forêt (Li, 2010), une diminution moyenne de 5 pulsations cardiaques par minute, un meilleur confort psychologique, un état plus apaisé et reposé, ainsi qu’une réduction de l’anxiété (B. J. Park et al., 2009, 2010 ; S. A. Park et al., 2009) »[18].

- Le saviez-vous ?

En Bretagne, la relation des habitants avec des paysages de qualité est forte.

Quel que soit le lieu de vie (littoral, rural, urbain ou périurbain), la qualité du paysage est un facteur majeur pour 87 % des Bretons pour se rendre dans un lieu de loisirs. 53 % des Bretons restent à moins de 5 km pour leurs loisirs et apprécient la diversité des paysages proche de chez eux. 34 % font, quant à eux, entre 5 km et 20 km et enfin 14 % plus de 20 km. Quelle que soit la distance, le loisir fait référence à la nature pour la majorité des Bretons (7 personnes sur 10).

Par ailleurs, au regard des résultats de l’enquête nationale « les Français et la nature » de 2020, 53 % des répondants bretons fréquentent quotidiennement des espaces de nature (+ 16 % par rapport à la moyenne nationale). Pour 57 % des répondants, aller au contact de la nature permet de profiter des grands espaces et prendre l’air. 50 % des répondants y exercent une activité (sport, observer la nature, etc.) et pour 33 %, il s’agit de se reposer et de se ressourcer.

Ces données montrent que bon nombre des Bretons bénéficient d’espaces de nature à proximité de chez eux et y exercent leur loisir et ce, de manière régulière. Consciemment ou inconsciemment le choix délibéré de se rendre dans des paysages de qualité, pour prendre l’air, pour se reposer, pour faire de l’activité physique contribue au bien-être des populations. La définition de la qualité des paysages passe ainsi par la réponse aux besoins des habitants. Comprendre, évaluer et maintenir la qualité de ces espaces est un prérequis de santé publique [19].

Dans ce contexte, il s’agit également de mieux cerner les freins pour ceux qui fréquentent peu de lieux de ressourcement. Ces freins touchant plus particulièrement les personnes les plus vulnérables (qui cumulent le plus de problèmes de santé) sont multiples : mobilité physique difficile (fatigue, surpoids, limitations corporelles, maladies, handicaps), freins psychiques (manque d’estime de soi, avoir l’impression de ne pas être à sa place, …), manque de connaissances sur les bienfaits nature-santé, éloignement d’un lieu de nature satisfaisant, pas de moyen de déplacement, qualité du lieu de nature de proximité, etc.

Pour favoriser l’expérience paysagère, l’orientation des publics plus fragiles vers l’expérience positive de nature pourra être réalisée par des professionnels (éducatifs, sociaux, médicosociaux) formés aux bienfaits des liens entre nature et santé, et formés à définir avec leur public des objectifs de sorties en adéquation avec leurs souhaits, leurs possibilités et leurs conditions de vie.

[16] Kaplan S., 1995, « The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework », dans Journal of Environmental Psychology, Volume 15, Issue 3, September, p. 169-182.

[17] Kaplan, R., & Kaplan, S., 1989, The experience of nature: A psychological perspective, Cambridge University Press.

[18] Stefan J., 2024, Rapport méthodologique pour la recherche participative « jeunes pousses dans les murs », Centre de recherche Askoria, p. 4.

[19] Ligne directrice 3 de la recommandation CM/Rec(2025)1

4. Agir sur les lieux de vie : urbanisme favorable à la santé et au paysage

L’enquête régionale « bien-être et paysages bretons » montre que majoritairement les Bretons se sentent bien dans leur lieu de vie à 86 % (1 km à la ronde de leur domicile). Ce bien-être est associé au calme et au contact des habitants avec la nature. Plusieurs variables sociogéographiques explicitent pourquoi les 14 % des répondants restant se sentent moins bien dans leur lieu de vie :

- le fait d'habiter dans un immeuble collectif et plus globalement dans un centre-ville ou un quartier ;

- le fait que le lieu de vie soit considéré comme bruyant ;

- le fait d’habiter dans les communes considérées comme densément peuplées.

Un clivage est constaté entre le bien-être des populations urbaines et celles du monde rural. Une autre tendance se dégage : c'est la tranche d'âge des 16-29 ans qui se sent le moins bien par rapport aux autres âges de la vie. C'est aussi cette tranche d'âge qui cumulent les variables précitées et qui a le moins de contact avec la nature. Par ailleurs, 41 % des habitants des espaces densément peuplés souhaitent comme action prioritaire dans leur lieu de vie un accès à des espaces de nature.

Avec l’objectif de « zéro artificialisation nette des sols » et une croissance démographique de + 0,5 % par an en Bretagne depuis 2015 (+ 0,3 % moyenne nationale), les 2 métropoles bretonnes, les moyennes et petites villes vont poursuivre leur densification. Un regard attentif doit être porté sur la qualité des paysages urbains.

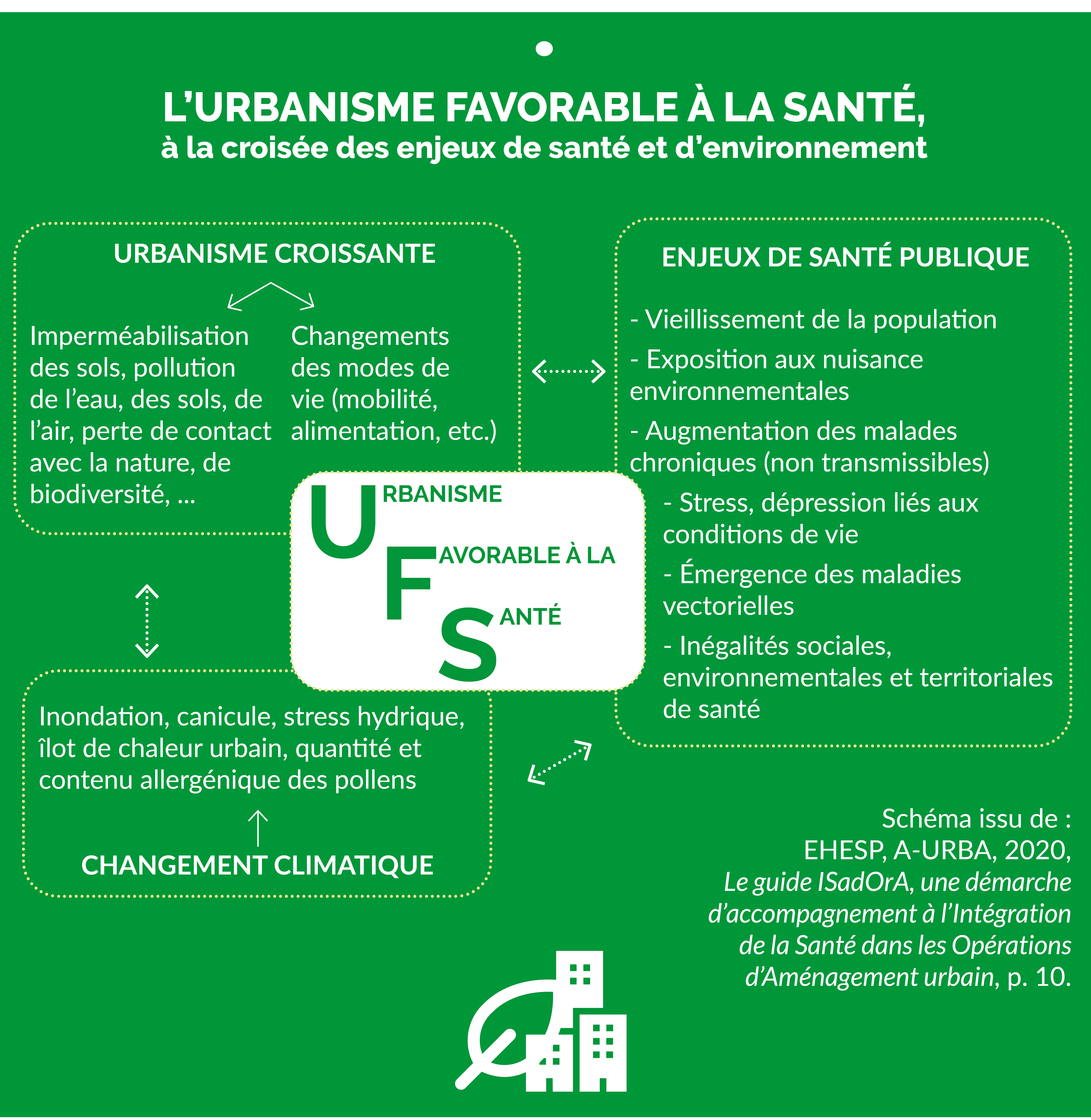

L’urbanisme favorable à la santé (UFS) développé, entre autres, par l’École des hautes études en santé publique (EHESP), apporte des méthodes pour concevoir des projets de territoire centrés sur la qualité de vie, le bien-être, l’environnement et le climat. « Il s’agit d’encourager des choix qui minimisent l’exposition de populations à des facteurs de risque (pollution de l’air, nuisances sonores, isolement sociale, etc.) et maximiser leur exposition à des facteurs de protection (activité physique, accès aux espaces verts, etc.) » [20].

Les finalités sont de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé tout en participant aux stratégies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Le guide ISadOra offre des méthodes d’accompagnement pour intégrer la santé dans les opérations d’aménagement urbain. L’encadré ci-dessous donne des exemples de recommandations qui font écho aux résultats de l’enquête .

- Le guide ISadOrA

Pour exemple, sur la qualité des logements, l’objectif est de « travailler sur la qualité des logements, autant du point de vue de leur conception que de l’impact de l’environnement extérieur sur les conditions d’habitat intérieur ». Voici quelques recommandations qui font écho aux résultats de l’enquête :

- Réfléchir à l’intégration des espaces et des équipements communs, notamment en termes de nuisances sonores.

- Veiller à offrir aux habitants un contact sensoriel qualitatif (dégagement visuel, possibilité d’entendre les bruits extérieurs comme des chants d’oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles, et éviter la sensation d’être en vase clos) depuis l’intérieur des logements.

- Localiser les espaces verts et bleus à proximité des logements de façon à ce que les habitants disposent de vues sur des espaces esthétiques et agréables tout en étant vigilant quant à l’accès à la lumière naturelle, notamment pour les logements en rez-de-chaussée.Source : EHESP, A-URBA, 2020, Le guide ISadOrA, une démarche d’accompagnement à l’Intégration de la Santé dans les Opérations d’Aménagement urbain, pp. 110-130

Face à la demande sociale d’accès à la nature des populations urbaines et devant les inégalités socio-territoriales relatives à cet accès, le Réseau français des villes santé de l'OMS en collaboration avec l’EHESP ont publié un guide dédié aux espaces verts : « II donne aux villes et décideurs publics des clés pour mettre en place des interventions probantes par l’aménagement d’espaces verts en milieu urbain et de penser leur approche dans une perspective de recherche d’équité en santé » [21]. L’importance de la végétation dans le lieu de vie est sans conteste en Bretagne avec 100 % des habitants qui la considèrent comme important [22].

Aussi, ce sont 89 % des habitants qui considèrent que la présence des animaux est importante dans leur lieu de vie. Les relations des êtres humains aux animaux ont des bénéfices pour la santé [23]. Toutefois, les nuisances et les risques qui sont associés à leur présence font que les animaux en ville ou plus largement la place des animaux dans notre environnement sont des sujets complexes et délicats à traiter en urbanisme et dans l’aménagement du territoire. Avec les réflexions actuelles sur les relations entre humains et non humains, ces sujets sont en plein essor. Par exemple, la ville de Rennes a publié en 2023 la « Charte rennaise sur la condition des animaux » qui explicite ses engagements vis-à-vis de la biodiversité animale.

[20] Propos issu du site Santé publique France

[21] Réseau français des villes santé de l'OMS, École des hautes études en santé publique, 2020, Espaces verts urbains. Promouvoir l’équité et la santé, 79 p.

[22] Lignes directrices 4 et 5 de la Recommandation CM/Rec(2025)1

[23] Servais Véronique, 2007, « La relation homme-animal », dans Enfances & Psy, n°35, érès éd., pp. 46-57.

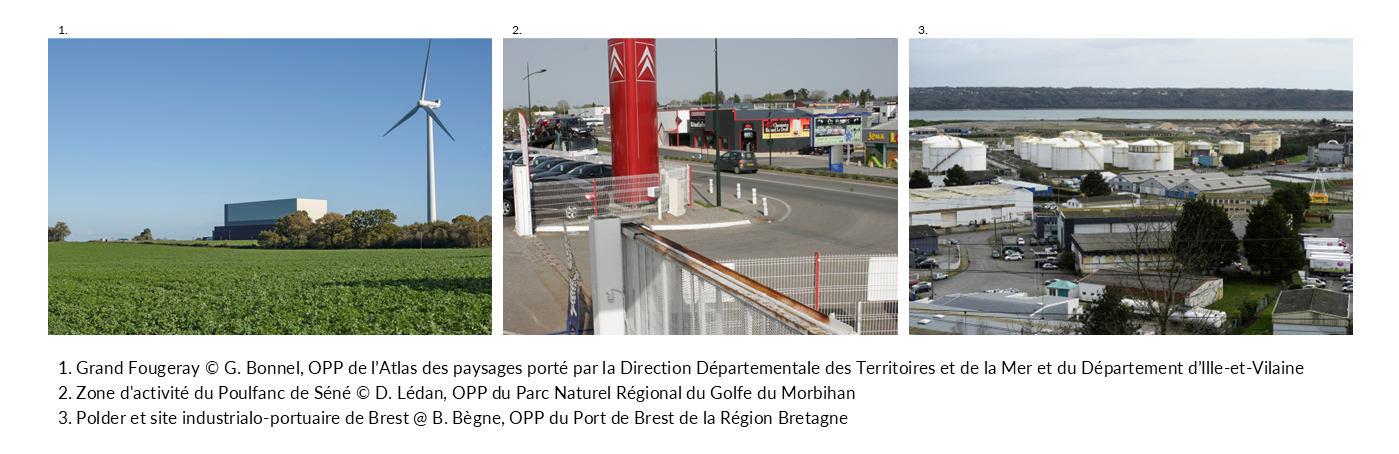

5. « Naturer » les paysages des lieux de travail

Les paysages du lieu de travail font partie intégrante du quotidien des habitants. Ces paysages sont ceux qui sont perçus de manière la plus ambivalente par les Bretons et qui génèrent un certain détachement. Pour 39 % des habitants, les paysages à moins d’1 km du lieu de travail sont agréables, avec un environnement de qualité, et ce sont 44 % qui répondent que « beaucoup de choses sont à imaginer pour rendre l’environnement appréciable ».

Le lieu de travail est un espace fonctionnel où le paysage environnant n’est pas forcément un critère spécifique de bien-être individuel ou social. 72 % des actifs vivant dans les espaces très peu denses qualifient leur lieu de travail comme agréable. Pour les espaces qui sont plus denses, ce sont 37 % des actifs qui le jugent comme agréable. Les répondants qui travaillent en ville peuvent montrer une forme d’indifférence par rapport au paysage qui les entoure au travail. C’est également sur le lieu de travail que les répondants évoquent le plus grand nombre de nuisances, qu’elles soient sonores, visuelles ou olfactives. Finalement, l’enquête montre que ces paysages sont peu satisfaisants pour beaucoup avec de nombreuses actions à réaliser pour améliorer leur qualité, principalement des actions tournées vers la végétalisation.

Pionnier en matière de recherche sur l’environnement et la santé humaine, l’américain Robert Ulrich a mené ses études dans les milieux hospitaliers. Il a montré que la vue sur un jardin depuis une fenêtre réduisait la durée de convalescence chez les patients ayant vécu une intervention chirurgicale comparée à ceux ayant vécu la même intervention mais qui avaient vu sur un mur. Il a également remarqué un mieux-être chez les professionnels de santé [24]. Il défend le concept de biophilie : la nature fait partie des besoins primaires des êtres humains, sa simple présence (une plante) indique une source de vie et permet de réduire le stress et la douleur [25].

Par la suite, les études se sont multipliées sur la question du végétal dans différents contextes : immersion avec les plantes, les plantes entourant le lieu de vie, les plantes en intérieur, les plantes exposées via un média (photographie, écran). Les plantes « permettent d’augmenter des défenses immunitaires, l’estime de soi, le bien-être, la conscience de soi, les humeurs et émotions positives. Dans le même temps, elles permettent de diminuer la douleur, l’absentéisme, les symptômes, la fatigue, le stress, l’anxiété, les émotions et les humeurs négatives » [26].

Dans sa thèse, le psychologue Jordy Stefan montre que la nature virtuelle, c’est-à-dire l’introduction de nature par le biais d’un médium – photographie, image, fond d’écran – a des effets positifs sur le bien-être mental et physique [27]. Les environnements contraints comme les hôpitaux, les usines agroalimentaires, etc., peuvent ainsi bénéficier des apports de la nature virtuelle.

Développer des paysages par procuration [28] et introduire des plantes dans l’espace de travail sont des premiers pas pour améliorer le bien-être des travailleuses et travailleurs en Bretagne [29]. Aussi concevoir des espaces végétalisés extérieurs riches en biodiversité végétale et animale ont un impact plus fort sur la santé que les paysages uniformes (pelouses tondues par exemple) ou pauvres en biodiversité.

[24] Ulrich, R. S., 1984, « View through a window may influence recovery from surgery », dans science, vol. 224, pp. 420-421

[25] Stefan J., Gueguen N., Meineri S., 2015, « Influence des plantes d’intérieur et d’extérieur sur la santé : synthèse des recherches », dans Canadian Psychological Association, 21p.

[26] Stefan J., et al., 2015, op. cit., pp. 17-18

[27] Stefan J., 2016, Influence de la présence d’un élément de la nature sur la santé et sur les comportements prosociaux, Thèse de doctorat en psychologie, université Bretagne Loire, 205 p.

[28] Nommés ainsi par la chercheure Anne-Cécile Hoyer, les paysages par procuration sont par exemple les photographies de paysage.

[29] Lignes directrices 2,3, 4 et 5 de la Recommandation CM/Rec(2025)1

6. Renforcer l’expérience paysagère lors des déplacements

Selon notre enquête, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus ou la densité communale, l'observation des paysages est une pratique usuelle pour la majorité des Bretons lors des déplacements domicile-travail (78 %) / domicile-loisirs (91 %).

Lors des déplacements vers le lieu de travail, les paysages sont qualifiés de différents selon les endroits traversés (44 %), d'agréables (39 %) et de changeants au gré des saisons (38 %). Ce sont essentiellement les 16-25 ans qui ont une perception plus mitigée en les qualifiant de monotones et de stressants. Des tactiques individuelles sont mises en place pour améliorer le quotidien. Près d'1 personne sur 2 prend parfois le temps de modifier son itinéraire pour traverser un paysage plus agréable pour aller au travail. Et plus les personnes vieillissent, plus elles sont susceptibles de modifier leur trajet.

Même si la voiture reste majoritairement employée pour aller vers les lieux de loisirs, les déplacements doux sont aussi largement pratiqués (47 %). Ceci est rendu possible car la distance pour y parvenir est de moins de 5 km depuis le domicile pour plus de la moitié des Bretons. Ce sont 77 % des Bretons qui modifient parfois leur itinéraire pour profiter d'un paysage plus agréable. La qualité des paysages, ici, a une place prépondérante dans les perceptions habitantes.

Depuis les routes, les voies vertes, ou les rues, les déplacements sont des opportunités pour les habitants d'avoir un espace-temps pour la découverte ou la redécouverte des paysages. Prendre soin des bords de voies et renforcer les trames vertes et bleues [30] ont une véritable importance pour améliorer la qualité des paysages du quotidien mais aussi pour encourager les mobilités douces et actives, sources d’activités physiques.

[30] Ligne directrice 6 de la Recommandation CM/Rec(2025)1

7. Contribuer aux paysages de l'enfance

- Diminution de l'expérience de nature, expérimentations bretonnes, bien-être partagé

-

[31] Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

[32] Gray P., 2011, “The decline of play and the rise of psychopathology in children and adolescents”, American Journal of Play, vol. 3, n° 4, p. 443–463, cité par le Conseil de l’enfance et de l’adolescence, 2024, p. 27.

[33] « La fédération française de cardiologie souligne que les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique, c’est-à-dire qu’ils courent moins vite et moins longtemps ; propos issu de FFC, 2016, Les enfants ont perdu 25 % de leur capacité cardiovasculaire !, Communiqué de presse, le 6 décembre, cité par le Conseil de l’enfance et de l’adolescence, 2024, ibid., p. 26.

[34] Ligne directrice 12 de la Recommandation CM/Rec(2025)1

[35] Fiche ARS dédiée

8. Étendre les paysages thérapeutiques

- Convalescence, architecture d'intérieur, aménagement paysager extérieur, cas bretons

-

[36] Définition issue de Géoconfluences

[37] Ligne directrice 10 de la Recommandation CM/Rec(2025)1

[38] Pour en savoir plus, consulter la présentation « La biodiversité, c'est la santé, une vieille idée d'actualité » proposée par Jean-François Denize et Loïs Giraux lors de la journée d’échanges techniques Amnésie environnementale et (re)connexion à la nature pilotée par l’OFB le 06 avril 2023.

[39] Narvarro Carrascal O., 2022, « Enjeux environnementaux, risques et qualité de vie », dans Psychologie environnementale ; Ed. Deboeck supérieur, p. 70-86

« Le premier médicament du diabète, c’est d’avoir un chien ! »

*****

Cette démonstration montre comment le vécu des populations peut être pris en compte dans les politiques publiques. Étant transversale, la notion de paysage offre un cadre de collaboration intersectorielle entre les politiques (urbanisme, transport, logement, tourisme, climat, etc.) et les pratiques en matière de paysage et de santé. La nouvelle recommandation européenne ouvre la voie vers de nouveaux chantiers à explorer. Elle conforte le projet européen de cohésion sociale, défini par le Conseil de l’Europe comme « la capacité à de la société à assurer le bien-être de tous ses membres ».

L’évaluation de la qualité des paysages et ses liens avec la santé humaine et non humaine est une opportunité de définir collectivement le bien-être et d’assurer ce projet. À travers l’enquête « Bien-être et paysage bretons », les premiers jalons ont été posés en Bretagne.