Fichiers : 3 pdf

Cartes concernant les résidus de culture (pailles de céréales, pailles d’oléagineux, menues pailles et cannes de maïs) en Bretagne. Pour plus d'explication sur ces cartes, consulter les Chiffres clés de la biomasse en Bretagne : édition 2017 (Les Données & Analyses de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne).

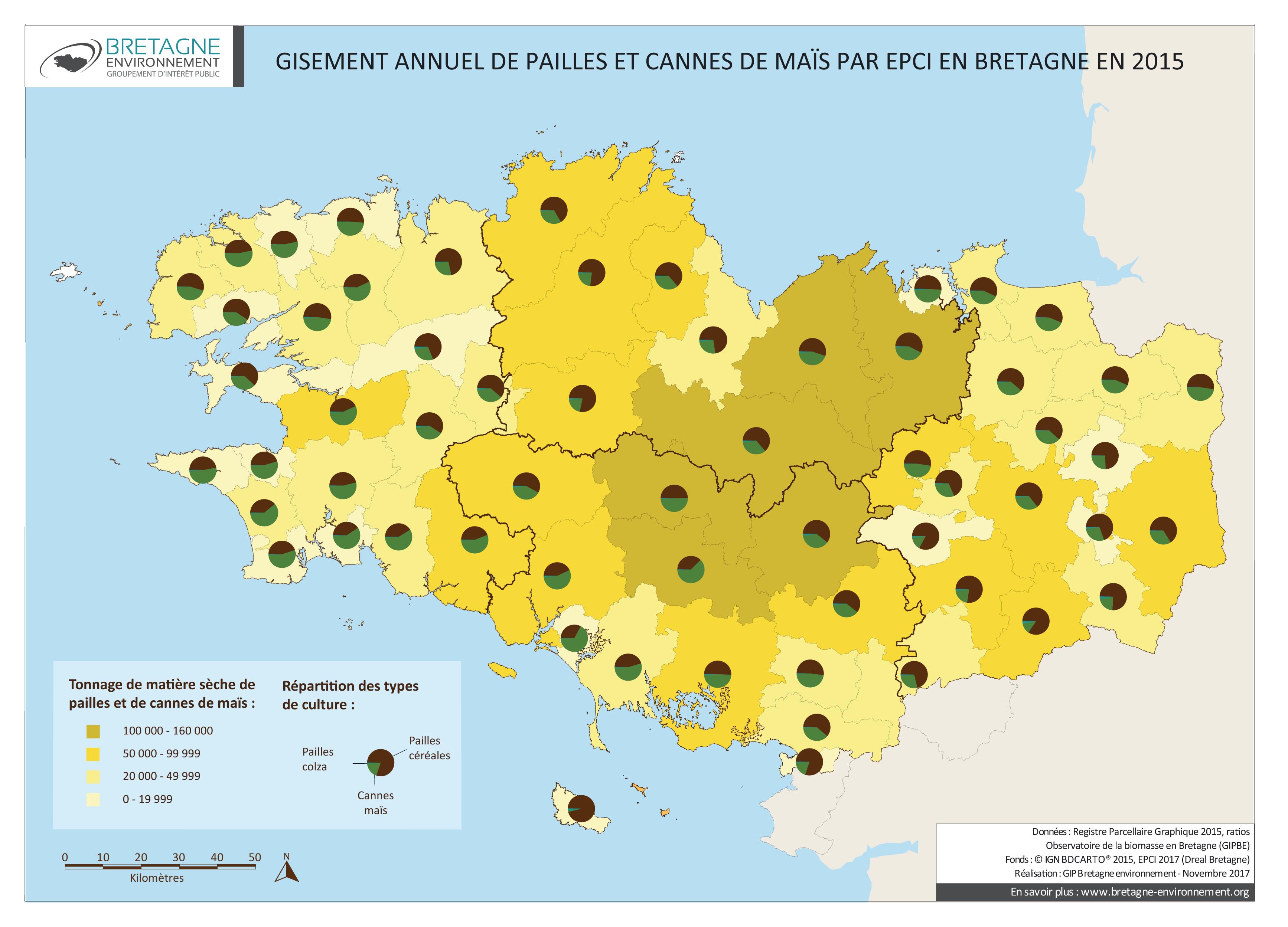

En 2015, en Bretagne, les pailles de céréales constituent un gisement évalué à 1 642 000 tMS (tonnes de matière sèche) dont les deux tiers sont issus des cultures de blé. Les cannes de maïs représentent 1 146 millions de tonnes de matière sèche et les pailles de colza s'élèvent à 38 000 tMS, récoltées sur une surface de 38 000 hectares.

Visualisation de la donnée interactive : accès au visualiseur simple de GéoBretagne et métadonnée complète de la donnée cartographique (et téléchargement de la donnée) : accès au catalogue GéoBretagne.

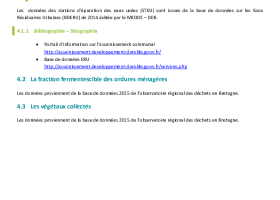

En 2015, en Bretagne, les menues pailles représentent un gisement de 663 000 tMS (tonnes de matière sèche).

Visualisation de la donnée interactive : accès au visualiseur simple de GéoBretagne et métadonnée complète de la donnée cartographique (et téléchargement de la donnée) : accès au catalogue GéoBretagne.

Cette note reprend les principaux éléments méthodologiques permettant de comprendre et d’utiliser les dataset des gisements de biomasse fermentescible en Bretagne (version de 2017). Tous les ratios et détails de calculs ne sont pas pour autant présentés de manière exhaustive.

Aucun résultat