- CCR. 2023. « La prévention des catastrophes naturelles par le fond de prévention des risques naturels majeurs, Bretagne »

- CCR et Météo-France. 2023. « Conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France à horizon 2050 »

- INRAE. « MAKAHO ». Consulté en 2024 et 2025. https://makaho.sk8.inrae.fr/

- INRAE. « MEANDRE ». Consulté en 2024 et 2025. https://meandre.explore2.inrae.fr/

- Tramblay, Yves, Éric Sauquet, Patrick Arnaud, Fabienne Rousset, Jean-Michel Soubeyroux, Benoit Hingray, Tristan Jaouen, et al. 2024. « Scénarios d’extrêmes hydrologiques »

- Sauquet, Éric, Laurent Strohmenger, Guillaume Thirel, Matthieu Le Lay, et Explore2. 2024. « Quelles évolutions des régimes hydrologiques en France hexagonale ? »

- Sauquet, Éric, Louis Héraut, Jérémie Bonneau, Alix Reverdy, Laurent Strohmenger, Jean-Philippe Vidal, et Explore2. 2024. « Diagnostic des modèles hydrologiques : Des données aux résultats ».

- Vergnes, Jean-Pierre, Nadia Amraoui, Loriana Tricoire, et Explore2. 2024. « Projections hydrologiques souterraines en région Bretagne : Résultats du modèle EROS-Bretagne »

Les inondations représentent la première catastrophe naturelle en Bretagne en termes de dommages (98 %). Dans une France à +4°C (en 2100 selon la TRACC), les précipitations extrêmes, à l'origine des inondations par ruissellement, se renforcent en toute saison. Concernant les inondations par débordements, les tendances sont moins claires. Les débits de crue des cours d'eau vont probablement augmenter, avec une forte incertitude sur l'intensité, et aucune tendance ne se dégage dans l'évolution des événements de saturation et de débordements des nappes.

État des lieux des inondations en Bretagne

Selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), les inondations sont à l’origine de la quasi-totalité des coûts des dommages assurés liés aux catastrophes naturelles (98 %) en Bretagne entre 1995 et 2019. 47 % des sinistres inondations ont lieu dans les zones identifiées à risque pour les aléas débordements et submersion marine par le modèle de la CCR. Pour expliquer les 53 % restant, il y a donc d’autres phénomènes à prendre en compte, comme le ruissellement qui occupe une place prépondérante. On ne constate que très rarement des inondations par remontée de nappes seules : elles sont très souvent associées à des débordements de cours d’eau.

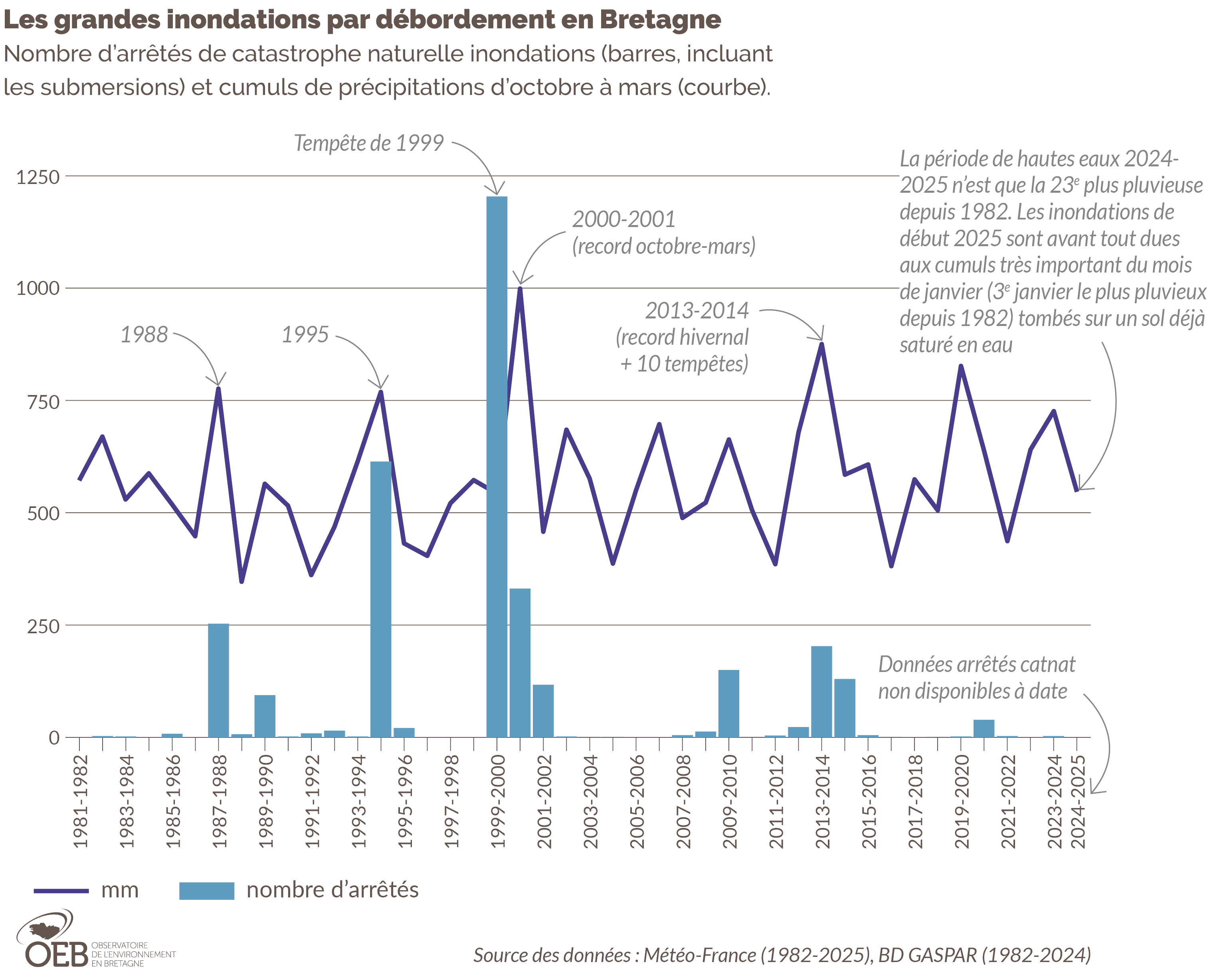

L’analyse des arrêtés catastrophes naturelles (catnat) ne montre ni augmentation, ni diminution significative du phénomène d’inondation sur ces quarante dernières années. Les inondations les plus marquantes sont toutes par débordement. Les plus importantes ont eu lieu début 2025 dans le bassin de la Vilaine, durant l’hiver 2000-2001, en janvier 1995, (toutes trois d’ampleur comparable), en fin d’année 1974 et en octobre 1966 (Vilaine). À plus grande échelle, on retient également celles de l’hiver 2013-2014, qui ont touché l’ensemble de la Bretagne, mais dans une moindre amplitude.

4% de la population exposée aux inondations par débordement et submersion

Selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), 4 % de la population bretonne est exposée aux inondations par submersion marine et débordement des principaux cours d’eau. Les débordements de cours d’eau sont causés par d’importants cumuls de pluies entre octobre et mars, suite à des perturbations venant surtout de l’Atlantique et s’enchaînant sur des dizaines de jours. Ces précipitations saturent le sol en eau et font progressivement déborder les nappes puis les cours d‘eau. Les bassins étant relativement petits et réactifs dans l’ouest de la Bretagne, les crues y sont plus rapides que dans l’est. Les débordements sont accentués sur le littoral en cas de forte marée avec surcote, qui empêche les crues de s’évacuer vers la mer.

Les inondations par ruissellement plus nombreuses mais moins impactantes

Les inondations par ruissellement ont lieu lorsque l’eau n’arrive pas à s’infiltrer dans le sol, lors de fortes précipitations, souvent estivales et de type orageux. Selon la CCR, 17 % de la population bretonne est exposée aux inondations par ruissellement ou débordement des petits cours d’eau. Ces inondations sont plus nombreuses (53 % des sinistres) mais moins impactantes (35 % du coût des sinistres) que les inondations par submersion marine ou débordement des principaux cours d’eau. Ce refus d’infiltration a diverses origines. En zone urbanisée, l’artificialisation des sols et la saturation des réseaux d’eaux pluviales sont en cause. En hiver, la saturation du sol en eau fait suite à de longues périodes de pluies. En l’été, le ruissellement peut être causé par l’assèchement des sols.

Inondations par ruissellement et précipitations extrêmes

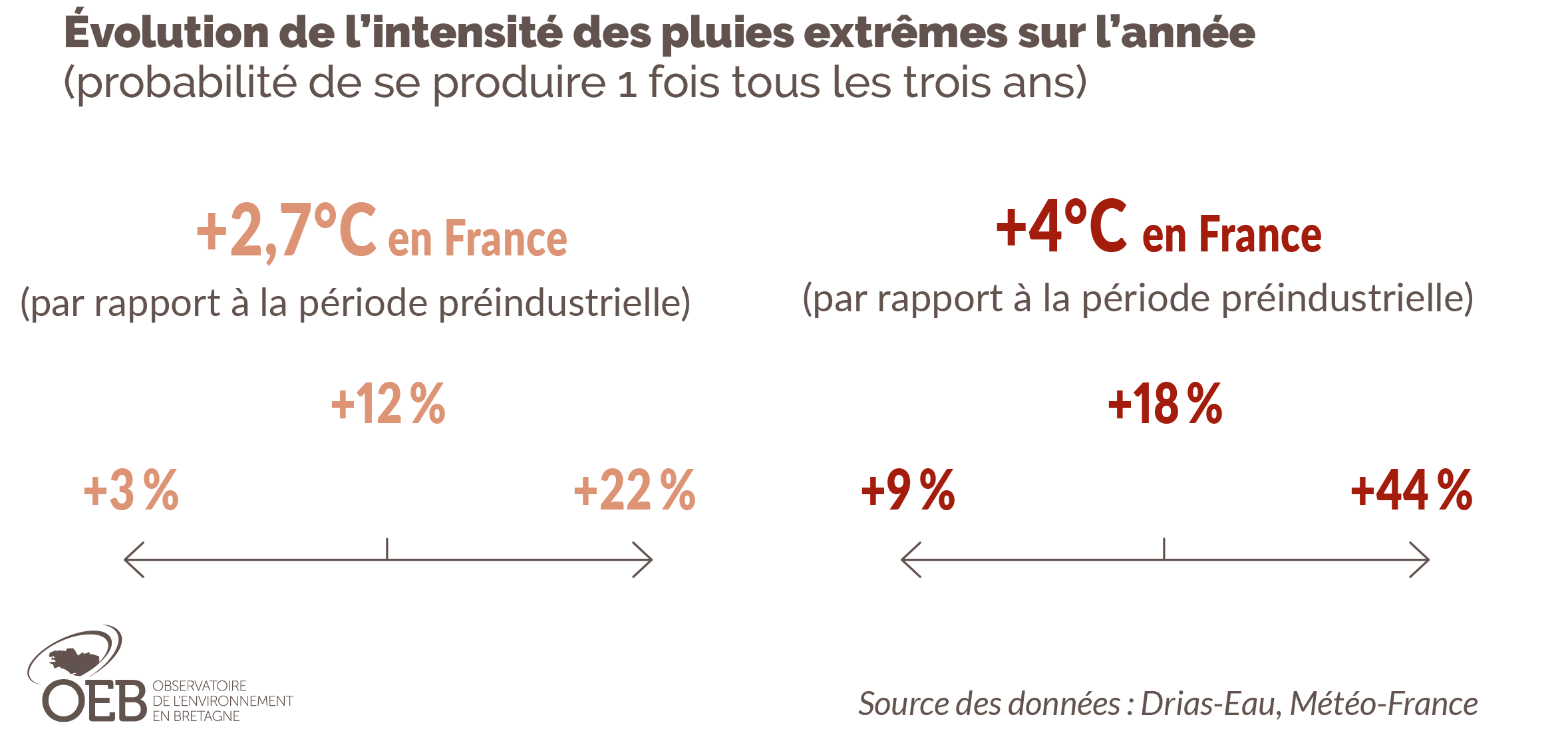

Difficile à mesurer par le passé, les précipitations extrêmes s’intensifient dans le futur, sur l’ensemble du territoire breton, et en toute saison. Ce renforcement participe, aux côtés d’autres facteurs comme l’usage des sols, à l’augmentation de la fréquence et de la sévérité des inondations par ruissellement.

Un phénomène difficile à décrire sur le passé

Il est impossible de tirer des conclusions sur les pluies extrêmes du passé, celles-ci étant souvent très localisées et donc non-mesurées par les stations météorologiques. La mémoire nous rappelle que des événements orageux et intenses ont toujours touché la Bretagne : citons Saint-Malo et ses 246 mm de pluie en 24 h en 1929 ou encore l’orage du 4 juillet 1973 à Saint-Brieuc où sont tombés localement 124 mm de pluie.

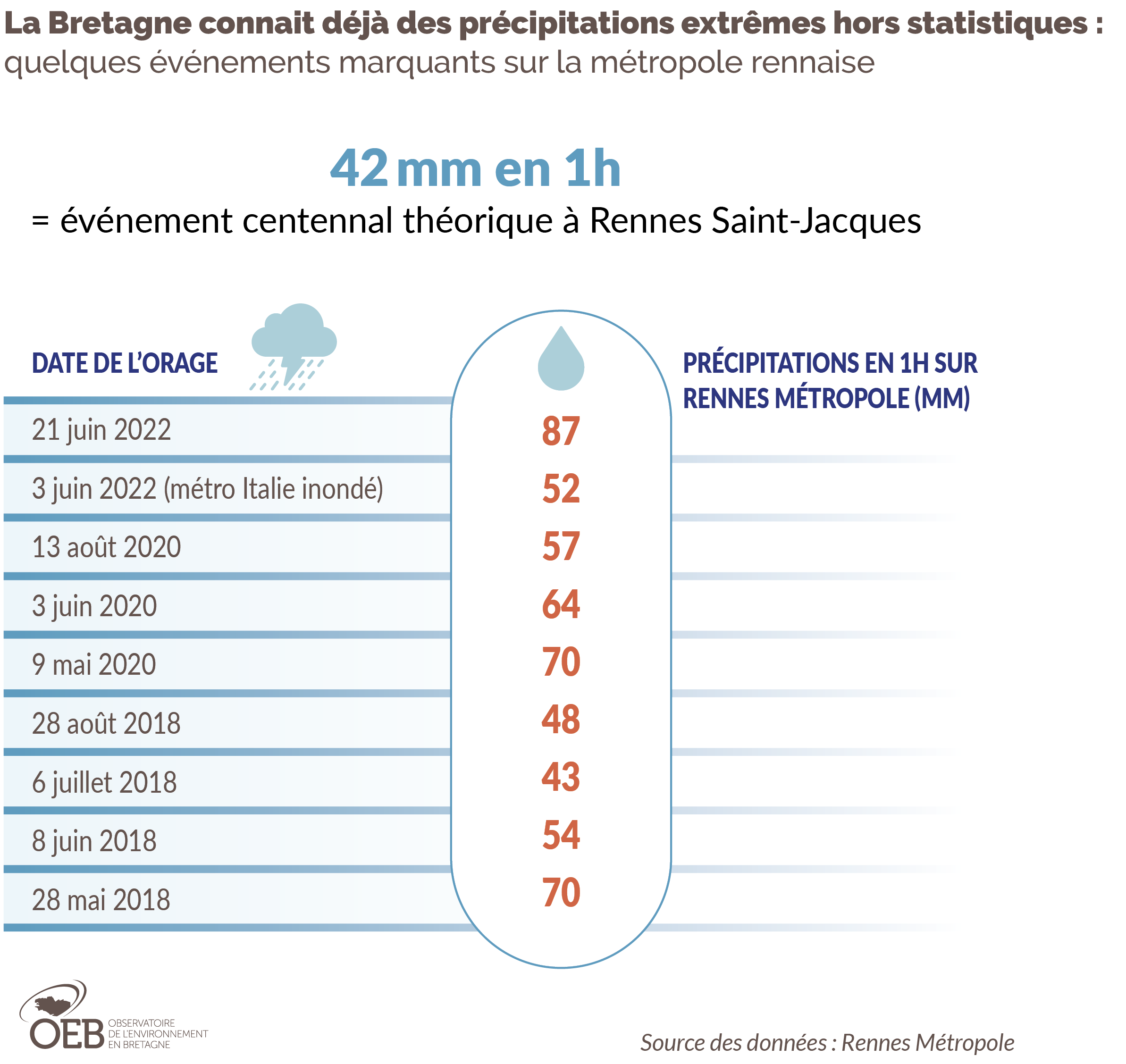

Ces événements deviennent plus visibles et impactants ces dernières décennies notamment suite au développement urbain, et à l’artificialisation des sols, les villes étant particulièrement sensibles à ces pluies courtes et intenses. Rennes Métropole a réalisé une étude sur les événements orageux sur 6 ans (2018 - 2022). Leur analyse a montré que le bassin rennais a connu plus de 9 événements de pluies extrêmes estivaux dont l’intensité dépasse de loin les seuils de précipitations utilisés pour le dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales. Ce constat d’observations récentes de pluies estivales très extrêmes, auquel le territoire rennais n’est pas préparé, est partagé par le service de prévision des crues, dont les vigilances crues liées aux orages estivaux ont augmenté ces dernières années.

Des précipitations extrêmes plus intenses dans le futur

L’intensification des précipitations extrêmes dans le futur fait l’objet d’un fort accord entre les modèles quels que soient la saison et le degré de réchauffement. On constate une forte augmentation, plus marquée en hiver et pour les épisodes peu fréquents (1 fois tous les trois ans) par rapport aux épisodes fréquents (3 fois par an). Ces phénomènes restent très variables d’une année à l’autre.

Les projections actuelles sous-estiment potentiellement les précipitations extrêmes estivales. Associées à des orages, celles-ci sont souvent courtes et très intenses. Dans un futur proche, de nouveaux modèles représentant explicitement les phénomènes convectifs comme les grains ou les orages permettront d’améliorer les simulations de précipitations extrêmes et d’optimiser la qualité des projections.

Inondations par débordement et débits de crue

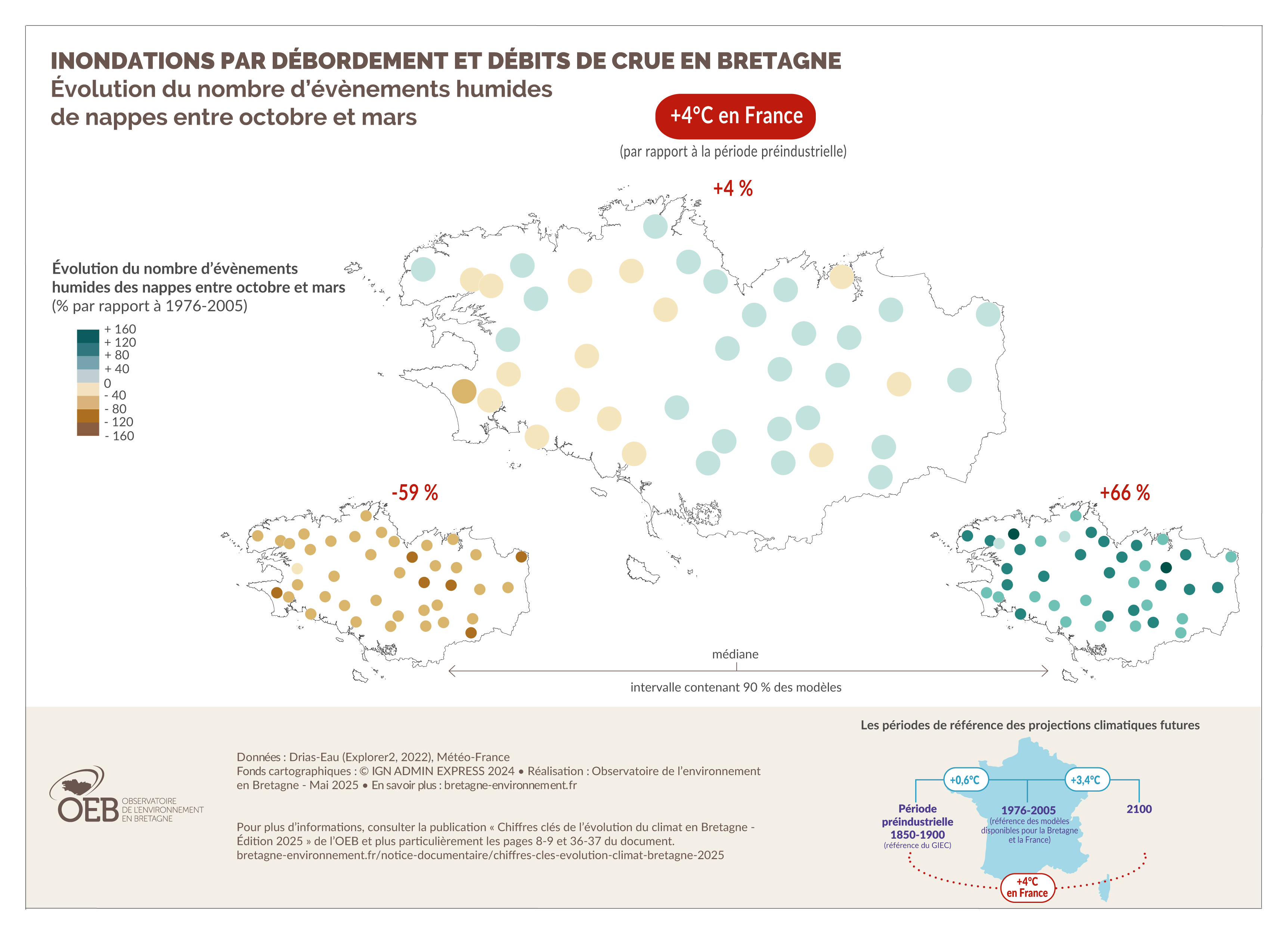

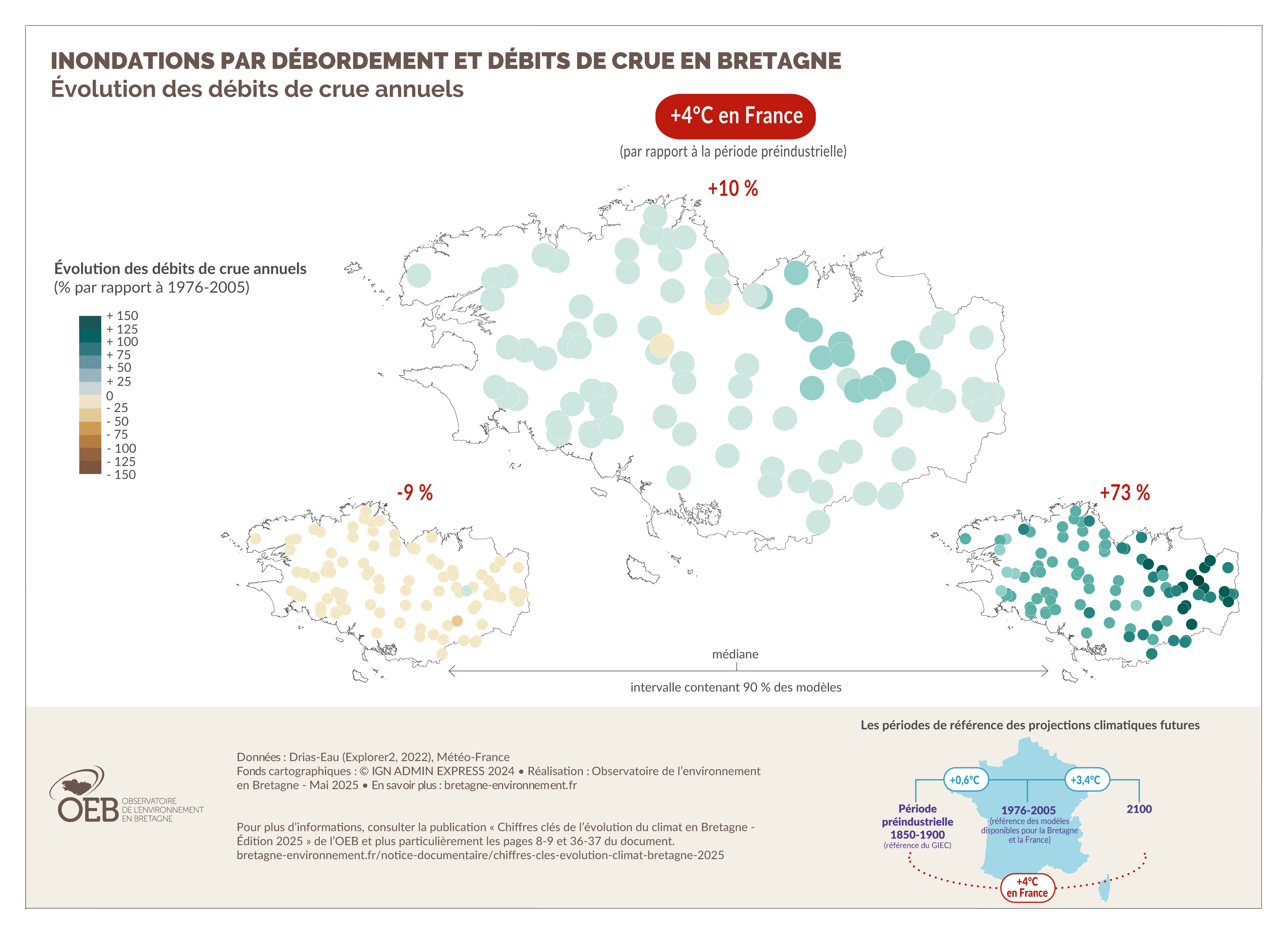

Les débits de crue vont probablement augmenter en Bretagne dans le futur, avec une forte incertitude sur l’intensité de ces changements. Aucune évolution, passée ou future, n’est constatée pour les événements de saturation et de débordement des nappes phréatiques.

- Représenter les futurs possibles du climat sous forme de carte

-

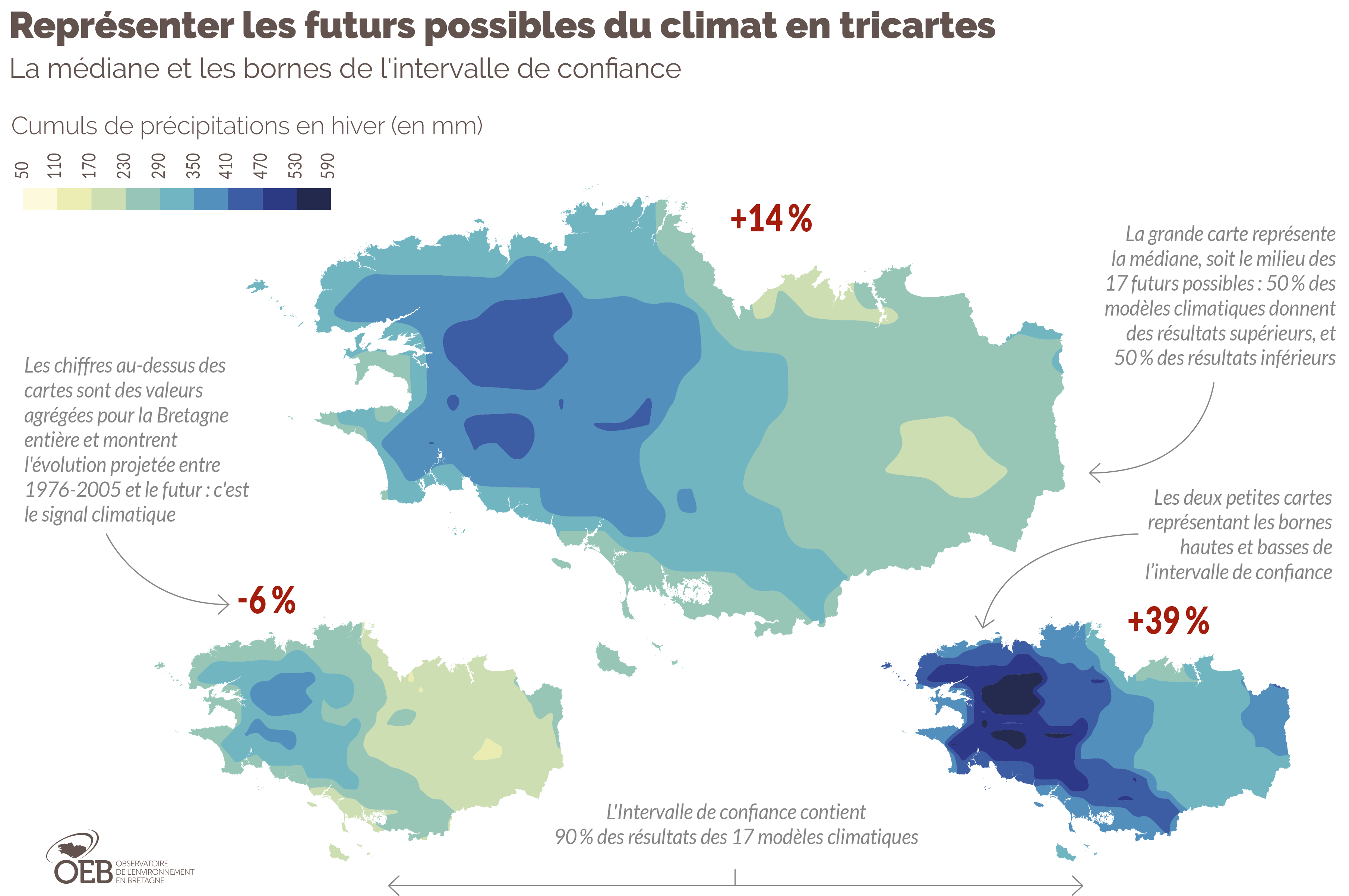

Plusieurs futurs possibles simulés par 17 modèles climatiques

Représenter la diversité des futurs climatiques sous forme de carte

Aucun futur n’est plus probable qu’un autre, il faut donc prendre en compte l’ensemble des résultats des modèles, et pas seulement une valeur moyenne. Pour décrire le plus simplement cette dispersion, nous utilisons ici un intervalle de confiance qui englobe 90 % des résultats des modèles, ainsi que la valeur centrale, appelée médiane. Cet intervalle et sa médiane sont représentés sous forme de 3 cartes.

Le caractère aléatoire des débits de crue se maintient dans le futur

L’indicateur « débit de crue » ne fait pas référence au débordement d’un cours d’eau, mais à son débit journalier le plus élevé sur l’année. L’atteinte de ce débit maximal peut, ou non, engendrer un débordement.

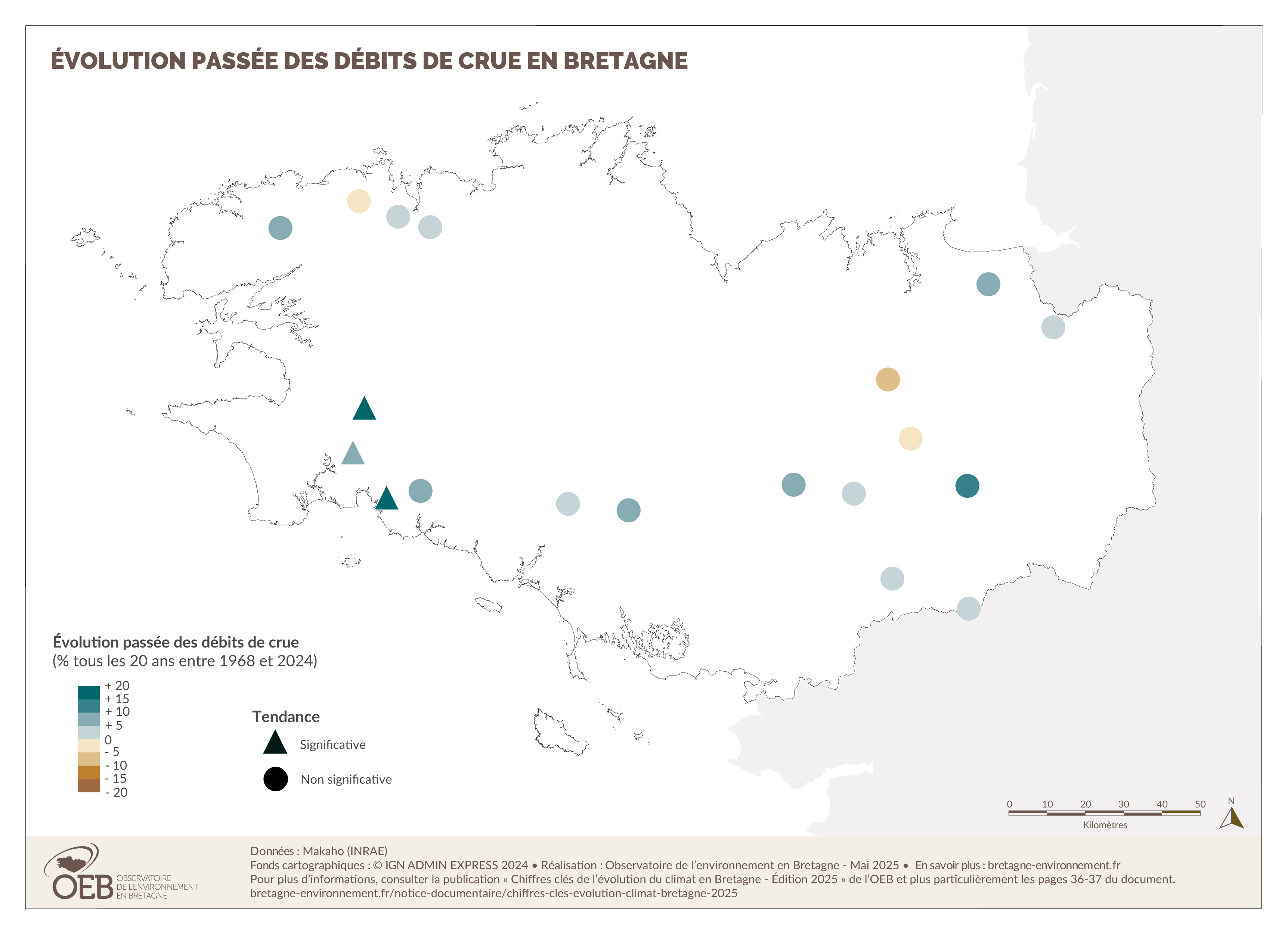

L’analyse des mesures de 19 stations hydrologiques bretonnes depuis 1968 montre que les débits de crue des cours d’eau sont avant tout très variables d’une année à l’autre. Une légère tendance à l’augmentation est observée (+5 % tous les 20 ans), significative pour trois stations situées dans le sud-ouest de la Bretagne.

Dans le futur, le caractère très aléatoire des débits de crue persistera. En plus du maintien de cette variabilité interannuelle, les simulations hydro-climatiques s’accordent fortement sur une augmentation de la valeur débits de crue annuels. L’intensité de cette hausse des débits de crue est très incertaine. Dans une France à +4°C (en 2100 selon la TRACC), l’incertitude s’étend de -9 % à +73 %, par rapport à 1976-2005.

Cette augmentation des débits de crue cumulée à l’élévation du niveau de la mer va conduire à une augmentation des crues fluviomaritimes, causées par les hautes marées dans les estuaires.

Aucune tendance sur les événements humides de nappe

Un événement humide de nappe est un niveau de la nappe considéré comme exceptionnellement haut sur la période 1976-2005. Il n’induit pas forcément un débordement. Aucune tendance ne se dégage, ni dans l’évolution passée, ni dans les projections futures, pour les événements humides de nappes. Les simulations ne s’accordent pas sur le sens ou l’intensité du changement.